Logonna-Daoulas

| Logonna-Daoulas.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||||

Panneau routier bilingue français-breton à l'entrée du bourg. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

Pays | |||||

Région | Bretagne | ||||

Département | Finistère | ||||

Arrondissement | Brest | ||||

Canton | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | ||||

Intercommunalité | Pays de Landerneau-Daoulas | ||||

Maire Mandat | Gilles Calvez Elu en 2018 suite à la démission de Hervé Briant. | ||||

Code postal | 29460 | ||||

Code commune | 29137 | ||||

| Démographie | |||||

Gentilé | Logonnais | ||||

Population municipale | 2 116 hab. (2015 | ||||

| Densité | 174 hab./km2 | ||||

| Population aire urbaine | 44 395 hab. | ||||

| Géographie | |||||

Coordonnées | 48° 19′ nord, 4° 18′ ouest | ||||

Altitude | Min. 0 m Max. 63 m | ||||

Superficie | 12,14 km2 | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Finistère

Géolocalisation sur la carte : Finistère

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Liens | |||||

Site web | www.logonna-daoulas.bzh | ||||

modifier | |||||

Logonna-Daoulas [lɔgɔna daulas] est une commune française située dans le département du Finistère, en région Bretagne.

Sommaire

1 Géographie

2 Toponymie

3 Histoire

3.1 Préhistoire et Antiquité

3.2 Étymologie et origines de la paroisse

3.3 L'époque moderne

3.3.1 L'activité toilière

3.3.2 Un accident en rade de Brest en 1653

3.4 Révolution française

3.5 Le XIXe siècle

3.6 Le XXe siècle

3.6.1 Les tensions religieuses

3.6.2 Les guerres mondiales

3.6.3 Les drames de la mer

4 L'exploitation de la « pierre de Logonna »

5 Le littoral

5.1 Les sentiers côtiers

6 Agriculture

7 Pêche et conchyliculture

7.1 Coquille Saint-Jacques

7.2 Ostréiculture

7.3 Prolifération de la Crassostrea gigas

7.4 Mytiliculture

8 Centre nautique de Moulin-Mer

9 Fêtes maritimes de Pors Beac’h

10 Loisirs

11 Associations

12 Démographie

13 Politique et administration

14 Lieux et monuments

14.1 L'église Saint-Monna (XVIe siècle)

14.2 La chapelle Sainte-Marguerite

14.3 La chapelle Saint-Jean-Baptiste (XVIIe siècle)

14.4 Le menhir christianisé de Rungléo (la croix des douze apôtres)

14.5 Autres calvaires

14.6 Le château de Rosmorduc

14.7 Le manoir du bourg (XVe siècle)

14.8 Le moulin à mer

14.9 Le manoir de Moulin Mer

15 Personnalités liées à la commune

16 Croyance populaire traditionnelle

17 Notes et références

17.1 Notes

17.2 Références

18 Liens externes

19 Voir aussi

Géographie |

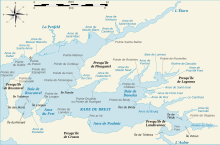

Commune littorale au fond de la rade de Brest, Logonna forme une presqu’île entre les estuaires de la Mignonne et du Camfrout. Elle se situe entre Brest et Quimper.

Localisation de Logonna-Daoulas.

Dans son ouvrage La Bretagne contemporaine, Finistère de 1869, Pol Potier de Courcy en fait la description suivante : « Rien de plus varié, de plus fertile, de plus riant que la route qui, longeant la rivière, conduit de Daoulas au bourg de Logonna, situé à l’extrémité de la presqu’île. On chemine constamment au milieu de bosquets et de vergers plantés de toutes sortes d’arbres fruitiers de la végétation la plus vigoureuse au travers desquels on aperçoit, de temps à autre, les nombreuses baies qui découpent ce coin de terre et le font ressembler à un jardin. »

Benjamin Girard, en 1889, décrit quant à lui Logonna en ces termes : « La commune de Logonna-Daoulas occupe une sorte de presqu'île entre la rivière de Daoulas, la rade de Brest et la rivière de l'Hôpital ; elle est traversée dans sa partie est par la route nationale no 170[1] ; son territoire est très fertile. Le bourg, situé à l'extrémité sud de la commune, a une population agglomérée de 205 habitants ; l'église, bâtie en 1710, possède de gracieuses ogives, d'élégantes sculptures et un beau clocher. Entre le moulin à mer, situé à l'embouchure de la rivière de l'Hôpital, et le bourg du même nom L'Hôpital-Camfrout, on exploite des gisements très abondants de Kersanton» [2].

Logonna-Daoulas vu du Bois du Loc'h en Landévennec.

Sa situation péninsulaire a longtemps contribué à l'isolement de Logonna-Daoulas. En 1924 encore, le journal L'Ouest-Éclair écrit : « La commune de Logonna-Daoulas semble abandonnée, sans chemin praticable, ce qui oblige les touristes à passer à travers champs, d'où le mécontentement justifié des propriétaires. Comme moyens de communication, aucun service de voiture n'existe dans la commune qui se trouve à dix kilomètres de la gare de Daoulas, 22 km de Landerneau et 42 km de Brest, tandis que les bateaux qui font le service de Brest, Châteaulin et Le Faou passent [sans s'arrêter] à proximité de ce petit port qui se trouve à 10 minutes de marche du bourg [de Logonna]»[3].

La commune dispose de deux ports, Pors Beac’h et Moulin-Mer et de nombreuses criques et grèves, le Bendy, l’Île Grise, le Château, Porsisquin, l’anse du Bourg, l’anse du Roz, le Yelen. Tous ces lieux sont reliés par un sentier côtier. En de nombreux points du rivage, la falaise présente des failles et plissements qui permettent d’apprécier la richesse géologique du secteur. Également caractéristiques de la commune, les cordons littoraux, communément appelés sillons, se présentent sous différentes formes : flèches à pointe libre à l’anse du Roz et à l’anse de Saint-Jean), double tombolo au Bendy, flèches en chicane à l’anse du Bourg et au Mengleuz en association avec la flèche de Rosmellec sur la commune de Daoulas, l’ensemble de ce site étant fortement dégradé sous l’effet de l’anthropisation[4].

Le paysage rural, malgré le remembrement des années 1950 et l’actuelle pression immobilière, a conservé son caractère de pays de bocage, avec chemins creux communément appelés « garennes », talus et haies où prédominent le chêne, le frêne et le saule.

Par arrêté ministériel du 26 octobre 2004, dans le cadre du réseau écologique européen Natura 2000, Logonna fait partie du SIC (Site d’importance communautaire) FR5300046[5]Rade de Brest, estuaire de l’Aulne, qui intersecte la zone de protection spéciale FR5310071 Rade de Brest : baie de Daoulas, anse de Poulmic.

Toponymie |

Le nom de la localité est attesté sous les formes Sancti Monnae de Irvillac 1218, Locmonna en 1513, Logonna en 1535, Locgonna en 1536.

Du breton lok qui signifie ermitage et de saint Onna.

Vue de Pors-Beac'h.

Liste des villages et lieux-dits[6] :

Ar Scoët, Beg Avel, Camen, Cléguériou, Cléménéc'hy, Cosquérou, Coz Maner, Garrec-Ven, Goasven, Gorre Ar C'hoat, Gorréquer, Gouelet-Ker, Guelet Ar C'hoat, Guernabic, Guernévez, Hellen, Kerjean, Kerliver, Kernisi, Kervaden, Kervella, Kersinic, Larvor,

Le Brétin, Le Château, Le Cosquer, Le Mengleuz, Le Quinquis, Le Rohou, Le Roz, Le Stang, Le Yelen, Moulin-Mer, Penfoul, Pennarun, Pennaras, Pennavern, Pors-Beac'h, Porsisquin, Prat An Dour, Quénécadec, Renéver, Roscurunet, Rosmorduc, Roudourou, Rubuzaouen, Ruliver, Rumenguy, Rungléo, Sainte Marguerite (Keroual), Torrac'hleuz, Traon Ar Méné, Vilavel.

Histoire |

Préhistoire et Antiquité |

Un éperon barré, dit Ar-Chastel, protégé par un fossé large et profond se trouve à la pointe Saint-Jean, en Logonna-Daoulas[7].

Étymologie et origines de la paroisse |

Logonna-Daoulas, ancien prieuré-cure de l'abbaye Notre-Dame-de-Daoulas, faisait partie de la paroisse d'Irvillac au XIIIe siècle. La légende dit que saint Monna, venant d'Irlande au Ve siècle, aborde dans la commune avec son embarcation de pierre, qui serait visible au village de Porsisquin. Il entreprend de bâtir en un lieu élevé une église d'où il pourrait apercevoir celle de sa sœur, sainte Nonne, à Dirinon. Il se décide pour Clemenehy, mais le lieu se révèle ensorcelé : le diable détruit au cours de la nuit le travail effectué la veille. Saint Monna décide alors de l'édifier à son emplacement actuel, puis se rend compte avec désolation qu'il ne peut voir de cet endroit l'église de Nonne, laquelle le console par ces mots : « Graet da di, eus toull va dor me velo da hini » (Fais ta maison, de l'entrée de ma porte je verrai la tienne). Clemenehy, déformation de « Kreac'h Menec'hi » (la colline de la maison des moines), pourrait avoir connu un important passé religieux.

La châtellenie d'ancienneté de Logonna, démembrement de celle de Daoulas, fut détachée vers 1208 par la suite d'un partage, ainsi qu'Irvillac, apanage de Constance de Léon, femme de Pierre de Malestroit, et attribuée à Guyomarch IV de Léon, fils d’Hervé de Léon, seigneur de Châteauneuf, père d’Hervé de Léon dont le fils Salomon (cité en 1265) fut vraisemblablement l'auteur des seigneurs de Rosmorduc, en Logonna et le second fils Hervé (cité en 1279) l'auteur des seigneurs de Lesquélen, en Plabennec.

Logonna était le chef-lieu du fief héréditaire de la famille de Rosmorduc qui dès le XIIIe siècle englobait le territoire de la commune actuelle avec d'importantes emprises dans les paroisses voisines.

L'époque moderne |

L'activité toilière |

Même si Logonna était essentiellement une paroisse maritime, les inventaires après décès de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle témoignent de la culture et du travail du lin, par exemple à Keroual (« trois boisseaux de graine de lin valant neuf livres », à Larvor (un métier à tisser, deux rouets, deux peignes à égrener, trois brayes et « du fil de reparon pour faire huit draps de toile »), à Camen (en 1744), au Cozquer, à Rohou, etc. Deux vestiges de kanndi ont été recensés au Rohou et à Quénécadec[8].

Un accident en rade de Brest en 1653 |

Lors de la reconstruction du cloître de l'abbaye de Landévennec au milieu du XVIIe siècle, un accident survenu en rade de Brest en 1653 est ainsi relaté :

« Le vingt-cinquième jour du mois d'août [1653], un événement tout à fait funeste et inopiné vint troubler l'allégresse dont la réédification de leur cloître, complètement détruit et effondré, enflammait les religieux de ce (...) monastère. Nous voulons parler de la mort de trois ouvriers qui amenaient en barque des pierres de taille de la carrière de pierre de Logonna. Comme ils s'adonnaient à ce travail, une tempête soudainement levée fit couler la barque alourdie. Ils périrent sous les eaux près du promontoire nommé Penros[9], pas très éloigné de la carrière de pierre. Voici leurs noms : Yves Moin, Yves Le Borgne, Pierre Kérinnec. D'autres pourtant, qui secondaient ceux-là même en conduisant la barque, se saisirent de planches ou d'accessoires en bois qui se trouvaient dans la barque, ayant imploré d'en haut le secours divin, s'échappèrent jusqu'au rivage. Quant à ceux qui étaient restés morts sous les eaux, on les retrouva la nuit suivante quand la mer se retira et on les amena au monastère. Ils furent ensevelis dans la même fosse, dans la nef de l'église près du monument en pierre érigé en elle du côté du cloître le 26 août. Cependant, une fois quelques jours écoulés, alors que la mer se retirait un peu plus loin du littoral, la barque, délestée d'une partie de sa charge et vidée de ses eaux, se remit à flotter et fut ramenée au monastère[10]. »

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Logona et Daoulas [Logonna-Daoulas] de fournir 14 hommes et de payer 91 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[11].

Révolution française |

Nicolas Diverrès et Jean Plourin sont les deux délégués représentant les 180 feux de Logonna lors de l'élection des députés du tiers état de la sénéchaussée de Quimper aux États généraux de 1789[12].

Le XIXe siècle |

En 1869, lors des élections législatives, à Logonna-Daoulas, sur 385 électeurs inscrits, 300 prennent part au vote lors du premier tour de scrutin ; au second tour, on trouve 391 bulletins dans l'urne, plus de votants que d'inscrits, et dans l'intervalle deux électeurs étaient morts[13].

Le XXe siècle |

Les tensions religieuses |

La querelle des inventaires a concerné Logonna-Daoulas. Le journal Le Gaulois écrit le 23 novembre 1906 : « Monsieur Seigland, commissaire de police, a fait cerner aujourd'hui par 40 cuirassiers et 20 hussards l'église de Logonna-Daoulas. L'entrée des cavaliers dans le vieux cimetière a été accueillie par des cris. L'abbé Jézéquel, recteur, n'ayant pas obtempéré aux sommations, les sapeurs du génie ont enfoncé les portes pendant que 500 fidèles chantaient des cantiques »[14].

En 1922, des citoyens de Logonna-Daoulas portent plainte contre le curé de la paroisse, l'abbé Baron, car celui-ci fulminait du haut de sa chaire contre les fidèles qui fréquentaient la salle de danse d'un débit de boissons tenu, disait-il, par des excommuniés. Mais le juge de paix débouta les plaignants, disant que le curé n'avait pas abusé du droit car il n'avait fait que des menaces de sanction spirituelle[15].

Les guerres mondiales |

Le monument aux morts de Logonna-Daoulas porte les noms de 106 personnes mortes pour la France dont 72 pendant la Première Guerre mondiale, 30 pendant la Seconde Guerre mondiale et 4 pendant la guerre d'Indochine[16]. Dix d'entre eux sont indiqués comme « péris en mer » dont 7 pendant la Première Guerre mondiale et 3 pendant la Seconde Guerre mondiale, auxquels il convient d'ajouter 3 autres décédés à Mers-El-Kébir.

Les drames de la mer |

Les drames de la mer sont fréquents : par exemple le 8 janvier 1923, deux barques de pêche de Logonna-Daoulas, chacune ayant quatre hommes à bord, le Général-de-Rosmorduc et le Rose-Saint-Gildas chavirent dans la baie de Poulmic : un marin du premier bateau et trois du second périssent noyés, les autres étant secourus[17].

L'exploitation de la « pierre de Logonna » |

Au XVIIe siècle, Logonna-Daoulas, lieu d'agriculture, d'élevage et de pêche, acquiert une réelle importance, grâce à l'exploitation de deux gisements de pierre[18] afféagés par le seigneur de Rosmorduc à des carriers.

Le premier gisement, exploité depuis le XVIIe siècle, est un lamprophyre dur et fin, la kersantite, plus connue localement sous le nom de Kersanton, qui tient son nom du premier site exploité à Loperhet. Logonna comptait plusieurs carrières de Kersanton, le plus prisé des sculpteurs étant celui de Rosmorduc, sombre à grains fins et très résistant à l'altération. Les carrières du secteur de Kervaden et Rhun Vraz[19] se trouvaient sur le territoire de Logonna jusqu'à la refonte des limites administratives de 1946. Ce n'est qu'à cette date qu'elles furent intégrées au territoire communal de L'Hôpital-Camfrout.

L'autre gisement est un microgranite ocre-blond rehaussé de cernes concentriques plus foncés d'oxyde de fer qui lui donnent un aspect de faux bois. La pierre, connue sous le nom de pierre de Logonna, est extraite principalement des carrières du Roz, endroit où elle est exploitée depuis le XVIe siècle. Une autre carrière de pierre jaune, à l'est du village de Sainte-Marguerite, a été exploitée jusqu'en 1960 environ. Son aptitude à la taille, sa résistance à l'altération et la possibilité d'un transport aisé par voie d'eau ont permis une large utilisation de la pierre de Logonna dans les monuments religieux du centre-ouest finistérien[20]. Au nombre des réalisations modernes en pierre de Logonna figurent l'église Saint-Louis de Brest, achevée en 1958 et la nouvelle abbaye de Landévennec, achevée en 1965.

Au début du XXe siècle, les carrières employaient plus de 300 personnes – tailleurs de pierre, fendeurs de pierre, maîtres-carriers. Beaucoup d'entre eux venaient de l'extérieur et se mariaient avec des Logonnaises. Des agriculteurs, des pêcheurs, des ostréiculteurs venaient aussi y travailler à la mauvaise saison.

En dehors du site du Roz, ces carrières ne sont plus exploitées. Certaines, utilisées comme décharges plus ou moins contrôlées, ont été comblées ; d'autres sont envahies par les eaux et la végétation. Les carrières produisaient beaucoup de déchets et d'éclats de taille qui s'amoncelaient, formant de véritables terre-pleins gagnés sur la mer, le plus bel exemple étant le terre-plein sur lequel furent construits les premiers bâtiments du centre nautique de Moulin-Mer.

La carrière du Roz, site d'extraction de la pierre de Logonna.

Front de taille.

Aspect de la pierre de Logonna après polissage.

Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour : pilier en pierre de Logonna

L'ange aux cinq plaies, traditionnel blason des carriers « aux mains meurtries », kersanton polychrome.

Pierre jaune de Logonna sur le mur d'un édifice religieux.

Le littoral |

Situé sur une presqu’île, le littoral n'est jamais très loin du village. Une partie de l'activité historique de la presqu’île était d'ailleurs tournée vers la mer et principalement la rade de Brest - un véritable écrin protégé.

Les sentiers côtiers |

Les sentiers de Logonna-Daoulas permettront bientôt de faire le tour complet de la presqu’île. Ils seront ainsi reliés au GR34 faisant le tour du littoral breton.

La commune dispose [21] :

- d'un sentier côtier qui fait le tour de la pointe du Bendy reliant l'anse du Roz au nord de la presqu'île, à Moulin Mer au sud ;

- d'un sentier côtier qui relie l'anse de Prat Mil Pont à Pors-Beac'h. Cette portion rejoint le sentier côtier de Daoulas et se prolonge jusqu'au quai de Daoulas, puis jusqu'au sentier de grande randonnée GR 34 qui fait le tour de la Bretagne et qui passe par Daoulas et l'Hôpital-Camfrout ;

- de nombreuses voies communales et de chemins communaux dont certains très anciens.

Une grande boucle relie les points remarquables de Logonna en passant par la pointe du Bendy à l'ouest, le Mengleuz au nord, Kernisi à l'est, et Garrec Ven au sud. Ce parcours emprunte les 2 sentiers côtiers aménagés, des portions de route goudronnée et des chemins communaux.

Différents point-parkings existent : le Bendy, le Yelen, l'anse du Roz, Pors-Beac'h, Mengleuz, Moulin Mer ou l'anse du Roz.

La boucle complète avec toutes les options représente environ 4 h 30 de marche, mais en utilisant les raccourcis, il est possible d'organiser des boucles de 1, 2 ou 3 h au départ des parkings.

Sentier côtier à Logonna-Daoulas.

Sentier côtier à Logonna-Daoulas.

Pointe du Bendy.

Anse de Moulin Mer.

Port de Moulin Mer.

Port de Moulin Mer vu de Goasquelliou.

Porsisquin.

Sentier côtier de Logonna-Daoulas.

Pointe du Bendy.

Partie du sentier côtier de Logonna-Daoulas.

Le sentier côtier.

Vue du sentier côtier.

Agriculture |

L'agriculture est concentrée dans la partie est de la commune.

Génisses de race laitière à Quénécadec.

Vache Limousine et son veau à Roudourou.

Postiers bretons à Cléménéc'hy.

Pêche et conchyliculture |

Bateaux de pêche et chalands à Pors Beac'h.

Annexe de coquillier de la rade.

Coquille Saint-Jacques |

La pêche à la coquille Saint-Jacques dans la rade de Brest est, jusqu'au milieu du XXe siècle, une activité importante de la commune. Les coquilliers de Logonna-Daoulas sont nombreux à rivaliser avec ceux de L'Hôpital-Camfrout et du Faou.

Ostréiculture |

Les estuaires du Camfrout et de la Mignonne, riches en gisements d'huîtres plates Ostrea edulis, font l'objet d'un dragage intensif jusqu'au milieu du XIXe siècle où on assiste, comme partout en Bretagne, à une raréfaction inquiétante de la ressource. Les tentatives de repeuplement par captage de la laitance menées par des scientifiques mandatés par Napoléon III échouent en rade de Brest. La technique utilisée est celle des fascines, petits fagots de bois maintenus entre deux eaux par un cordage relié à un bloc de pierre. Les rapports de l'époque concernant la rivière de L'Hôpital-Camfrout mentionnent d'excellents résultats quant au captage proprement dit, mais les installations, lorsqu'elles ne sont pas emportées par le courant, sont pillées par les riverains qui récupèrent huîtres et cordages[22].

L'ostréiculture logonnaise finira tout de même par se développer et survivra à la grave épizootie de 1920-1921 au cours de laquelle l'huître plate sera quasiment décimée. À la fin des années 1940 commence une période de grande prospérité. Les concessions ostréicoles s'étendent du Mengleuz à la pointe du Château au nord, de Moulin-Mer à Kervella au sud, et occupent toute l'anse de Penfoul. Dans les années 1960, les marins-pêcheurs logonnais, qui exploitent souvent de petites concessions, fondent la SCOL (Société Coopérative Ostréicole de Logonna) dans le but de résister à la mainmise des gros producteurs bretons sur la plupart des sites de la rade de Brest. Ils font construire un grand hangar à Pors-Beac'h.

Jusqu'en 1970-1980, les huîtres sont élevées dans des parcs balisés par de longues perches de bois qui dépassent à mi-marée. Sur l'eau apparaissent de gros chalands de bois et des plates, petites embarcations à très faible tirant d'eau mieux adaptées au travail sur les parcs que les annexes de coquillier. Pour le captage, on a recours à des bouquets de tuiles romaines chaulées sur lesquelles se développe le naissain. La manutention se fait à l'aide de brancards de bois grillagés appelés civières. Un peu partout sur l'estran se construisent des bassins à dégorger, parfois taillés à même la roche. Le travail de tri et de détroquage se fait tout en haut de la grève, dans des cabanes en bois goudronné. Si ces cabanes ont presque toutes disparu du paysage (il en reste deux beaux spécimens à Pors Beac'h), on peut encore observer le long de la côte de nombreux bassins en plus ou moins bon état, souvent remplis de vase et de goémon.

Les bouquets de tuiles chaulées ont longtemps fait office de collecteurs.

Ancien bassin à dégorger en rivière de Daoulas.

Les années 1970 sont des années noires, marquées par deux parasitoses successives, la marteiliose et la bonamiose, qui vont diminuer très fortement la production de l'huître plate, entraînant la cessation d'activité de presque toutes les exploitations et la fermeture de la SCOL. Pour s'en sortir, il faut multiplier les échanges avec d'autres bassins comme Paimpol, Cancale, le Morbihan ou même l'étang de Thau dans le Roussillon. C'est au cours de cette période qu'est introduite l'huître japonaise Crassostrea gigas, plus résistante, qui constitue actuellement l'essentiel de la production, l'huître plate, plus rare, se vendant à des prix plus élevés. La rade de Brest demeure cependant à l'heure actuelle un des rares sites significatifs de captage d'Ostrea edulis en Bretagne, les gisements sauvages commençant timidement à se repeupler.

De nos jours, deux producteurs se partagent l'essentiel de l'ostréiculture logonnaise, l'un installé à Pors Beac'h, l'autre à la pointe du Château. Les huîtres sont désormais élevées dans des poches disposées sur des tables en fer à béton surélevées, on utilise des chalands équipés de puissants bras hydrauliques, des engins de levage, des tables de tri et de calibrage automatisées, des collecteurs modernes. Les bassins sont construits à terre, parfois sous hangar, et sont alimentés par un système de pompage à la mer. Néanmoins, c'est une activité qui requiert toujours beaucoup de main-d'œuvre et demeure le secteur fournissant le plus d'emplois dans la commune.

Au cours de l'été 2008, les ostréiculteurs se trouvent confrontés à un nouveau problème de grande ampleur, une mortalité anormale d'huîtres creuses C. Gigas, les juvéniles étant principalement atteintes. Un virus, l'Ostreid Herpes Virus-1 (OsHV-1), bien connu des chercheurs, serait à l'origine de ce phénomène. Une bactérie, Vibrio splendidus, pourrait avoir affaibli les huîtres, facilitant ainsi le développement de OsHV-1. Les conditions climatiques de 2008, hiver doux et printemps pluvieux, ont occasionné des développements phytoplanctiques importants, d'où une croissance rapide des huîtres abondamment nourries et précocement matures. L'animal utilise alors beaucoup d'énergie pour développer ses produits génitaux et beaucoup moins pour se défendre[23]. Si les huîtres adultes, jugées propres à la consommation, continuent à être normalement commercialisées en 2008, il se pourrait que l'on assiste dès 2009 à une raréfaction de l'approvisionnement. En 2010, l’Irlande, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume- Uni ont lancé des programmes de dépistage du virus OsHV-1 μνar et des mesures de restriction des mouvements (prévues par le règlement CE) no 175/2010. Les résultats laissent penser que quelques régions de l'Union sont indemnes du virus OsHV-1 μνar[24].

Poches d'huîtres sur tables à la pointe du Château.

Le Mengleuz, collecteurs de naissain sur armature en fer à béton.

Huîtres plates de Logonna.

Prolifération de la Crassostrea gigas |

C. gigas recouvrant la roche en rivière de Daoulas.

Introduite en France dans les années 1970 et vite adoptée par les producteurs logonnais, l'huître japonaise Crassostrea gigas n'était pas supposée se reproduire au nord de l'estuaire de la Loire.

Pour des raisons sans doute liées au réchauffement climatique ou à des capacités d'adaptation mal évaluées, la C. gigas a commencé vers 1990 à coloniser les rochers et les quais d'abord à proximité des installations ostréicoles, puis un peu partout le long de la côte, formant parfois de véritables récifs. Les côtes logonnaises sont affectées dans leur quasi-totalité ; en certains points de la rivière de Daoulas, la roche disparaît sous plusieurs couches d'huîtres.

Jeune pousse de gigas, de la dentelle affûtée comme un rasoir.

Certes ce phénomène réjouit de nombreux pêcheurs à pied, mais les huîtres, dont les jeunes pousses sont extrêmement coupantes, constituent par endroits une gêne, voire un danger, pour les baigneurs, véliplanchistes, kayakistes et promeneurs, surtout accompagnés de chiens dont les coussinets sont particulièrement vulnérables. Certaines espèces comme le bigorneau Littorina littorea ont pratiquement disparu de certains secteurs où ils étaient abondants avant d'être concurrencés par la C. gigas.

Le problème est devenu suffisamment préoccupant pour faire l'objet d'études scientifiques officielles menées au sein du programme ProGig[25] (Programme de recherche sur la Prolifération de l'huître creuse Crassostrea Gigas) coordonné par le LEMAR, Laboratoire des sciences de l'Environnement marin de l'Université de Bretagne occidentale. Le ProGig a mis en place de la Normandie au Pays basque 28 sites témoins dont le site de Moulin-Mer à Logonna.

Tout pourrait être remis en cause avec le phénomène de surmortalité touchant essentiellement les jeunes huîtres C. Gigas constatée en 2008 (voir ci-dessus). Le 30 juillet 2008, l'arrêté d'interdiction de ramassage d'huîtres creuses sauvages dans les rivières de Daoulas, de l'Aulne et de L'Hôpital-Camfrout est placardé dans les ports concernés. Pour les scientifiques et les professionnels, il s'agit de préserver certains gisements considérés comme naturels, de manière à pouvoir relancer la production en les ponctionnant si cela s'avérait nécessaire[26].

Mytiliculture |

La production de moules à Logonna a commencé très récemment, vers 2005. Deux mytiliculteurs se partagent l'activité, avec deux techniques différentes. L'un travaille à partir de Pors Beac'h, l'élevage se faisant sur des pieux installés en rivière de Daoulas. Un second producteur opère à partir de Moulin-Mer et utilise des filières mouillées à l'ouest du sillon des Anglais, sous la forêt domaniale de Landévennec. On accroche à ces filières des haussières lestées d'environ six mètres autour desquelles s'enroulent en spirale des cordages en fibre de coco portant le naissain, l'ensemble étant protégé par du grillage anti-daurade. Des taquets posés tous les mètres serviront à soutenir les grappes de moules après désagrégation du coco. Les cordages ensemencés proviennent de Charente ou du Morbihan.

Moulin-Mer, haussières prêtes à la pose.

Élevage de moules sur pieux en rivière de Daoulas.

Pors Beac'h, rinçage des petites barges après la marée.

Centre nautique de Moulin-Mer |

1963, vauriens et caravelles devant la crique et un des premiers bâtiments. En arrière-plan, on devine les parois de la carrière.

Dans les années 1950, un groupe de jeunes instituteurs membres ou sympathisants du P.C.F., dans le sillage du Châteauneuvien Daniel Trellu (1919-1998), lui-même instituteur, poète ami de Paul Éluard, communiste et grande figure de la résistance bretonne, cherchent à mettre en place des activités de plein air à destination des jeunes. Dans un premier temps, ils envisagent l'achat des maisons d'éclusiers du canal de Nantes à Brest, mises en vente par les domaines, mais cette idée est abandonnée. Ils décident alors de créer en différents points du Finistère des centres nautiques qui seront fédérés sous le sigle U.D.N.F. (Union pour le Développement du Nautisme dans le Finistère). C'est ainsi que voient le jour les centres nautiques de Rosbras à Riec-sur-Bélon, de Tréboul à Douarnenez, de Moulin-Mer à Logonna-Daoulas, etc., ces centres bénéficiant de l'aide des Concarnois Eugène Le Rose, maître voilier accastilleur, et André Stéphan, constructeur, eux-mêmes engagés dans cette démarche militante de démocratisation de la voile.

Avec quelques amis logonnais, daoulasiens et brestois, Jacques Kerhoas, né en 1925, enseignant à Daoulas, opte pour un ancien site carrier situé à Logonna entre l'anse du Rohou et le moulin à marée. Il y a là une crique suffisamment profonde, un quai en pierre destiné à l'embarquement du kersanton et un terre-plein de belle surface constitué de blocs rocheux et d'éclats de pierres résultant de la taille, l'ensemble se trouvant sur le domaine maritime. Après obtention d'une concession séculaire et de gros travaux de débroussaillage, c'est la construction des premiers aménagements et l'accueil des premiers stagiaires, dont les plus motivés seront rapidement promus au rôle de moniteurs[27].

Moulin-Mer se veut centre populaire d'activités nautiques formant de bons marins, se démarquant ainsi de la plaisance élitiste comme des colonies de vacances. Le centre s'équipe progressivement et gagne en volume d'activité. Jacques Kerhoas, détaché de l'Éducation nationale, s'en occupe à plein temps et crée en 1964 le concept de classe de mer, ce qui permet de fonctionner à l'année et d'embaucher des permanents tout en restant au plus près de l'objectif initial, faire découvrir la voile et le milieu marin aux jeunes générations de tous horizons et de toutes catégories sociales.

En 1976, le centre se dote d'un nouveau bâtiment signé Claude Petton[28] (1934-2003), architecte landernéen visionnaire qui prône l'intégration de l'architecture dans le paysage et adosse la construction à la falaise.

Après le départ en retraite de Jacques Kerhoas, le centre, dont les activités commençaient déjà à se ressentir du contexte économique, va connaître des hauts et des bas et devra fermer. Les bâtiments resteront à l'abandon quelque temps avant que le site ne soit entièrement réhabilité en 2003-2004 par la Communauté de communes de Landerneau-Daoulas, qui en confie l'utilisation et la gestion à l'association L.M.V., filiale de Don Bosco. L'accueil des handicapés devient une spécificité du centre avec des aménagements et des équipements spécialement prévus à cet effet, dont une grosse barge en aluminium permettant de les faire naviguer[29].

Jacques Kerhoas est décédé en 1992. Il repose au cimetière du Faou. Une stèle à sa mémoire a été installée au bord de la crique. Une école élémentaire située dans le quartier Saint-Marc de Brest porte son nom[30].

Fêtes maritimes de Pors Beac’h |

Les célèbres fêtes maritimes de Brest (Brest 92, 96, Brest 2000, Brest 2004, Brest 2008 et Les Tonnerres de Brest 2012) ont pris naissance à Logonna au port de Pors Beac’h dans les années 1980.

En 1967, l’UDNF fait l’acquisition de l’Armagnac Gurun destiné à la formation des moniteurs de ses centres affiliés. La flottille s’étoffe progressivement et compte trois autres Armagnacs, Mordrouz, Gradlon et Genaoueg, ainsi que quelques mousquetaires. Instance essentiellement administrative, l’UDNF ne souhaite plus assurer l’entretien des bateaux ni le suivi des croisières avec son cortège de responsabilités ; elle en confie donc l’animation et la gestion au G.F.C.(Groupe Finistérien de Croisière), association affiliée spécialement créée à cet effet. Le GFC s’installe à Pors Beac’h dans le hangar inoccupé de la SCOL, le secrétariat étant hébergé par le centre nautique de Moulin-Mer. L’intégration avec les marins pêcheurs et les usagers du port est immédiate. En période creuse, les permanents s’embarquent comme matelots sur les coquilliers du port.

Le GFC, dirigé par Jakez Kerhoas, organise des croisières au départ de Pors Beac’h et occasionnellement de Brest avec des destinations variées allant jusqu’à l’Irlande, l’Écosse et la Galice. Pour satisfaire une forte demande, il faut avoir recours à la location de bateaux de particuliers et bientôt se décide l’acquisition d’une grosse unité. Le choix se porte sur un bateau traditionnel, Solweig, réplique d’un pilote du Havre, rejoint un peu plus tard par l’Ariane, réplique d’un pilote de Dieppe. Le GFC entre dans le cercle des propriétaires de vieux gréements, les deux bateaux sont connus partout sur la côte bretonne et en Angleterre, des îles Scilly jusqu’à Salcombe. Ils participent au rassemblement des Vieilles Coques de Concarneau.

En 1980, à la suite d'une rencontre dans le port de Paimpol avec Jean Le Faucheur, président des OGA (Old Gaffers Association) de Saint-Malo, le GFC relève le défi d’accueillir leur flottille, dans le cadre d’un rassemblement annuel prévu à Camaret-sur-Mer et à Brest, pour une soirée d’escale à Pors Beac’h, soirée que l’on décide d’organiser autour du thème de la voile traditionnelle, avec spectacles et animations ouverts au public. Une exposition est mise sur pied dans l’ancien patronage du bourg devenu tout récemment salle polyvalente. Les coquilliers et autres bateaux traditionnels de la rade viennent se mêler à la flottille malouine.

Cette expérience révèle un tel engouement que le GFC décide de repartir en 1982 et 1984 pour deux autres éditions beaucoup plus élaborées qui attirent chacune environ 150 bateaux et 15 000 spectateurs. Le GFC, outre une solide implantation locale, bénéficie d'un vaste réseau de relations entretenu par Solweig et Ariane, les deux bateaux ambassadeurs, et de collaborateurs de premier choix comme Yvon Le Corre sur sa chaloupe sardinière Eliboubane, auteur de deux affiches que s'arrachent les collectionneurs, ou encore l'équipe du Chasse-Marée[31], revue apparue en 1981, qui soutient l'évènement, prenant en charge la partie cinéma maritime et quelques ateliers. La Marine nationale est représentée à chaque édition par le Mutin et la Grande Hermine.

Pors Beac'h 82, Yvon Le Corre.

Pors Beac'h 84, Yvon Le Corre.

PB 2000, Yvon Le Corre.

Subtil amalgame d'esprit festif, de contemplation et de passion partagée masquant une préparation longue et minutieuse, le climat très particulier soulevé par Pors Beac'h lui vaudra le surnom de Woodstock de la mer. Le mythe est entretenu par la participation de bateaux exceptionnels comme Jolie Brise, premier vainqueur du Fastnet, Anna af Sand, du musée de Stavanger, galéasse venue tout exprès de Norvège, les gigs des îles Scilly, dont Bonnet, âgée de 180 ans, etc. S'y ajoutent les prestations sur scène de musiciens et chanteurs de stature internationale (John Kirkpatrick, Riccardo Tesi, les High Level Ranters, le shantyman Stan Hugill…) et des meilleurs artistes bretons (le groupe Gwerz y donnera son tout premier concert), ainsi que la présence de personnalités comme Gérard d'Abboville. La presse, écrite, radiophonique ou télévisée, consacre à l'évènement de nombreux reportages. Ainsi, Pors Beac'h fait l'objet de deux articles majeurs abondamment illustrés dans les revues Neptune Nautisme (1982) et Voiles et Voiliers’’ (1984), et accueille l'émission Thalassa.

En 1985, la gestion de l'école de croisière en structure associative devenant de plus en plus problématique, le GFC décide sa dissolution, les bateaux sont vendus, le hangar de la SCOL est racheté par une entreprise ostréicole. En 1986, s'appuyant sur l'expérience logonnaise[32], Douarnenez prend la relève avec une série de manifestations de plus grande ampleur orchestrées par Jakez Kerhoas au sein du Chasse-Marée, maître d'œuvre. Cette collaboration dure jusqu'aux fêtes de Brest 92, Jakez créant par la suite avec Anne Burlat la société Grand Large[33] spécialisée dans l'organisation de ce type d'évènement.

En juillet 2000, une édition anniversaire salue les 20 ans des fêtes maritimes dont Pors Beac'h est unanimement considéré comme le berceau.

Loisirs |

Différentes activités peuvent être pratiquées sur le territoire de la commune :

Baignades (non surveillées), voile, canoë et kayak de mer, pêche à la ligne et à pied sur les côtes, randonnées pédestres (cf. fiche sentiers et topoguide à l'office du tourisme de Landerneau-Daoulas), tir à l'arc, VTT (interdit sur le sentier côtier, pas de sentier balisé), équitation…

Randonneurs sur le sentier côtier.

Pêche au lancer au Bindy.

Voilier au près serré en rivière de Daoulas.

Coques d'estuaire.

Associations |

Avec une trentaine d'associations pour 2 025 habitants, sportifs, lecteurs en herbe ou encore passionnés de patrimoine et d'histoire, les adhérents se retrouvent régulièrement pour partager leurs expériences et leurs passions. La richesse du tissu associatif contribue à animer la commune tout au long de l'année.

Dernières associations en date, l'association « Entreprendre à Logonna » dont l'objet est de promouvoir les entrepreneurs de Logonna-Daoulas auprès de la population locale, et l'association des « Usagers de Kernisi »[34], l'objet de cette association étant la préservation du hameau de Kernisi et de ses environs.

Créée en 1981 par Charles Fleurian, l'association Les Archers Logonnais se distingue par les nombreux titres et places d'honneur régulièrement obtenus au niveau départemental et régional, et compte même dans ses rangs quelques médaillé(e)s au niveau national. À l'issue de la saison 2008, l'association s'est vu décerner le label or de la Fédération française de tir à l'arc, remis officiellement le 27 février 2009.

Démographie |

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population

effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les

populations légales

des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur

une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous

les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est

réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par

interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[36].

En 2015, la commune comptait 2 116 habitants[Note 1], en augmentation de 1,1 % par rapport à 2010 (Finistère : +1,13 %, France hors Mayotte : +2,44 %).

Commentaire : Si la population communale a fait plus que doubler en un peu plus de deux siècles, l'évolution démographique a été contrastée : après une stagnation initiale qui dure jusqu'en 1806 (année du minimum démographique avec 782 habitants), la population de Logonna-Daoulas a augmenté presque constamment tout au long du XIXe siècle, gagnant 1 402 habitants entre 1806 et 1906 (+179 % en un siècle). L'année 1906 est celle du maximum démographique avec 2 184 habitants. La majeure partie du XXe siècle se caractérise par un net déclin démographique lié à l'exode rural et au déclin des emplois liés aux carrières : la population chute de 1 069 habitants entre 1906 et 1975 (-48,9 % en 69 ans), l'année 1975 étant celle du minimum démographique du XXe siècle. Par contre le dernier quart du XXe siècle et la première décennie du XXIe siècle ont connu un spectaculaire renouveau démographique (+938 habitants entre 1975 et 2008, soit +84,1 % en 33 ans), lié à la périurbanisation liée à la proximité de Brest et facilitée désormais pour les migrants pendulaires par la construction du pont de l'Iroise inauguré en 1994 qui a amélioré la circulation vers Brest.

L'augmentation de la population est due à un solde migratoire devenu positif à partir de 1975 (entre 1968 et 1975, il était encore négatif : -0,1 % l'an), principalement entre 1975 et 1982 (+3,5 % l'an) et entre 1999 et 2008 (+2,4 % l'an) car le solde naturel est longtemps resté négatif en raison du vieillissement antérieur de la population, ne devenant positif que pour la période 1999-2008 (+0,6 % l'an). En 2009 par exemple, la commune a enregistré 24 naissances pour 16 décès, ce qui illustre le maintien désormais d'un accroissement naturel positif. Ceci entraîne une population en moyenne assez jeune : en 2008, les 0 à 19 ans formaient 26,2 % de la population et les 65 ans et plus 18,1 %[39].

Comme pour toutes les communes concernées par la périurbanisation et la littoralisation du peuplement, le parc immobilier est assez récent : en 2008, seuls 24,7 % des logements sont antérieurs à 1949 en raison de la prolifération des lotissements depuis quelques décennies ; il s'agit presque exclusivement de maisons individuelles (93,4 % du parc immobilier total en 2008. Les résidences secondaires restent assez nombreuses (24,8 % du parc immobilier total en 2008) en raison de la situation péninsulaire de la commune, même si leur nombre décline en pourcentage (30,7 % en 1999) mais pas en valeur absolue (142 résidences secondaires en 1968, 296 en 2008)[40].

Au recensement de 2007, Logonna-Daoulas comptait 2 025 habitants (49,3 % d'hommes et 52,3 % de femmes), soit une densité de 168 habitants au km²[41].

Politique et administration |

Lieux et monuments |

L'église Saint-Monna (XVIe siècle) |

Église Saint-Monna.

L'église paroissiale, dédiée à saint Monna (en fait saint Nonna), propriété de la commune, est située dans la partie ouest d'un vaste enclos englobant le cimetière. Elle se compose d'une nef avec ses collatéraux et d'un large transept à double pignon et noue centrale accueillant deux chapelles. Le chevet à noues multiples, dont les trois pignons à crochets font écho à ceux du transept, s'inspire du type Beaumanoir, du nom d'une famille de bâtisseurs d'églises de la région de Morlaix qui imaginèrent cette configuration[43].

L'aile nord de l'édifice primitif, la chapelle du Rosaire, de style gothique, porte la date de 1495. En 1597, le comte Michel de Rosmorduc la fait agrandir. Ses armes sont visibles au sommet du premier pilier. Le clocher porte la date, au-dessus de l'entrée, de 1618, et la tour celle de 1667. Restaurée en 1700, comme l'indique une inscription sur le mur ouest, cette église, de style Renaissance avec survivance du gothique fleuri, subit des réparations en 1781. Les prééminences de fondateur de l'église Saint-Monna et des chapelles de la paroisse appartenaient de temps immémorial à la famille de Rosmorduc qui disposait aussi de droits honorifiques en l'abbaye de Daoulas et en la cathédrale Saint-Corentin de Quimper. Le 4 avril 1808, un ouragan détruit les vitres du pignon sud. Afin de prévenir d'autres incidents, les dimensions des fenêtres sont réduites, sur les conseils de l'ingénieur impérial des Ponts et Chaussées de Landerneau, Jean-Sébastien Goury.

Le clocher, à deux étages de cloches et double galerie, offre une particularité peu commune : la flèche, élancée et de section octogonale, est ornée le long de chacune de ses huit arêtes de dix-sept crochets en saillie sculptés sous forme de masques.

L'église présente également un portail classique à deux pilastres et fronton, des statues, des retables et un banc seigneurial sculpté du XVIIe siècle. Un petit escalier extérieur, côté est, donne accès à une crypte basse située sous le chœur, qui permettait aux retardataires de ne pas manquer la messe[44].

Près de l'église se trouve un petit ossuaire du XVIIe siècle de plan rectangulaire, avec un clocheton en forme de lanternon.

À une cinquantaine de mètres de là, à proximité d'un ancien lavoir alimenté par une source, la fontaine Saint-Monna, datée de 1681, abrite une statue en kersanton représentant le saint en tenue épiscopale, dans une niche à coquille.

Église Saint-Monna (à gauche l'ossuaire des Rosmorduc).

Fontaine Saint-Monna.

Statue de saint Monna, kersanton polychrome.

Vue intérieure de l'église paroissiale.

Vitrail du bas-côté sud.

Clocheton au-dessus du chœur.

Les visages dans le clocher.

Mater dolorosa, statue en kersanton polychrome, détail.

Église de Logonna et l'ossuaire de Rosmorduc.

Église et ossuaire de Rosmorduc vus de le rue de l'Église.

Clocher et ossuaire de Rosmorduc, détails.

Ecce homo du cimetière voisin de l'église.

La chapelle Sainte-Marguerite |

Chapelle Sainte-Marguerite.

On la découvre sur la route qui mène à L'Hôpital-Camfrout. Dans son ensemble, elle est de style gothique et possède un élégant clocher Renaissance. Elle comprend une nef de trois travées avec bas-côtés, un transept et un chœur polygonal. Deux clochetons ornent la façade. La forme des fenêtrages et les dates portées sur la porte ouest, 1603, et sur le bénitier nord, 1692, permettent de dater le sanctuaire qui, en 1890, lors d'une restauration, subit une modification architecturale majeure : une chapelle, ainsi qu'une sacristie, sont ajoutées au bâtiment. Le bas-côté sud et le chevet datent de cette période. La transformation du double toit en un seul faîtage, également décidée à cette époque[45], n'a visiblement pas été réalisée, la toiture des bas-côtés se trouvant toujours en discontinuité par rapport à la toiture principale.

Dans l'enclos se trouve un calvaire en pierre de Kersanton dont la croix est datée de 1515. Il est supporté par un fût à pans qui porte la date de 1717. Une Vierge à l'Enfant figure côté est au revers du Christ en croix.

La fontaine[46] date de 1658 et est incluse dans la façade, abrite une statue dédiée à sainte Marguerite, invoquée pour la délivrance des femmes enceintes, l'absorption de l'eau de cette source étant du reste recommandée aux futures mamans pour assurer une bonne lactation. La sainte est représentée accompagnée de son attribut le plus courant, le dragon[47]. Seule la partie gauche de la chevelure est ciselée, l'autre partie n'étant qu'ébauchée ; par ailleurs, la tunique, contrairement au reste de la statue, n'a pas été lissée, ce côté « inachevé » étant en réalité une technique affirmée de mise en valeur du matériau, et partant du sujet, à travers un jeu subtil d'ombre et de lumière propre aux plus grands artistes de l'époque[48].

Sainte Marguerite est fêtée le second dimanche de juillet, lors d'un pardon qui attirait les foules jusqu'aux années 1960 et demeure très populaire de nos jours. La chapelle et le calvaire sont bien identifiables sur deux œuvres d'Eugène Boudin, Église et calvaire de Logonna-Daoulas, crayon et aquarelle, et Pardon en Bretagne, huile sur bois où l'on reconnaît également la fontaine[49].

Détail, clocheton nord.

Vue intérieure.

Statue de Sainte Marguerite dans la chapelle, bois polychrome.

Statue de sainte Marguerite, détail.

Statue de saint Marc, bois polychrome.

La fontaine et la statue dont la chevelure n'est achevée que d'un seul côté.

La chapelle Saint-Jean-Baptiste (XVIIe siècle) |

Chapelle Saint-Jean.

Elle domine la rivière de Daoulas et sert d'amer à la navigation. Elle est surmontée d'un joli clocher ajouré à deux balustrades qui présente la même caractéristique que le clocher de l'église Saint-Monna, huit mascarons en saillie ornant chacune des huit arêtes de la flèche. Une belle fenêtre ogivale flamboyant donne sur le chœur. Le portail d'entrée porte les armes de Rosmorduc. La sacristie est datée de 1656. Elle est fêtée le dimanche le plus proche du 25 juin. Sa fontaine, dans un champ en contrebas, porte la date de 1644 et abrite une statue de Roland Doré. On y accède par le village de Kersinic. Une autre fontaine, dédiée à saint Jean l'Évangéliste et portant la date de 1647, se trouve non loin de là, au bord de l'anse de Penfoul. Elle abrite elle aussi une statue de taille plus modeste également attribuée à Roland Doré.

Fontaine Saint-Jean, Kersinic.

Statue de saint Laurent, kersanton polychrome de Roland Doré.

Statue de Jean le Baptiste par Roland Doré, détail.

Fontaine Saint-Jean l'Évangéliste, Penfoul.

Une chapelle Saint-Armel a probablement existé par le passé, située entre la chapelle de Saint-Jean-Baptiste et la pointe du Château, mais elle était déjà en ruines au Moyen Âge. Des traces en subsistent toutefois dans la toponymie actuelle pour les noms de certaines parcelles comme parc an ilis (le champ de l'église)[50].

Le menhir christianisé de Rungléo (la croix des douze apôtres) |

Le menhir christianisé de Rengléo : le Christ et les Douze Apôtres

Un des plus étranges et tout premier menhir christianisé breton, il est situé au lieu-dit Rungléo près du château de Rosmorduc, sur la route de L'Hôpital-Camfrout.

À l'origine menhir ou borne milliaire, cette pierre de 2,18 m fut christianisée à une date inconnue entre l'époque romane et le XVe siècle.

Elle présente à son sommet une croix et en son intérieur quatre rangs en bas relief divisés en niches.

La niche supérieure abrite le Christ bénissant de la main droite et tenant un globe dans la main gauche. Au-dessous se trouvent trois autres rangs de quatre niches contenant chacune un apôtre, en haut de gauche à droite Pierre, André, Jacques le Majeur fils de Zébédée et Jean, dans la rangée médiane Thomas, Jacques fils d'Alphée, Philippe, Barthélemy et en bas Matthieu, Matthias, Simon et Thadée.

D'autres calvaires représentant les douze apôtres en trois rangs de quatre existent en Irlande dans le comté de Kildare, à l'est de Dublin (la grande croix de Moone[51], la croix nord du site de Castledermot[52] et la face est d'une grande stèle sur le site de Old Kilcullen[53]).

Menhir de Rungléo.

Le menhir de Rungléo, carte postale ancienne.

Autres calvaires |

Outre le menhir de Rungléo et les calvaires de Sainte-Marguerite et du cimetière, de nombreux autres calvaires jalonnent les axes principaux de Logonna (Ruliver, Le Quinquis, Gorre-ar-C'hoat, Prat-an-Dour, Cléménéhy et Pennavern). Au centre-bourg, une modeste croix de mission du XVIe siècle porte la date de 1898, année de sa restauration. Ces croix et calvaires ont été décrits avec précision dans l'ouvrage Atlas des croix et calvaires du Finistère d’Yves-Pascal Castel, publié en 1980 par la Société Archéologique du Finistère[54].

Croix du cimetière.

Calvaire de Sainte-Marguerite.

Croix du Quinquis, détail montrant l'écu aux trois roses.

Calvaire de Ruliver, détail (ange aux cinq plaies).

Croix de Prat-an-Dour, Christ et pietà sur chapiteau-console.

Croix de Pennavern.

Croix de Cléménéhy, Christ de l'atelier Roland Doré.

Croix de Gorre-ar-C'hoat.

Le château de Rosmorduc |

Château de Rosmorduc, côté ouest.

Le château de Rosmorduc se trouve sur la rive nord du Camfrout, au fond d'une petite anse. Le portail d'entrée, date de 1644 et est défendu par des meurtrières. Il porte les armes de la famille de Rosmorduc, d'argent à trois roses de gueules, boutonnée d'or[55]

Le château pourrait avoir succédé, comme presque tous les chefs-lieux d'importants fiefs bretons, à un site fortifié ceint de retranchements, car on retrouve, en bordure de l'enclos des jardins, une levée de terre et le fossé encore bien marqué dont l'ensemble constituait une motte féodale.

Le site de Rosmorduc est connu dès le XIe siècle par la charte XXIX du cartulaire de Landévennec intitulée De Plebe Ermeliac.

En 1608, Alain Le Gentil, seigneur de Coëtninon, en Plomodiern (qui appartenait à une famille de noblesse d'ancienne extraction qui remonte sa filiation à Yvon Le Gentil, écuyer, vivant en 1480, arrière petit-fils de Jean Le Gentil, écuyer, figurant à une montre de la noblesse de Bretagne en 1371)[56] épousa Anne de Rosmorduc, fille de Michel seigneur de Rosmorduc et d'Isabeau le jeune, héritière de sa famille, qui lui apporta la seigneurie et le château de Rosmorduc. En 1648, leur fils, Jacques Le Gentil, seigneur de Rosmorduc, fit reconstruire le double portail de l'entrée. À la Révolution, le château est la propriété de Louis Le Gentil de Rosmorduc, adjudant-général de l'armée royale, qui figure parmi les officiers généraux et chefs chouans et vendéens qui signèrent le 18 décembre 1799 la paix de Pouancé, prélude à la proclamation du Premier consul Bonaparte relative à la pacification de l'Ouest. Vendu par la Nation de 1793 à 1798, le domaine a été racheté, au siècle suivant, par Georges Le Gentil de Rosmorduc, archiviste-paléographe, lauréat de l'École des chartes, qui entreprit la restauration du château avec l'aide de l'architecte rennais Henri Mellet. Le château de Rosmorduc est inscrit au titre des monuments historiques. La famille Le Gentil de Rosmorduc est toujours propriétaire du château.

Statue en kersanton de Jehan le Gentil (la Chasse de saint Hubert)

Le château au bord du Camfrout.

Cour intérieure du château de Rosmorduc

Façade sud du château de Rosmorduc

Le manoir du bourg (XVe siècle) |

Manoir du bourg.

Solide construction parementée en pierres de Logonna, le manoir est cité dans des écrits de 1453 comme faisant partie du fief de Douar Leon possédé conjointement par les seigneurs de Rosmorduc et les vicomtes du Faou.

En 1630 il était la propriété de Michel Le Gentil, seigneur de Kergongant en Landéda, qui remanie le bâtiment en 1639. Une lucarne située à l'ouest fait mention de cette date.

Ancienne dépendance du château de Rosmorduc, le manoir du Bourg comporte deux portes romanes, un étage, des combles à mansardes surmontées de frontons décorés et de trois cheminées.

Du côté du jardin, une petite tour malheureusement disparue, contenait une vis de pierre.

Le moulin à mer |

Étang de Moulin-Mer.

Situé en bordure nord de la rivière du Camfrout, le moulin à mer est judicieusement établi à l’entrée d’une grande anse transformée en étang par la construction d’une digue d’environ cent mètres de long, surmontée d’une chaussée. En période de vives eaux, la marée est canalisée par une entrée aménagée en pierres de taille le long du pignon sud de la bâtisse, l’eau étant retenue dans l’étang par une lourde porte de bois à deux battants qui se referme au début de la descendante. Une solide passerelle permet la circulation d’attelages, puis de véhicules au-dessus de cette entrée. Pour que la mer arrive au niveau du seuil, le coefficient de marée doit être d'environ 60, l'étang se trouvant donc à sec en période de mortes-eaux. Il accueille alors, particulièrement en hiver, de nombreux oiseaux de mer et de rivage aisément observables (hérons cendrés, aigrettes, canards de différentes espèces, limicoles, etc.).

Le moulin, dont l’existence est attestée dès le début du XVIe siècle, connaîtra plusieurs transformations (moulin banal, second moulin en 1711, usine à trois tournants en 1783, puis à six tournants vers 1802) avant de se présenter sous sa forme actuelle après reconstruction en 1852-1853[57]. Propriété de la famille de Rosmorduc jusqu’à la Révolution, il sera vendu comme bien national au Brestois Joseph Richard et connaîtra par la suite de nombreux propriétaires successifs.

Après sa reconstruction, le moulin, qui emploie une vingtaine de personnes (maître meunier, apprentis meuniers, ouvriers, forgeron, journaliers, charretier, marins), dispose d’une turbine hydropneumatique de soixante chevaux activant onze paires de meules montées à l’anglaise. En 1884, la production annuelle déclarée est de 1 500 tonnes de farine blutée. Le transport se fait par la route, mais aussi par la mer à bord de deux sloops, dont Les Trois Cousines, qui figurent à l’inventaire des biens. À la fin du XIXe siècle, sous la houlette de gestionnaires avisés, le moulin à mer de Logonna devient l’une des plus importantes minoteries de la région. Cette prospérité prendra brusquement fin en 1884, à la suite de la faillite retentissante du dernier minotier propriétaire.

La deuxième moitié du XIXe siècle est une période d’intense activité sur le site de Moulin-Mer. Outre une carrière toute proche à l’emplacement actuel du centre nautique, il y a là un poste de douane (« la maison rose »), l’antenne d’une briqueterie, un petit chantier naval et un hangar-magasin où se négocient en particulier les coquilles Saint-Jacques destinées à la conserverie. Le port abrite quelque 80 bateaux. Cependant, ce n’est qu’en 1925 qu’une cale d’accostage sera construite.

Vendu en 1885, le moulin ne sera plus exploité en tant que tel. En 1939, la grande bâtisse est transformée par l’État afin d’accueillir des réfugiés, mais le site est réquisitionné par l’armée allemande qui y installe des baraquements abritant un hôpital pour les officiers allemands. Une histoire racontée dans la commune affirme que lors du raid aérien qui détruisit entre autres le château de Trévarez, un pilote aurait volontairement raté sa cible, le Moulin-mer, car il était originaire de la région[50]. De mars à septembre 1945 les bâtiments de Moulin-Mer sont utilisés pour l'instruction des élèves Officiers de Réserve de la Marine (précédemment cette instruction était donnée au Maroc à Casablanca)[58]. Après la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment sert momentanément d'école pour les officiers mariniers avant que cette école ne soit transférée à Lanvéoc), puis en 1949, c’est une école d’officiers de réserve qui occupe les lieux ; la mécanique est alors définitivement démontée. En 1966 est créé un café-dancing auquel s'adjoint un restaurant en 1977. Revendu en 2002 à une société immobilière parisienne, le moulin est laissé à l’abandon. L'installation de nouvelles portes en 2005 permet à l'étang de rester en eau en période de grandes marées.

En janvier 2009, à la suite d'actes de vandalisme, les ouvertures en partie basse du bâtiment principal sont murées à l'aide de parpaings.

Le port de Moulin Mer et le moulin, circa 1900.

"La belle avenue de Moulin Mer" et le moulin, circa 1900.

Le manoir de Moulin Mer |

Le manoir de Moulin Mer.

À quelques pas du port de Moulin Mer se trouve le domaine de Moulin Mer et son manoir. Une partie de la propriété a été construite vers la fin du XIXe siècle. Le reste -datant du XXe- a été érigé par Frédéric et Marie-Jeanne Madec, conseiller général du Finistère et maire du village pendant plus de vingt ans.

La famille Madec exerçait de nombreuses activités : carrières (carrières de pierres de Logonna au Roz, carrières de granite à Perros Guirec), conserverie (conserverie Madec à Logonna-Daoulas et Daoulas), pêche avec des coquilliers (coquilles Saint-Jacques), forge, fermage, bois…

Une conserverie de Saint-Jacques fut construite non loin du manoir. Elle est aujourd’hui détruite et seuls quelques pieds de piliers témoignent de son existence. Grâce au microclimat de la presqu'ile, le parc de la propriété est particulièrement riche en plantes exotiques : nombreux palmiers de diverses variétés, magnolia géant, oliviers, jasmins, eucalyptus, agave, aloe verra… La propriété a été transformée en maison d'hôtes de charme.

Domaine de Moulin Mer et le manoir circa 1920.

Le manoir de Moulin Mer circa 1920.

Ancienne affiche publicitaire de la conserverie Madec circa 1920.

Personnalités liées à la commune |

Louis Broudin (1922-1940), résistant français, Compagnon de la Libération, est né dans la commune.

Croyance populaire traditionnelle |

Le Trou des revenants : Près du bourg de Logonna se trouve un trou où on retirait jadis du sable et où les paysans croyaient apercevoir souvent les fantômes de leurs parents morts. La femme Derrien, qui habite dans le voisinage de ce trou et qui est veuve, vit vers 1895 son mari surgir de ce trou. Il vint jusque chez elle l'accabler de reproches et de malédictions. Un certain nombre de gens du pays ont également reconnu le fantôme. Sur les instances de la femme, le recteur prit son étole, allant jusqu'au Trou des revenants et, pour que la famille vécut en paix, emmena l'âme du bonhomme au Binde (on prononce Bindi dans le pays)[59].

Notes et références |

Notes |

Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2018, millésimée 2015, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2017, date de référence statistique : 1er janvier 2015.

Références |

Cette route a été par la suite dénommée route nationale 165, avant d'être déclassée en départementale lors de la mise en service de l'actuelle voie expresse route nationale 165 qui relie Brest à Quimper et Nantes

Benjamin Girard, La Bretagne maritime, C. Thèse, Rochefort, 1889, consultable sur Gallica

J. Leroy, L'Ouest-Éclair no 8339 du 15 août 1924, consultable sur Gallica

Site de Serge Suanez, enseignant chercheur à l'UBO Impact de l’anthropisation sur l’évolution morpho-sédimentaire d’un système littoral de flèches en chicane : le sillon de Mengleuz à Logonna-Daoulas en rade de Brest (Finistère). Pierre Stéphan, Serge Suanez, Bernard Fichaut, 2005

Nature 2000

Le terme village en Finistère est utilisé en lieu et place de celui de hameau. La commune (ou paroisse) comprend son bourg et ses villages.

A. Jarno, De quelques points intéressants de nos côtes, Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1928, consultable sur Gallica

Andrée Le Gall-Sanquer, Jean-Luc Richard, Marie-Louise Richard, "L'or bleu (An aour glaz) : le lin au pays de Landerneau-Daoulas", Association Dourdon, Cloître Imprimeurs, 2005, [ (ISBN 2-9505493-1-4)]

Ce promontoire est situé au sud de l'anse du Roz en Logonna-Daoulas

Mémorial de l'abbaye Saint-Guénolé de Landennec, 1653 (traduit du latin)

"Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages, série 1, tome 5, sur Gallica

Henry Merlin, Le Bon plaisir de MM. les fonctionnaires, A. Le Chevalier, Paris, 1869, consultable sur Gallica

Journal Le Gaulois no 10632 du 23 novembre 1906, consultable sur Gallica

Journal L'Humanité no 6513 du 23 janvier 1922, consultable sur Gallica

MemorialGenWeb.org - Logonna-Daoulas : monument aux morts

Journal La Croix no 12212 du 9 janvier 1923, consultable sur Gallica

Les Amis de Saint Mathieu

Kersanton Penn ar Bed

Louis Chauris, Mise en œuvre de quelques microgranites du centre Finistère dans les constructions, Société géologique et minéralogique de Bretagne, "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", 2010, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9687436n/f55.image.r=Irvillac

Mairie de Logonna-Daoulas

Olivier Levasseur, Histoire de l'huître en Bretagne, éditions Skol Vreiz, 2006.

Journal Libération du 04-08-2008, Tristan Renaud, Ifremer.

Journal Officiel de l'Union européenne 26.03.2011 : Décision de la commission du 24 mars 2011 modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne l’approbation des mesures nationales visant à prévenir l’introduction de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans certaines régions d’Irlande et du Royaume-Uni

Le ProGig sur le site du LEMAR

Le Télégramme Brest Métropole du jeudi 13 novembre 2008, pages 11, 12 et 13.

Site des anciens de Moulin-Mer

Site consacré à Claude Petton, architecte

Centre nautique de Moulin-Mer

École Jacques Kerhoas à Brest

Le Chasse-Marée Revue Le Chasse-Marée

Revue Le Chasse-Marée no 24 de juillet 2006, pages 2, 3 et 4 (les clichés, non légendés, ont été réalisés lors des fêtes de Pors-Beac'h 1982 et 1984).

Société Grand Large de Jakez Kerhoas et Anne Burlat

Site internet des Usagers de Kernisi

L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee.

Calendrier départemental des recensements, sur le site de l'Insee

Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.

Sources INSEE

Sources INSEE

source INSEE. Enquête annuelle de recensement 2007. RP99 - Exploitations principales.

« Décès de l’ancien maire, François-René Jourdrouin », Le Télégramme, 8 octobre 2018(lire en ligne)

Architecture Beaumanoir

Yves-Pascal Castel, Églises et chapelles en Cornouaille, Y. Salmon, Loudéac, 1991, page 22.

Diocèse de Quimper et de Léon, Nouveau Répertoire des Églises et Chapelles, René Couffon et Alfred Le Bars, 1988, p. 195.

Notice no 10960000016, base Joconde, ministère français de la Culture Trois des quatre fontaines logonnaises, dessinées vers 1970 par Yvonne Jean-Halfen, sont exposées à Dinan, à la maison d'artiste de la Grande Vigne.

Chemins de Bretagne Article de Y.-P. Castel, Sainte Marguerite en Finistère.

[PDF] Hermine, la Bretagne en références Y.-P. Castel, article paru dans Les Cahiers de l'Iroise no 106, 1980.

Denise Delouche, Eugène Boudin et la Bretagne, Palantines (2000), page 88.

Voyage en Bretagne

Megalithic Ireland - Irish High Crosses - Moone

Megalithic Ireland - Irish High Crosses - Casteldermot

Megalithic Ireland - Irish High Crosses - Kilcullen

Croix et calvaires du Finistère Descriptif des croix et calvaires de Logonna. Erratum : le croquis en regard de l'item 1238 correspond à la description 1237 (croix de Ruliver) ; la croix de Pennavern (et non Penanvern) est décrite, mais pas représentée.

https://books.google.fr/books?id=K2syAAAAMAAJ&q=%22famille+de+rosmorduc%22&dq=%22famille+de+rosmorduc%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi-jpbesdbRAhXrsVQKHSHCBGsQ6AEIGzAA Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Volume 131, 2002, page 598.

Henri Jougla de Morenas, Grand Armorial de France, tome IV, page 137.

Des moulins et des hommes dans la région du Faou, 2e partie, étude réalisée et publiée en 2008 par l'association Les Amis du Faou.

Il y a là près de 110 jeunes, anciens admissibles à l'École Navale, élèves des grandes écoles et, arrivés plus tard, élèves officiers de la Marine Marchande (cf. association Logonna Marine 45 constituée par Henri. A. Carpentier, ingénieur civil des Mines). D'autre part on peut consulter au Service Historique de la Défense, au Château de Vincennes un dossier déposé par le CC Silvio Trevisan (cote : 2009 PA 60-84) comprenant diverses photos et le reportage fait sur cette école paru dans une revue hebdomadaire, des indications sur les matières étudiées, etc.

Revue des traditions populaires, mars 1903, consultable sur Gallica

Liens externes |

.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}

- Site officiel de la commune

- Recensement INSEE

Notices d'autorité : Bibliothèque nationale de France (données)

Voir aussi |

- Portail des communes de France

- Portail du Finistère

- Portail de Brest et de sa région