Île Barbe

| Île Barbe.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||||

Église romane Notre-Dame. | |||||

| Géographie | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Localisation | Saône | ||||

| Coordonnées | 45° 47′ 50″ N, 4° 49′ 54″ E | ||||

| Point culminant | 171 m | ||||

| Géologie | Île fluviale | ||||

| Administration | |||||

Région | Rhône-Alpes | ||||

Département | Rhône | ||||

Ville | Lyon | ||||

| Autres informations | |||||

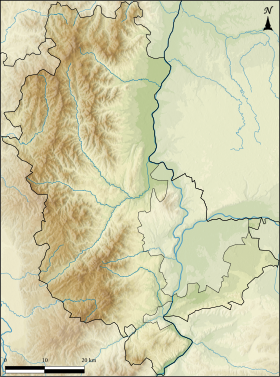

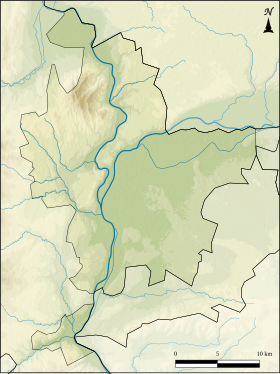

| Géolocalisation sur la carte : Rhône

Géolocalisation sur la carte : métropole de Lyon

Géolocalisation sur la carte : Caluire-et-Cuire

Géolocalisation sur la carte : Lyon

| |||||

modifier | |||||

L'Île Barbe est une île située au milieu de la Saône, dans le 9e arrondissement de Lyon, dans le quartier de Saint-Rambert-l'Île-Barbe (ancienne commune annexée en 1963). Son nom provient du latin insula barbara, « l'île sauvage », témoignant de ce qu'elle ne fut que tardivement occupée (deux siècles après les bords de Saône au pied de la colline de Fourvière).

Sommaire

1 Géographie

2 Histoire

2.1 Le premier pont

3 L'île aujourd'hui

4 Accessibilité

5 Notes et références

6 Voir aussi

6.1 Bibliographie

6.2 Liens externes

Géographie |

Histoire |

Sur ce petit coin de terre de 1200 pas de longueur sur 300 de largeur, semblent s'être résumées toutes les splendeurs et toutes les tribulations de l'Eglise catholique de France. On s'appuie sur son nom même, insula barbara, pour établir l'authenticité de ses plus antiques légendes. C'était, dit-on, un petit désert couvert de bois touffus servant de retraite aux druides qui, chaque année, en sortaient aux fêtes solennelles pour aller chercher le gui sacré sur les chênes des forêts du Dauphiné[1].

Le premier défrichement de l'île Barbe remonte à l'empereur Septime-Sévère. Vers l'an 240 de notre ère, sous l'épiscopat de saint Just et de saint Irénée, à la suite des massacres qui décimèrent la population chrétienne, deux fidèles, Etienne et Perregrin, vinrent se réfugier dans l'île pour échapper aux persécutions. Leur vertu et leur piété émurent le cœur d'un seigneur du voisinage nommé Longinus, qui, quelques années après, lorsque la paix fut rendue aux chrétiens, construisit une cellule et une chapelle en l'honneur des apôtres en y établissant un abbé nommé Dorothée[2]. Tels furent les premiers fondements de ce monastère qui devint bientôt puissant et fameux.

Une abbaye est fondée sur l'île au Ve siècle. Il s'agit du premier établissement monastique de la région lyonnaise et l'un des plus anciens de la Gaule. En l'an 440, sous l'abbé saint Eucher, on confie aux moines de l'¨île Barbe le soin de visiter le diocèse et d'administrer ses affaires religieuses en l'absence des évêques de Lyon. Charlemagne plus tard intima à Bénédictus qui était abbé dans l'abbaye de Saint Maurice en Chablais de s'installer dans l'abbaye de l'île Barbe et, en prince studieux, dota l'abbaye d'une bibliothèque avec les livres qu'il envoya[2].

Le monastère, pillé à plusieurs reprises (en 676, en 725 par les Sarrazins, en 937 par les Hongrois[3]), adopte la règle de saint Benoît au IXe siècle et gagne progressivement en richesse.

En 816, Louis le Pieux accorde au monastère:

- le droit de disposer en tout temps de trois navires sur la Saône, le Rhône et le Doubs exempts de taxes de péages[4];

- un décret d’immunité et de protection au monastère[5] confirmé par Charles de Provence en 861[6].

Au début du XVIe siècle, l'abbaye passe sous le régime de la commende au bénéfice de la maison d'Albon.

En 1549, elle est sécularisée et les moines deviennent des chanoines (collégiale).

En 1562, elle est dévastée et incendiée par les troupes protestantes du baron des Adrets.

Le chapitre des chanoines est finalement supprimé en 1741, et on installe à la place un établissement pour les prêtres âgés ou infirmes, qui est supprimé à son tour en 1783. À la Révolution, tout est vendu et dispersé.

Diplôme de Charles de Provence qui confirme les privilèges de l'abbaye, 861, archives du Rhône

Porte Sainte-Anne illustrée par Joannès Drevet (1854–1940).

L'Île Barbe au début du XIXe siècle.

Antoine Duclaux, Halte des artistes lyonnais à l'Île Barbe, 1824, musée des beaux-arts de Lyon.

L'Île Barbe à Lyon aujourd'hui.

Le premier pont |

Au XVIIe siècle, ou en 1734, l'architecte Cotton construit un pont de bois qui permet d'arriver à l'ile Barbe[3]. En 1827, un pont suspendu le remplace (c'est le plus ancien de Lyon encore en service), enjambant l'île au niveau de sa pointe sud et permettant de la relier aux villages de Saint-Rambert (actuellement Lyon 9e) en rive droite, et de Caluire-et-Cuire en rive gauche de la Saône. Il est suivi en aval par le Pont Schuman et la Passerelle Masaryk. Pour plus d'informations sur ce pont suspendu on peut consulter la page consacrée aux Ponts de Lyon. Dans les années 1870-1880, trois clubs d'aviron réputés s'y sont installés : L'Aviron Club de Lyon-Caluire, l'Aviron Union Nautique de Lyon (6e club français) et le Cercle de l'Aviron de Lyon (5e club français).

L'île aujourd'hui |

Au XXIe siècle, de l'abbaye ne subsiste que l'église romane Notre-Dame. Seule la partie nord de l'île peut être visitée (environ la moitié) qui comprend des demeures privées anciennes et quelques vestiges des bâtiments religieux. S'y trouve également un restaurant gastronomique, de la chaîne Relais & Châteaux, l'« Auberge de l'Île ». Subsiste également : quelques restes près d'un logis reconstruit vers 1840 du château de Saint-Rambert-l'Ile-Barbe ou château du Fresnes, ainsi que du château du Chastelard du XVe siècle, reconstruit au XVIe siècle.

Lieu d'habitat de quelques personnes, huppé et privilégié, l'île est située à 10 minutes de bus de la gare de Vaise (lignes de bus TCL 31 et 43 côté Lyon-Saint-Rambert), et environ 15 minutes de la place Bellecour (ligne de bus TCL 40 côté Caluire).

L'Île est composée d'une partie publique (des terrains de terre battue pour jouer à la pétanque, un grand terrain de pelouse, un ensemble de jeux pour enfants) et d'une partie privée comportant deux chemins (l'impasse Saint-Loup longeant l'Auberge et le chemin du Bas-Port menant à la Saône). Ces deux chemins ne se rejoignent pas, l'impasse Saint-Loup se terminant sur une cour privée fermée par un portail.

Pont de l'île Barbe.

Vestige de l'église Saint-Loup.

Accessibilité |

- Lignes de bus

- Stations Vélo'v : Île Barbe

Notes et références |

V.-A. MALTE-BRUN, « Histoire du Rhône », La France Illustrée, vers 1880, p. 41 3Oe série

Guillaume Paradin de Cuyfeaulx, doyen de Beaujeu, Mémoires de l'Histoire de Lyon, Lyon, Bonaventure Nugo, 1604, p. Chap CVI De l'Abbaye de l'Isle-Barbe

Lyon Historique - L'île Barbe

Louis le Pieux accorde à l’abbaye de l’Ile-Barbe la faculté de disposer en tout temps de trois navires (816). Proposition de traduction par le musée du diocèse de Lyon Lire en ligne

Décret d'immunité de Louis le Pieux en faveur de l’abbaye de l’Ile-Barbe (816). Proposition de traduction par le musée du diocèse de Lyon Lire en ligne.

Le roi Charles à l’abbaye de l’Ile-Barbe (861): c'est le plus ancien document conservé aux Archives départementales du Rhône. Proposition de traduction par le musée du diocèse de Lyon Lire en ligne

Voir aussi |

.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}

Bibliographie |

Claude Le Laboureur, Les masures de l'abbaye royale de l'isle Barbe lez Lyon, Lyon, 1665 disponible sur Google Livres, rééd.par M.-C. et G. Guigue, Lyon, 1887-1895.

Bésian Arroy, Brève et dévote histoire de l'abbaye de l'Isle Barbe, Lyon, 1668.- L. Niepce, L'île-Barbe. son ancienne abbaye et le bourg de Saint-Rambert, Lyon, 1890

- M.M. Bouquet, L'abbaye de l'Ile-Barbe, des origines à la sécularisation, dans Positions de thèses de l'École des Chartes, Paris, 1938, p. 13-21

- J. Picot, La seigneurie de l'abbaye de l'Ile-Barbe, Lyon, 1953

- J. Picot, Ile-Barbe, DHGE, XXV, 1995, c. 811-817

- J.-F. Reynaud, Le monastère de l'Ile-Barbe et le bourd de Saint-Rambert dans Saint-Rambert, un culte régional depuis l'époque mérovingienne. Histoire et archéologie., Paris, 1995, p. 49-60

- Michel Rubellin, Église et société chrétienne d'Agobard à Valdès, PUL, 2003, Lyon, p. 265-275.

Robert Favreau, Un tympan roman à l'Île-Barbe près de Lyon, dans le Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2005, Vol. 149, no 3, p. 1007-1025

Mémoire de pierres : Abbaye de l'Ile-Barbe, Lyon, 1995, Musée historique de Lyon, catalogue d'exposition Septembre 1995 - Janvier 1996, (ISBN 2-901307-07-8).

Liens externes |

- Historique de l'île Barbe jusqu'à nos jours

- les dimanches de l'île Barbe, festival estival de musique

- Portail de la métropole de Lyon

- Portail du monde insulaire

- Portail du Rhône