Renaissance

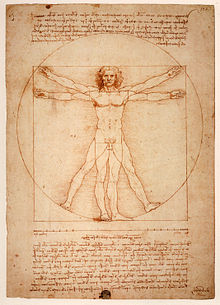

L’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci est pour beaucoup le symbole de l'évolution de la civilisation occidentale durant la Renaissance artistique.

Cornelis Aerentsz van der Dussen de Jan van Scorel, (vers 1535) peinture sur bois, Weiss Gallery, Londres.

Dessin de cerveau dans le De humani corporis fabrica de André Vésale.

La Renaissance est une période de l'époque moderne associée à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité, qui a pour point de départ la Renaissance italienne. En effet, la Renaissance naquit à Florence (en Italie) grâce aux artistes qui pouvaient y exprimer librement leur art : une Pré-Renaissance se produisit dans plusieurs villes d'Italie dès les XIIIe et XIVe siècles (Duecento et Trecento), se propagea au XVe siècle dans la plus grande partie de l'Italie, en Espagne, dans certaines enclaves d'Europe du Nord et d'Allemagne, sous la forme de ce que l'on appelle la Première Renaissance (Quattrocento), puis gagna l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle (Cinquecento). On parle de Renaissance artistique au sens où les œuvres de cette époque ne s'inspirent plus du Moyen Âge mais de l'art gréco-romain.

La Renaissance s'accompagna d'un ensemble de réformes religieuses.

Selon l'historien René Rémond, une « Renaissance » se caractérise par :

- l'apparition de nouveaux modes de diffusion de l'information,

- la lecture scientifique des textes fondamentaux,

- la remise à l'honneur de la culture antique (littérature, arts, techniques),

- le renouveau des échanges commerciaux,

- les changements de représentation du monde.

Sommaire

1 Historiographie

1.1 Apparition de la notion de Renaissance

1.2 Délimitation temporelle

1.3 Grandes périodes de la Renaissance

2 Extension géographique

2.1 Au XIVe siècle

2.2 Au XVe siècle

2.3 Au XVIe siècle

3 De nouvelles identités

3.1 Naissance d'une identité européenne

3.2 Officialisation et normalisation des langues populaires

3.3 Imitation de l'Antiquité

3.4 Diffusion de l'information par l'imprimerie

3.5 Aspects religieux

3.5.1 Diffusion de la Bible en langues vernaculaires

3.5.2 Réforme protestante et contre-réforme

3.5.3 Judaïsme

4 Grandes découvertes

4.1 Représentation géographique

4.2 Techniques de navigation et cartographie

4.3 Exploration maritime

4.4 Conséquences économiques

5 Art

5.1 Architecture

5.2 Littérature

5.2.1 Poésie

5.3 Peinture

5.4 Musique

5.5 Habillement

5.6 Céramique

6 Changements militaires et politiques

6.1 Innovations militaires

6.2 Droit

7 Histoire économique de la Renaissance

8 Références

9 Voir aussi

9.1 Bibliographie

9.2 Articles connexes

9.3 Liens externes

Historiographie |

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2016). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |

La découpe historique de cette époque charnière entre l'époque médiévale et l'époque moderne est sujette à un débat interprétatif entre historiens de l'art. La notion de Renaissance découle d'une perception de l'Histoire visant à lui donner un sens, ce qui correspond au régime de pensée de l'idéalisme allemand du XIXe siècle, notamment au travers des concepts de Hegel. Cette manière de percevoir l'Histoire étant elle-même controversée. Certains historiens considèrent de plus que l'usage traditionnel de la période Renaissance dans l'historiographie française est un chrononyme commode mais discutable pour marquer une rupture entre l'Âge sombre médiéval et l'époque moderne. Ils préfèrent utiliser, selon la thèse de continuité (en) postulant un passage graduel entre ces périodes, l'appellation plus neutre d'« early modern » (pour « Early modern Europe », littéralement époque moderne européenne), de « première modernité » ou « seuil de la modernité »[1]. Les historiens italiens parlent quant à eux de Trecento, Quattrocento et Cinquecento.

D'autres périodes de l'histoire sont également désignées par ce terme : la Renaissance carolingienne (les lettrés de cette époque parlaient de renovatio), la Renaissance ottono-clunisienne (920-1000), la Renaissance du XIIe siècle.

Apparition de la notion de Renaissance |

Selon l'historien Jean Delumeau, le mot Renaissance nous est venu d'Italie et concernait le domaine des arts. Le peintre, architecte, et historien de l'art italien Giorgio Vasari a employé le terme « Rinascita » en 1568 dans Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori[2]. Les Italiens disent aujourd'hui Rinascimento. Le sens du mot Renaissance s'est progressivement élargi.

Le terme de « Renaissance » en tant qu'époque et non plus pour désigner un renouveau des lettres et des arts, a été utilisé pour la première fois en 1840 par Jean-Jacques Ampère dans son Histoire littéraire de la France avant le XIIe siècle[3] puis par Jules Michelet en 1855 dans son volume consacré au XVIe siècle La Renaissance dans le cadre de son Histoire de France. Ce terme a été repris en 1860 par l'historien de l'art suisse Jacob Burckhardt (1818-1897) dans son livre Culture de la Renaissance en Italie[4].

Dans son cours au Collège de France en 1942-1943, l'historien français Lucien Febvre montre que Jules Michelet a utilisé ce terme pour des raisons personnelles[5]. En effet, Jules Michelet, travaillant sur le roi Louis XI alors qu'il était attristé par la perte de son épouse et contrarié par l'évolution politique conservatrice de la Monarchie de Juillet, eut un besoin profond de nouveauté, de renouvellement. Or sa conception de l'histoire était telle qu'il identifiait ce qu'il vivait et ce qu'il ressentait du passé ; il a donc imaginé une Renaissance après le règne de Louis XI, par l'intermédiaire des guerres d'Italie.

Ce point de vue original a été présenté par Thomas Lepeltier dans un article de la Revue des Livres en 2000[6]. Il est cependant contesté par de nombreux historiens qui voient des aspects de césure entre le Moyen Âge et la Renaissance. Ce qui est certain, c'est que la rupture entre Moyen Âge et Renaissance est moins radicale que ce qu'on ne le disait jadis.

Délimitation temporelle |

Selon certains auteurs, cette période peut être plus ou moins longue :

Ainsi, selon les auteurs, la Renaissance commence :

- avec Pétrarque (1304-1374) ;

- en 1415, avec la première implantation portugaise en Afrique du Nord ;

- dans les années 1450 avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg ;

- en 1453 : chute de Constantinople (date retenue d'un point de vue académique français pour marquer la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance) ;

- en 1492 : prise de Grenade qui marque la fin de la Reconquista Espagnole (2 janvier 1492) alors que Ferdinand II d'Aragon et Isabelle Ire de Castille éliminent le dernier royaume musulman de la péninsule espagnole, puis découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.

et finit avec la mort de :

Charles Quint (1558) ;

Giordano Bruno (1600) ;

Henri IV (1610) — date retenue d'un point de vue français — ;

Shakespeare (1616) ;

Galilée (son abjuration en 1633 ou sa mort en 1642).

D'autres auteurs enfin vont jusqu'à mettre en doute la pertinence d'une définition temporelle. Au sujet de ce débat, voir par exemple Paul Oskar Kristeller (1905-1999)[7].

Grandes périodes de la Renaissance |

Il y a eu plusieurs grandes périodes de la Renaissance. Il est d’usage d’appeler les siècles de la Renaissance en Italie par le vocable « n »-cento, où « n » désigne le chiffre du siècle :

- n = 3 : années 1301 à 1400, c’est le Trecento = XIVe siècle (quatorzième),

- n = 4 : années 1401 à 1500, c’est le Quattrocento = XVe siècle (quinzième),

- n = 5 : années 1501 à 1600, c’est le Cinquecento = XVIe siècle (seizième).

Attention au décalage des appellations entre l’italien (formées sur « n ») et le français (formées sur « n+1 »).

Extension géographique |

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2016). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |

Au XIVe siècle |

Au XIVe siècle, les prémices de la Renaissance se produisirent surtout en Italie :

- À Avignon, le pape Clément VI fait appel, pour décorer le palais des Papes, à une équipe de peintres dirigée par Matteo Giovanetti.

- Dans la cathédrale de Pise, une chaire est sculptée par Nicola Pisano dans un style qui n'est plus celui du Moyen Âge, mais qui reprend l'esthétique grecque de l'Antiquité,

- Venise est depuis longtemps en contact avec l'Orient, par voie maritime ; c'est la première puissance maritime d'Europe,

Des foyers de Renaissance importants sont les zones en contact avec les autres civilisations, notamment la civilisation islamique : Sicile et Espagne. Ces zones de contact existent en réalité depuis plusieurs siècles : l'Andalousie (royaume de Séville) depuis l'an mil, la Sicile depuis le XIIe siècle (Palerme).

L'Italie commence ainsi à importer les sciences et techniques islamiques dans les domaines de l'algèbre, de l'astronomie, de la médecine, de l'alchimie, de la géographie, bien que l'essentiel de l'influence culturelle et philosophique ait été récupérée depuis la chute de l'Empire byzantin qui provoque l'afflux de savants byzantins dans la péninsule italienne.

Un grand nombre de « découvertes » faites pendant la Renaissance et jusqu'aux Lumières, proviennent en réalité du savoir transmis par les musulmans depuis la Grèce, l'Inde et Babylone. Beaucoup de mots de la langue française attestent de cette influence : « algèbre » (de l'arabe al-jabra), « algorithme » (du nom du mathématicien Al-Khwârizmî), « alchimie » (de l'arabe al-kemia), etc. Les pays arabes possèdent en effet une avance très importante sur l'Europe dans ces domaines. Les échanges avec l'Extrême-Orient, déjà commencés avec la route de la soie, s'intensifient par voie de terre à la suite du voyage de Marco Polo.

Au XVe siècle |

Carte de l'Italie en 1494.

Au XVe siècle, la Renaissance se poursuit en Italie sous le nom de Première Renaissance ou Quattrocento.

Elle s'intensifie en Grèce, elle s'étend aussi aux Flandres, à l'Angleterre, à la Bourgogne, à l'Alsace, à certaines régions d'Allemagne, à la Baltique (Hanse), et surtout à Lyon, qui renait à cette époque.

En France, le Royaume est encore empêtré dans la guerre de Cent Ans, qui se termina en 1453-1477. La région de Bourges est restée un foyer culturel (Jean de Berry au siècle précédent et Jacques Cœur durant ce siècle, grâce notamment à son palais déjà de style Renaissance). Il faudra les efforts de Charles VII et surtout de Louis XI pour remettre de l'ordre dans le Royaume.

Louis XII commence à importer la Renaissance italienne en France, avec la construction du château de Meillant dans le Berry (actuel département du Cher) dans un style Renaissance.

Au XVIe siècle |

Au XVIe siècle, le Portugal continue les explorations (Cabral). Les autres grands navigateurs Christophe Colomb, Amerigo Vespucci (voir paragraphe et article détaillé grandes découvertes…) permettent aux puissances ibériques (Portugal et Espagne) d'étendre leur puissance et de chercher de nouvelles voies maritimes pour les épices, la principale route des épices exploitée par les Ottomans étant coupée depuis la chute de Constantinople.

L'Espagne semble ainsi devenir la première puissance européenne grâce à la richesse de ses colonies et à l'exploitation des mines d'argent, qui autorisent une augmentation de la masse monétaire.

Charles Quint est le souverain le plus puissant d'Europe, étend son influence dans l'ensemble de l'Europe, ce qui n'est pas sans créer une rivalité avec François Ier.

La renaissance italienne se poursuit également dans le Cinquecento.

En France, à partir de Louis XII et de François Ier (à partir du début de son règne en 1515, correspondant à la bataille de Marignan), les guerres d'Italie font connaître la Renaissance italienne en France, avec un siècle de retard. Léonard de Vinci apporte en France le savoir-faire des artistes de la Renaissance italienne.

L'Espagne gardera sa puissance jusqu'au traité des Pyrénées (1659).

De nouvelles identités |

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2016). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |

Naissance d'une identité européenne |

Les lettrés du Moyen Âge avaient conscience qu'ils vivaient sur un continent appelé Europe par les géographes, pour le distinguer de l'Asie et de l'Afrique. En revanche, la grande masse des habitants de l'Europe n'avaient jamais entendu ce terme : ils lisaient difficilement et « le clergé leur parlait comme à des chrétiens appartenant au continent choisi par la Divine providence pour être le foyer de la vraie foi ». En somme, les Européens n'avaient pas pleinement conscience de leur identité culturelle. La conscience de cette identité n'apparut qu'à la Renaissance[8]. Selon l'historien anglais John Hale, ce fut à cette époque que le mot Europe entra dans le langage courant et fut doté d'un cadre de référence solidement appuyé sur des cartes et d'un ensemble d'images affirmant son identité visuelle et culturelle.

Officialisation et normalisation des langues populaires |

Début 1492, Antonio de Nebrija présente à Isabelle de Castille la première grammaire d'une langue populaire d'Europe, le Gramática Castellana, qu'il conçoit comme un outil d'affermissement des conquêtes de la reine sur les « barbares qui parlent des langues exotiques », et qu'il complètera par un dictionnaire.

En 1539, François Ier, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, proclame le français comme langue officielle. Le français devient ainsi la langue officielle du droit et de l'administration, dans les actes juridiques, à la place du latin. François Ier installe également la bibliothèque royale au château de Fontainebleau.

Le travail linguistique au sein des Institutions permet à la langue française de dépasser les frontières des seules communautés de clercs. Il atteint les érudits (les humanistes).

Imitation de l'Antiquité |

Portrait de Thomas More par Hans Holbein le Jeune.

Il est fréquent de dire que durant la Renaissance, on s'intéressa de nouveau à l'Antiquité, ce qui accompagna le mouvement intellectuel de l'« humanisme »[9].

En fait, l'Antiquité était loin d'être inconnue au Moyen Âge :

- une partie de la culture antique était conservée dès le haut Moyen Âge grâce à Boèce, Isidore de Séville, Bède le Vénérable et, à l'époque carolingienne Paul Diacre et Alcuin… ; Platon était déjà connu à la cour de Charlemagne ; vers le milieu du IXe siècle, on connaissait, pour l'Antiquité latine, Lucain, Juvénal, Perse, Térence, Salluste, Pline l'Ancien, Sénèque le Rhéteur, Virgile, Horace, Justin, Vitruve, Aulu-Gelle, Valère Maxime, Stace (la Thébaïde), Sénèque (les Lettres), Cicéron (œuvres rhétoriques et philosophiques) ; pour l'Antiquité grecque Aristote (la Logique), Platon (le Timée)[10] ;

- l'essentiel des œuvres d'Aristote ainsi qu'un grand nombre d'œuvres d'autres auteurs grecs parmi lesquels Euclide, Ptolémée, Galien, Hippocrate, Jean Damascène étaient déjà traduites au XIIe siècle en latin, au cours de ce que l'on appelle la Renaissance du XIIe siècle[11].

Les textes qui ont été sauvés de l'Antiquité l'ont été, pour ce qui est des auteurs latins, par les copistes médiévaux dans les monastères. Cette culture était réservée à une élite composée essentiellement de clercs, dans les monastères, puis, à partir du XIIIe siècle, dans les écoles urbaines, et les premières universités européennes (école scolastique) : au XVe siècle, 75 à 80 % des humanistes véritables avaient reçu le sacrement de l'ordre, et près de 100 % les ordres mineurs[12]. Par la suite eut lieu une relative laïcisation des études humanistes, qui ne servaient plus à former essentiellement de futurs théologiens ou canonistes, mais s'adressaient à un public beaucoup plus large : grands princes, petits nobles, détenteurs d'offices, négociants ou banquiers, techniciens (médecins, juristes, artistes de haut niveau, imprimeurs), de plus en plus nombreux à venir de la bourgeoisie[13].

Selon Régine Pernoud, ce qui caractérise la Renaissance des XIVe au XVIe siècles, c'est d'une part qu'elle concerne une certaine Antiquité, celle de Périclès pour la Grèce, et pour Rome celle qui s'inspire du siècle de Périclès ; d'autre part, il s'agit plutôt de l'imitation de l'Antiquité considérée comme ayant déjà atteint la perfection que sa redécouverte[14].

Pendant la Renaissance des XIVe au XVIe siècles, la connaissance des auteurs antiques s'ouvrit plus largement aux « humanistes » :

Pétrarque et ses amis du grand nord, dès le XIVe siècle (Trecento) élargirent la gamme des auteurs antiques connus ;- l'« humaniste » Flavio Biondo découvrit de nouvelles œuvres d'auteurs romains et entreprit des fouilles archéologiques dans le Forum romain (vers 1430) ;

- en 1453, le pillage de Constantinople par les Turcs ottomans, eut pour résultat d'amener en Europe des bibliothèques d'auteurs antiques conservées à Byzance, mais selon Régine Pernoud cela n'a été aucunement déterminant[15].

La même année l'invention de l'imprimerie allait permettre d'amplifier le phénomène.

Par conséquent :

- L'archéologie permit de redécouvrir l'art antique : architecture, sculpture, que l'on chercha à imiter ;

- La connaissance de la culture antique s'élargit à davantage d'auteurs antiques (latins et surtout grecs) et se répandit d'abord en Italie, puis en Europe. Cette culture imprégna un nouveau réseau d'« humanistes » (Érasme, Thomas More, Guillaume Budé…), qui constituèrent une nouvelle élite.

En fait, si le terme humanités existait déjà, le terme humanisme ne fut employé qu'à partir du XVIIIe siècle (selon Jean Delumeau).

Diffusion de l'information par l'imprimerie |

Carte de la diffusion de l'imprimerie de 1452 à 1500.

L'une des inventions qui eurent le plus d'impact sur les hommes de la Renaissance était le perfectionnement de l'imprimerie[16] par les caractères mobiles en plomb et la presse à vis, par Gutenberg vers 1450. La première édition imprimée de la Bible apparut en 1455. Les premiers textes imprimés concernaient assez souvent la religion et ceci pendant une cinquantaine d'années.

Avant l'invention de ces procédés, l'imprimerie ne permettait pas une productivité beaucoup plus élevée que la copie manuelle, par des clercs, qui étaient les seuls capables de maîtriser les techniques d'écritures : au XIe siècle et XIIe siècle, les manuscrits étaient retranscrits par des moines, dans des scriptoria lorsqu'ils existaient ou dans leurs cellules. C'était l'une des deux principales tâches des moines à l'époque ; ils les embellissaient par des enluminures. D'autre part, la langue employée dans les manuscrits était souvent le latin (la littérature en roman existait néanmoins et a donné son nom au genre littéraire).

Les universités disposaient d'un quasi-monopole dans l'éducation et la diffusion de l'information. Les puissantes universités de Bologne, de Paris, de Salamanque, d'Oxford et de Cambridge, étaient seules habilitées à diffuser le savoir, selon les méthodes éprouvées de la scolastique. Le droit et la théologie étaient les principales disciplines enseignées dans ces universités.

Le savoir était ainsi réservé aux clercs, qui disposaient de l'éducation nécessaire à la compréhension des textes.

L'imprimerie permit brusquement d'ouvrir l'accès à la connaissance à d'autres cercles. Il devint possible, par l'édition de livres à partir du milieu du XVe siècle, de mieux comprendre les faits.

Par exemple, l'Imago mundi de Pierre d'Ailly fut écrit en 1410 et imprimé en 1478. Il fut l'un des fondements de la connaissance géographique utilisée par Christophe Colomb et les navigateurs pendant les grandes découvertes. Les textes imprimés bouleversèrent la hiérarchie des valeurs. À l'université de Paris, par exemple, la faculté des arts devint au XVIe siècle la faculté la plus prestigieuse, devant celle de théologie. Les bibliothèques se développèrent. En France, les rois installèrent des bibliothèques dans leurs résidences.

Aspects religieux |

Peinture du pape Alexandre VI, célèbre pour sa corruption.

À l'intérieur du christianisme, le besoin de réforme se manifeste dès le XVe siècle. Mais la Renaissance se caractérise aussi en Europe par un fort sentiment antijudaïque.

Diffusion de la Bible en langues vernaculaires |

Au Moyen Âge, la plupart des fidèles n'avaient pas accès à la Bible dans leur langue maternelle. Les traductions en langues vulgaires avaient même été interdites par la hiérarchie catholique[17]. L'arrivée de l'imprimerie va bouleverser cette situation : l'Église catholique ne pourra plus s'opposer à la traduction et à la diffusion de la Bible dans les principales langues de l'Europe[18]. Les premières traductions ont souvent été réalisées par des protestants, comme William Tyndale pour la traduction en anglais en 1537, et Giovanni Diodati pour la traduction en italien en 1607. La première traduction complète en français, à partir du latin, fut l'œuvre du théologien catholique Lefèvre d'Étaples dès 1528, et fut imprimée en 1530.

Réforme protestante et contre-réforme |

Le mouvement de renouveau en Europe s'accompagne d'un enrichissement jugé excessif de l'Église, ce qui provoque l'indignation de certains chrétiens, qui veulent revenir aux sources de la Bible. D'autre part, à cette époque, certains chefs de l'Église étaient jugés trop proches des autorités politiques.

Au XVe siècle, plusieurs réformateurs dont John Wyclif en Angleterre et Jan Hus en Bohême, tentent de réformer l'Église, mais se heurtent à l'intransigeance des clercs. Jan Hus est condamné par l'Église, ce qui laissera une blessure durable en Europe centrale. Le moine dominicain Savonarole défia l'Église à Florence. Il mourut sur le bûcher.

Au XVIe siècle, de nouveaux réformateurs apparurent :

Luther, théologien et réformateur germanique, s'indigne des indulgences accordées par Rome et publie ses 95 thèses (1517) ;

Calvin, réformateur français, installé à Genève, en Suisse ;

Thomas More, qui ne peut éviter la séparation de l'Église anglicane.

L'Église catholique tient plusieurs conciles dont le concile de Constance (1414-1418), le concile de Bâle (1431-1441) et le concile de Trente, ce dernier en réaction à la Réforme protestante, d'où le nom de contre-réforme donné aux décisions de ce concile.

Judaïsme |

Les aspects liés au judaïsme dans cette période sont abordés dans l'article antijudaïsme :

Antijudaïsme pendant la Réforme.- Sur la période correspondant aux XIVe et XVe siècles, se reporter au paragraphe Entre la première croisade et la Renaissance

Alors que les Juifs avaient été des acteurs des précédentes Renaissances, les populations juives sont exclues de ce mouvement de Renaissance, par la multiplication de mesures d'exclusion, soit religieuses, soit politiques : des expulsions de plusieurs pays (Angleterre, Espagne…), des mesures discriminatoires et la multiplication des ghettos.

Grandes découvertes |

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2016). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |

Le planisphère de Cantino réalisé en 1502 est la plus ancienne représentation des voyages de Christophe Colomb dans les Caraïbes, de Gaspar Corte-Real à Terre-neuve, de Pedro Álvares Cabral au Brésil et de Vasco de Gama en Inde. Le méridien du traité de Tordesillas est représenté.

Représentation géographique |

Dans le monde cultivé des universités occidentales, on avait conscience depuis l’intégration des systèmes de l’antiquité grecque (Claude Ptolémée, Aristote, Ératosthène), c’est-à-dire depuis les XIIe et XIIIe siècles, que la Terre était ronde. Cette représentation n’était pas encore très diffusée dans la société occidentale avant le XVe siècle.

Entre les XIIe et XVe siècles, les informations géographiques se sont enrichies considérablement à partir d'un ensemble de sources, incluant, outre les philosophes et géographes grecs déjà cités, l’astronome arabe Al-Farghani, l’explorateur vénitien Marco Polo (voyages en Asie), le cardinal français Pierre d'Ailly (auteur de l’Imago Mundi, publié en 1410, imprimé en 1478).

Avant la Renaissance, on se représentait donc, dans les milieux cultivés, la terre comme sphérique, les terres émergées connues (Europe, Asie, Afrique) occupant l'hémisphère nord, dans un secteur d'environ 180°[réf. nécessaire].

On savait donc qu’il était théoriquement possible d’atteindre l’Asie sans passer par le bassin oriental de la Méditerranée et le Moyen-Orient, occupés par les Turcs, après la prise de Constantinople (1453), soit en contournant l’Afrique par voie de mer en passant au sud, soit en allant vers l’ouest.

La découverte de l'héliocentrisme, objet de nombreux débats, n’a pas eu d'influence pendant la Renaissance : Nicolas Copernic fit publier ses thèses héliocentristes à sa mort en 1543, mais celles-ci furent interdites en 1616 puis « enterrées » au moment de l’affaire Galilée (1633, pendant la guerre de Trente Ans) jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Il serait donc inexact de parler de révolution copernicienne pour la Renaissance, même s’il y eut effectivement un changement important de représentation du monde.

|

De nouveaux procédés techniques permirent la soutenabilité des explorations maritimes des grandes découvertes. La boussole fut importée de Chine. L’astrolabe est utilisé pour la première fois par Christophe Colomb. Le loch permit d'estimer la vitesse de déplacement d'un navire. Le Sextant remplace l'octant et l'astrolabe au XVIIIe siècle. La caravelle est déjà inventée par les Portugais au début du XVe siècle, c'est-à-dire à la fin du Moyen Âge, ce type de navire fut utilisé dans les grandes découvertes par les explorateurs européens. Ils permettaient de s’aventurer plus loin des terres. Mais on ne connaissait pas bien la distance à parcourir. La cartographie connut de grands développements avec par exemple Fra Mauro à Venise, dès le XVe siècle, qui correspondit avec Henri le Navigateur, ce qui permit aux explorateurs européens de partir à la découverte du monde. En retour, les explorations fournirent de nombreux relevés cartographiques, qui firent avancer cette discipline, avec notamment la projection de Mercator, en 1569.

Exploration maritime |

Portrait de Vasco de Gama par Gregorio Lopes.

Des expéditions chinoises s’étaient lancées aussi à l’assaut des océans à partir de 1405 avec des explorations vers les côtes de l'Asie du Sud-Est, de nombreuses îles de l'océan Indien, et l'Afrique de l'Est, sous la conduite de l'amiral Zheng He, mais furent arrêtées par l’administration chinoise.

Du côté européen, on cherchait des voies commerciales alternatives aux routes commerciales continentales comme la route des épices, après la prise de Constantinople (1453), par les Ottomans, et leur domination sur l’est du bassin méditerranéen.

Une première phase des grandes découvertes est ouverte, dès le XVe siècle, par les navigateurs portugais qui, sous l'impulsion de Henri le Navigateur, lancent des expéditions en vue de contourner l'Afrique. Vasco de Gama découvre l'Inde (1497-1498) (Inde), Cabral découvre le Brésil (1500).

De son côté, l'Espagne envoya ses propres navigateurs : Christophe Colomb vers l'Amérique (trois voyages à partir de 1492), Magellan (tour du monde), Amerigo Vespucci (Amérique du Sud), qui donnera (involontairement) son nom au nouveau continent (voir plus bas)…

Le traité de Tordesillas (1494) définissait une ligne de partage entre colonies espagnoles et portugaises en Amérique. Le traité de Tordesillas lésait les nations autres que l'Espagne et le Portugal, ce qui provoqua le phénomène des corsaires. Le plus célèbre, Francis Drake, accomplit la deuxième circumnavigation de l'histoire après Magellan (1577-1580).

Le terme « Amérique » fut attribué en 1507 dans la ville de Saint-Dié (actuellement Saint-Dié-des-Vosges), par une assemblée savante, le Gymnase vosgien, composé de géographes. Le nom du nouveau continent fut composé à partir du nom du navigateur Amerigo Vespucci.

Le navigateur français Jacques Cartier partit vers le Canada (1534). Les navigateurs britanniques étaient souvent des corsaires.

François Xavier atteignit la Chine et le Japon en 1549-1551.

Ces explorations enrichirent considérablement les relevés cartographiques (voir Mercator). Elles permirent d’identifier de nouvelles terres émergées et d’affiner les contours des continents.

Conséquences économiques |

La première conséquence économique de la découverte du Nouveau Monde fut un afflux considérable de métaux précieux. On emploie de plus en plus l'or, l'argent, le fer, le cuivre, en majorité ramenés du nouveau monde. L'essentiel fut converti en monnaie, entraînant une hausse sensible des prix. On estime qu'entre 1450 et 1550, la masse monétaire en Europe a été multipliée par huit.

La deuxième conséquence est que l'Espagne, pays dominant de cette période, a acquis sa puissance politique, économique, et militaire non par le travail de ses habitants, mais par l'accès à un stock de monnaie[19].

Cette situation va donner naissance à un courant de pensée économique appelé mercantilisme, qui dura tout au long des XVIe et XVIIe siècles. Plus particulièrement, le courant de pensée cherchant à définir la richesse à partir de la quantité d'or détenue s'appelle le bullionisme. Adam Smith, le père fondateur de l'économie moderne, critiqua vivement le mercantilisme dans la Richesse des Nations (1776), non que le commerce des colonies lui déplût, mais il y voyait une richesse essentiellement princière.

Art |

Architecture |

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2016). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |

Château d'Écouen, Val d'Oise, témoignage de l'architecture de la Renaissance au XVIe siècle

Au Moyen Âge, les châteaux étaient d'austères monuments édifiés pour l'autodéfense d'un territoire ou d'un pays et la protection de la population environnante. C'est l'archétype même du château fort. Cependant, en France dès le milieu du XVe siècle avec la fin de la guerre de Cent Ans, l'influence architecturale de la Renaissance italienne commence à se faire sentir et du château fort traditionnel, on va passer au siècle suivant au règne des châteaux-palais si présents aujourd'hui dans la vallée de la Loire mais aussi ailleurs (Fontainebleau, le Louvre…).

Ainsi, l'ère de la Renaissance laissa la place aux édifices qui misaient tout sur l'esthétique plutôt que sur la défense. C'est alors que disparurent mâchicoulis, créneaux, ponts-levis, meurtrières et douves, pour laisser la place aux somptueux jardins géométriques, aux symétries des châteaux, aux immenses fenêtres, aux colonnes, aux frontons et aux autres ornements qui pourraient montrer toute la puissance du propriétaire du château.

C'est donc sur l'esthétique que l'on mise et non sur la défense. Le but étant d'attirer l'œil sur la richesse et montrer le pouvoir du roi ou du prince. C'est une des caractéristiques les plus visibles de la Renaissance.

L'un des plus beaux exemples d'architecture du XIVe siècle est le palais des Papes d'Avignon, qui reste toutefois dans le style gothique.

En France, au XVe siècle, on voit déjà une pré-renaissance, attestée par les châteaux de la route appelée aujourd'hui Jacques Cœur près de Bourges. Le style gothique flamboyant se répand. Il constitue comme une résistance de l'ancien style. Au XVe siècle, les châteaux de style Renaissance, notamment les Châteaux de la Loire se répandent. En Île-de-France, le Château d'Écouen, du célèbre architecte Jean Bullant, est le principal témoignage de cette période architecturale.

Cette époque voit certains artistes marquants comme Filippo Brunelleschi et Bramante à Florence, Andrea Palladio à Venise, ou encore Sebastiano Serlio, célèbre pour son traité d'architecture.

Littérature |

Pétrarque par Andrea del Castagno.

Au XIVe siècle, Pétrarque, d'origine toscane, passe pour être (avec Dante au siècle précédent), l'un des pères de la Renaissance. C'était un érudit, qui maîtrisait la langue latine. Il voyagea dans toute l'Europe, séjourna en Avignon, et séjourna aussi dans le nord de l'Italie à la fin de sa vie. Il eut Giovanni Boccaccio comme disciple.

Le XVIe siècle est marqué par l'apparition de la langue française moderne, soutenue par le pouvoir royal de François Ier, qui, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), donne à cette langue son statut de langue officielle du droit et de l'administration du royaume de France. La bibliothèque royale est transférée de Blois à Fontainebleau.

L'usage du latin commence à décroître, les dialectes continuent d'être parlés par la grande majorité de la population en France et ce jusqu'à la Révolution française (voir Histoire du français).

Les écrivains marquants sont :

Guillaume Budé, fils de Jean Budé, ami d'Érasme, de Rabelais, de Thomas More, est un helléniste, philologue (il possédait une riche bibliothèque), théologien. Il fonda le Collège des lecteurs royaux (1530), futur Collège de France, à la demande de François Ier.

Louise Labé, écrivaine française,

Rabelais, écrivain français,

Montaigne, écrivain français, philosophe du scepticisme : il ne comprend pas les querelles entre catholiques et protestants, il est l'auteur des Essais et l'éditeur du Discours de la servitude volontaire, un pamphlet anti despotique, de son ami La Boétie.

Mais, dans un contexte de prépondérance de l'Italie dans la plupart des domaines, le XVIe siècle est marqué par une vague très importante d'emprunts de la langue française à l'italien[20]. Des 2 000 italianismes que comportait alors la langue française à cette époque[21], le français moderne n'en a toutefois retenu qu'environ 700[22]. Plusieurs défenseurs de la langue française se sont émus contre ces excès de mode, notamment Henri Estienne, auteur de Deux dialogues du nouveau langage italianizé et autrement desguizé (1578), Barthélemy Aneau, Étienne Tabourot, et Béroalde de Verville, auteur de Moyen de parvenir (1616)[23].

Poésie |

Peinture de Pierre de Ronsard vers 1620.

L'appellation « Renaissance » est ici aussi problématique : après tout, la littérature n'était pas morte et l'Âge d'or (1530-1560) est finalement assez court et évolue très rapidement vers le Baroque. La poésie compose alors un ensemble assez polymorphe et disparate.

D'un côté, quelques formes médiévales subsistent - que l'on songe notamment à Marot utilisant les formes du rondeau, de la ballade de l'épître, formes qui tombent en désuétude avec la Pléiade.

Parallèlement, de nouvelles formes apparaissent telles que l'ode, le sonnet, l'élégie, le discours ou l'églogue mais aussi d'autres plus longues telles que les longs poèmes cosmologiques de Scève, les Hymnes de Ronsard qui concentrent sur un thème l'ensemble des savoirs et les poèmes dramatiques (qu'ils soient comiques ou tragiques).

Pour autant cette distinction par formes n'est pas toujours évidente, encore moins pertinente et les arguments permettent tout aussi bien de discriminer la poésie de la Renaissance :

- Héroïques : peu de réalisation.

- Satiriques : sur la base des poètes latins, ces œuvres visent la condamnation des vices.

- Tragiques.

- Comiques : ayant pour modèle Plaute et Térence, les poètes ridiculisent les défauts de toujours (avarice…) et certains acteurs de la société (courtisanes…).

- Lyriques avec pour sujets l'amour, le vin, les joutes… dans une imitation d'Horace ou Théocrite.

- Poésie d'épanchements amoureux et religieux sur le modèle de Pétrarque notamment.

- Poésie religieuse.

Les formes permettent un classement d'autant moins pertinent qu'un recueil est alors souvent composé avec différents genres et différents registres.

La poésie demeure le genre dominant, produit de la Divine fureur (la furor) envoyée par les Muses. Pontus de Thiard distingue d'ailleurs quatre fureurs divines : la fureur poétique (don des muses), l'intelligence des mystères et religions inspirée par Bacchus, la divination (don d'Apollon) et enfin la passion amoureuse inspirée par Vénus.

Peinture |

Fresque de La Création d'Adam, par Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine à Rome.

L'École d'Athènes de Raphaël vers 1510.

Au XIVe siècle, la peinture connaît déjà un renouveau, surtout à partir de l'Italie, grâce à des peintres comme Duccio, Simone Martini, Matteo Giovanetti, élève de Martini qui peignit les fresques du Palais des Papes d'Avignon et Giotto.

Au XVe siècle, en Italie, les peintres les plus marquants sont Fra Angelico, Fra Bartolomeo, Masaccio, Filippo Lippi, Piero della Francesca, Titien, Leone Battista Alberti théoricien de la peinture et architecte, Sandro Botticelli. Cette période est également marquée par le développement de la perspective (Italie et Flandres), inventée par Masaccio et grâce à Brunelleschi, son théoricien à la Renaissance. Dans les Pays-Bas Espagnols, la peinture à l'huile fait son apparition avec Jan van Eyck, Rogier de la Pasture dit Vanderweyden, Jérôme Bosch… La toile remplaça progressivement les peintures a fresco employées dans les édifices.

Au XVIe siècle, la peinture se caractérisait par un intérêt porté à l'homme. On jugeait un homme, si et seulement s'il était instruit. Les peintures étaient le plus souvent des portraits, sculptures de l'être humain dans une image complète et méliorative. L'art du nu s'affirma (en référence à l'Antiquité) notamment pour valoriser l'aspect athlétique de l'Homme.

Parmi les peintres de cette époque, Michel Ange, Raphaël, Leonardo Da Vinci, Titien, Véronèse se démarquent, en Italie ; Jean Clouet, en France ; Albrecht Dürer, peintre graveur, dessinateur allemand, Hans Memling, Lucas Cranach l’Ancien, Hans Holbein le Jeune, en Allemagne.

Musique |

Au XVe siècle, les polyphonies se développèrent à l'origine dans les Flandres, en Angleterre et en Bourgogne. La polyphonie est une musique écrite pour des chœurs à plusieurs voix en musique sacrée ou profane. Elle nécessitait des règles d'harmonie afin de bien entendre les voix simultanément. Les instruments utilisés étaient alors les flûtes, les hautbois (chalemie, bombarde, douçaine…), l’épinette, la viole de gambe…

Au XVIe siècle, les polyphonies pluritextuelles se développent. Les musiciens qui se démarquent peuvent être notamment Claudio Monteverdi, compositeur italien et auteur de nombreux Madrigaux, Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositeur italien, Roland de Lassus.

Habillement |

Les vêtements à la Renaissance sont souvent en velours ou en soie[réf. souhaitée]. Les hommes portent des collants et des fraises[réf. souhaitée].

Céramique |

- Voir Bernard Palissy (1510-1589)

Changements militaires et politiques |

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2016). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |

]

Carte de Palmanova in 1593. Ouvrages de défense vénitiens, UNESCO[24].

This is a list of star forts.

Innovations militaires |

L'art de la guerre évolue de manière importante durant la Renaissance. L'infanterie reprend sa place de cœur de l'armée aux dépens de la cavalerie, principalement par l'assimilation de la technique du carré de pique par la plupart des armées occidentales. Ce modèle, introduit notamment par les cantons suisse au bas Moyen Âge, prévaudra sur les champs de bataille jusqu'à la guerre de Trente Ans. L'arquebuse prend une place de plus en plus importante dans les armées de la Renaissance. l'arme étant meilleurs marché qu'une arbalète[25] et son utilisation ne requérant pas un entrainement aussi poussé que pour l'utilisation efficace de l'arc, elle remplace, à quelques exceptions près, les armes de traits sur le champ de bataille.

La cavalerie elle aussi utilise les armes à feu et un nouveau type de cavalerie apparait en Allemagne dans les années 1540, les reître. Ils sont armés de pistolets et leurs chevaux, contrairement à ceux des gendarmes ne sont pas bardés.

L'artillerie elle aussi fait son entrée sur le champ de bataille, autrefois réservés aux sièges les canons sont alors devenus une arme de campagne avec notamment les canon-orgues et les coulevrines, armes à dessein antipersonnel uniquement.

Pour faire face aux perfectionnements de l'artillerie des innovations apparaissent en matière de défense et de fortifications, avec invention du bastion en Italie à la fin du XVe siècle. Les fortifications de type italien apparaissent à Troyes et à Saint-Paul-de-Vence à partir de 1525.

Droit |

En droit, un changement structurel se produisit au XVIe siècle, avec le passage de la suzeraineté (société de type féodal, serment d’allégeance), à la souveraineté.

Le roi contrôlait directement le royaume à l’aide d’une administration mieux structurée, surtout en France et en Espagne. Il s’agissait encore d’une administration très légère, puisqu’elle comptait environ 1 500 fonctionnaires en France.

Il fallut imaginer un système de droit adapté à la nouvelle forme de monarchie.

Par ailleurs, en France, la langue française devint à cette époque la langue officielle du droit et de l’administration, grâce à l’édit de Villers-Cotterêts (François Ier, 1539), qui vint appuyer la souveraineté du roi.

Les théoriciens du droit qui se démarquent furent notamment Jean Bodin, juriste français et Machiavel.

Histoire économique de la Renaissance |

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2016). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |

Les échanges commerciaux en Méditerranée c'est-à-dire la triade amorcés après la période des Croisades, continuèrent, surtout depuis les ports italiens de Venise et Gênes. Ces Républiques acquirent ainsi une grande puissance.

La nouveauté vint, dès le XVe siècle, du contournement de l'Espagne par les grandes voies maritimes, délaissant les routes commerciales continentales traditionnelles, qui passaient par les anciennes foires de Champagne par exemple.

La conséquence fut le déclin des foires de Champagne, très florissantes au Moyen Âge et le développement dès le XVe siècle des grands ports d'Europe du Nord (Bruges, Londres, villes hanséatiques…), qui devinrent en même temps des foyers d'activité culturelle importants.

Alors que la France était encore en pleine guerre de Cent Ans, on assistait ainsi à des échanges entre les grandes villes d'Italie et les grands ports du nord de l'Europe (Bruges, Londres…). La Bourgogne était également prospère.

Quelques techniques permirent un renouveau économique et commercial, inventées ou importées d'autres régions du monde. L'horloge mécanique apparaît en Italie dès 1280 et remplace les sabliers et horloges à eau pendant la Renaissance. L'usage de la verrerie et des vitres se développa au XVIe siècle. L'île de Murano fut un important centre de production. Dans le textile, le rouet et le tricot furent perfectionnés et généralisés. Le procédé de l'amalgame apparaît pour le traitement de l'argent.

L'exploration de nouvelles terres permit également la découverte de nouvelles plantes.

Références |

(en) Stephen Greenblatt, Renaissance Self-fashioning. From More to Shakespeare, University of Chicago Press, 2005, 321 p.

Gonzague de Saint-Bris, François Ier, éditions France Loisirs, p. 23

Marie-Sophie Masse, La Renaissance, des Renaissances : VIIIe-XVIe siècles, Klincksieck, 2010, p. 8

Ariane Boltanski, Aliocha Maldavsky, La Renaissance des années 1470 aux années 1560, Éditions Bréal, 2002, p. 12

Voir Lucien Febvre, Michelet et la Renaissance, Paris, Flammarion, 1992.

Thomas LEPELTIER, "La Renaissance existe-t-elle? Réflexions à partir de Michelet", La Revue des Livres, 2000, en ligne sur La Renaissance existe-t-elle réflexions à partir de Michelet

(ru) « Renaissance », sur http://visart.info

John Hale, la civilisation de l'Europe à la Renaissance, Perrin, 1993, trad. 1998

Monique Mund-Dopchie a consacré une leçon au Collège Belgique sur cette problématique, penchant pour « relecture » de l'Antiquité, davantage qu'une redécouverte. La "redécouverte" de l'Antiquité, enregistrement de la conférence

Bernard Quilliet, La tradition humaniste, Fayard, p. 180

Bernard Quilliet, La tradition humaniste, Fayard, p. 194

Pierre Chaunu, Le temps des réformes, p. 332

Bernard Quilliet, La tradition humaniste, Fayard, p. 314

Régine Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Âge, Seuil, Points Histoire, 1977, p. 16 à 20 (ISBN 2-02-005074-9)

Régine Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Âge, Seuil, Points Histoire, 1977, p. 17-18 (ISBN 2-02-005074-9)

François Gilmont a consacré une leçon au Collège Belgique sur les relations qu'entretiennent les humanistes avec le livre, ainsi que la diffusion de cet objet. Le livre imprimé, enregistrement de la conférence

Bible et Histoire, opposition aux traductions de la Bible en langues vulgaires

Bible et Histoire, la vulgarisation de la Bible en Europe

Jean-Marc Daniel, Histoire vivante de la pensée économique, Pearson, p. 24

Henriette Walter, L'aventure des mots français venus d'ailleurs, Robert Laffont, p. 137 à 150

Jean Pruvost, La langue française : une longue histoire riche d'emprunts, p. 8

Henriette Walter, L'aventure des mots français venus d'ailleurs, Robert Laffont, p. 17

La Renaissance, l'affirmation du français, XVIe siècle, la prépondérance de l'Italie, sur le site de l'université Laval

(en) UNESCO World Heritage Centre, « The city of Bergamo - UNESCO World Heritage Centre », sur whc.unesco.org (consulté le 2 novembre 2017)

Thomas F. Arnold, Les guerres de la renaissances, XVe-XVIe siècles, Paris, Autrement, 2002, 224 p. (ISBN 2746702495), p. 72

Voir aussi |

.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}

Bibliographie |

- Collectif, La Renaissance ? Des Renaissances ? (VIIIe-XVIe siècles), présentation de Marie-Sophie Masse, introduction de Michel Paoli, Paris, Klincksieck, 2010. Le concept de renaissance utilisé pour aborder la Moyen Âge aussi bien que la Renaissance proprement dite, par des spécialistes des deux périodes.

Ernst Bloch (trad. Pierre Kamnitzer), La philosophie de la Renaissance, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2007, 218 p. (ISBN 2228901628).

Jacob Burckhardt, La Civilisation de la Renaissance en Italie, t. I & II, Denoël, 1981

P. Burke, La Renaissance européenne, Seuil, coll. « Points Histoire », 2002

Jean Delumeau :

La Civilisation de la Renaissance, Arthaud, coll. « Grandes civilisations », 1993

Une histoire de la Renaissance, Perrin, 1999, (ISBN 2-262-01288-1)

- E. Garin (s. dir.), L'Homme de la Renaissance, Seuil, coll. « Points Histoire », 2002

Bertrand Gille, Les ingénieurs de la Renaissance, Seuil, coll. « Points Sciences », 1978 (ISBN 2-02-004913-9)

John Hale, la civilisation de l'Europe à la Renaissance, Perrin, 1993, trad. 1998 (ISBN 2-262-01471-X)

Philippe Hamon, Les Renaissances ; 1453-1559, Belin, 2009, Paris, 619 p., (ISBN 978-2-7011-3362-1)

- Bertrand Jestaz, L'art de la Renaissance, Citadelles & Mazenod, 1984 (réed. 2207), (ISBN 978-2-85-088089-6)

Didier Le Fur, Une autre histoire de la Renaissance, Paris, Perrin, 2018, 250 p.- Jean-Pierre Poussou (dir.), La Renaissance : des années 1470 aux années 1560 : enjeux historiographiques, méthodologie, bibliographie commentée, Armand Colin, Paris, 2002, (ISBN 2-200-26364-3)

- Thierry Wanegffelen (dir.) « La Renaissance », Ellipses, Paris, 2002, (ISBN 2-7298-1273-3)

- Colette H. Winn et Cathy Yandell, Vieillir à la Renaissance, Éditions Honoré Champion, 2009, 416 p., (ISBN 978-2-7453-1746-9)

Articles connexes |

- Fra Angelico Dissemblance et Figuration

- Époque moderne

- Centre d'études supérieures de la Renaissance

- Mondialisation avant le XVIIe siècle

- Sciences et techniques de la Renaissance

- Renaissance italienne

- Renaissance flamande

- Renaissance française

- Renaissance anglaise

- Renaissance allemande

Liens externes |

Cycle de conférences consacré à la Renaissance à écouter.- Synthèse Scolaire sur la Renaissance : Fichier PDF (Lien diffusé avec l'accord du site iLoveSchool.be)

- Portail de la Renaissance