Léon Ier (pape)

Léon Ier | ||||||||

Le 45e pape Léon Ier | ||||||||

| Biographie | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nom de naissance | Leo | |||||||

| Naissance | Vers 390 Toscane | |||||||

| Décès | 11 novembre 461 Rome | |||||||

| Pape de l’Église catholique | ||||||||

| Élection au pontificat | 29 septembre 440 | |||||||

| Fin du pontificat | 10 novembre 461 | |||||||

| ||||||||

modifier | ||||||||

Léon Ier le Grand fut pape de 440 à 461. Il est considéré comme saint et docteur de l'Église par l'Église catholique romaine.

Il est connu pour son intervention dans les controverses christologiques du Ve siècle : sa position doctrinale exprimée dans le Tome à Flavien fut adoptée comme la doctrine orthodoxe au concile de Chalcédoine.

Sommaire

1 Origines

2 Élection

3 Sa personnalité

4 Ses positions

4.1 Sa juridiction

4.2 Sa pensée théologique

4.2.1 Christologie

4.2.2 Liturgie

4.2.3 Morale

5 Son action politique

6 Héritage

7 Notes et références

8 Voir aussi

8.1 Liens externes

8.2 Articles connexes

Origines |

Ses origines sont mal connues. Né en Toscane ou à Rome entre 390 et 400, fils d'un dénommé Quintianus, il est archidiacre de Rome sous le pontificat de Célestin Ier (422/432) puis de Sixte III (432/440) dont il est l'homme de confiance. À la mort de ce dernier, le 19 août 440, Léon est en Gaule à la demande de la cour de Ravenne afin d'arbitrer un conflit entre le patrice Aetius et le préfet du prétoire Albinus.

Élection |

Sa réputation et son influence sont si grandes qu'il est élu pape par le peuple romain pendant son absence en Gaule. Il rentre à Rome en septembre pour être sacré le 29 de ce mois. Il a pour conseiller saint Pierre Chrysologue.

Sa personnalité |

Léon Ier ne fit que peu de confidences sur sa personne, contrairement à nombre de ses successeurs. De son pontificat, on ne connaît que son activité pastorale et théologique. Il ignore probablement le grec, ne goûte guère la philosophie et les auteurs classiques dont on ne trouve quasiment pas de citations dans la centaine de sermons que l'on possède de lui. Mais Léon Ier possède au plus haut point la conscience de la dignité de sa fonction d'évêque de Rome dont il justifie la primauté par sa qualité de successeur de Pierre.

De fait, il privilégie de façon claire la fonction plutôt que la personne qui l'assume. Ce principe ne sera plus réellement remis en question avant 1054. D'ailleurs, en 445, l'empereur Valentinien III reconnaît officiellement la primauté du pape à la suite de la condamnation de l'évêque d'Arles Hilaire. Il est énergique et serein, tenace et résolu.

Ses positions |

Sa juridiction |

Il exerce sa juridiction sur trois zones. Tout d'abord la ville de Rome et l'Italie où il réprime la secte des manichéens et le pélagianisme. En 443, il rassemble à Rome de nombreux évêques et prêtres pour mettre en garde contre les sectes et inviter ceux qui le souhaitent à se rétracter de leurs erreurs. Beaucoup, semble-t-il, se rétractent ; quant aux récalcitrants ils sont sanctionnés. Léon oblige aussi les évêques à assister chaque année au synode de Rome. Il leur rappelle les conditions d'admission à l'épiscopat. Sur la Gaule, l'Espagne et l'Afrique du Nord ensuite où il encourage la lutte contre le priscillianisme, invitant l'évêque d'Astorga à réunir un concile contre cette hérésie. De même il exprime sa réprobation à Hilaire d'Arles qui s'arroge un pouvoir sur les évêques de Gaule. Enfin en Orient, où l’évêque de Thessalonique devient son vicaire, Léon exerce sa juridiction sur les régions balkaniques.

Sa pensée théologique |

Christologie |

Les innombrables querelles sur la personne et la nature du Christ permettent à Léon Ier d'en imposer aux théologiens byzantins. Dans le Tome à Flavien[1], lettre publiée le 13 juin 449 et adressée au patriarche de Constantinople, il exprime de façon magistrale la doctrine de l'unicité de la personne du Christ subsistant en deux natures distinctes et réfute ainsi clairement le monophysisme. Théodose II convoque un concile à Éphèse en 449 mais Eutychès empêche les représentants du pape de prendre la parole (le brigandage d'Éphèse)[2]. Le triomphe d'Eutychès est de courte durée car, après la mort accidentelle de Théodose II, la nouvelle impératrice Pulchérie et son mari Marcien, favorables à l'orthodoxie, convoquent un nouveau concile à Chalcédoine (451). Léon Ier fait triompher son point de vue et, à la lecture de son Tome à Flavien, l'assemblée se lève, s'écriant : « C'est Pierre qui parle par la bouche de Léon ». Si le triomphe doctrinal est complet, il en va différemment sur le plan politique où Léon Ier accuse un échec avec le 28e canon du concile qui affirme l'égalité de droit des sièges de Rome et de Constantinople, les deux villes étant cités impériales. Pour Léon, c'est inacceptable car sa primauté, estime-t-il, vient non pas du prestige de la ville mais de sa qualité de successeur de Pierre. Cette tension, source de bien des conflits dans l'avenir, reste pour l'instant contenue car Léon Ier est conscient de l'importance pour la papauté d'être présente à Constantinople.

Liturgie |

La foi permet à celui qui entend la lecture de l'Évangile d'être présent spirituellement à l'événement. Il est commémoré, mais l'action du Christ est rendue présente et agissante.[pas clair] La célébration des mystères est une source de joie, en même temps qu'un moyen pour affermir la foi des fidèles.

Morale |

Chaque sermon part de la contemplation du Mystère célébré, et aboutit à une parénèse, une exhortation. Le Christ est sacramentum et exemplum : il procure la grâce par la vertu de son action, et témoigne du chemin à suivre.

Son action politique |

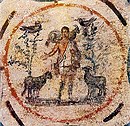

Léon Ier et Attila, peinture de Raphaël (peintre).

L'action politique de Léon Ier n'est pas négligeable. L'épisode le plus célèbre est la rencontre avec Attila en 452 à Mantoue où le pape persuade le conquérant de faire demi-tour. Il est vrai que l'intervention de l'empereur Marcien sur les arrières des Huns n'est sans doute pas étrangère au retrait d'Attila, plus sans doute que le pouvoir de persuasion du pape. En 455, il lui est impossible d'empêcher le deuxième pillage de Rome par Genséric et ses Vandales. Mais il parvient quand même à négocier que la ville ne soit pas incendiée et qu'il n'y ait ni meurtres, ni viols, ni violences.

Héritage |

Saint Léon meurt le 10 novembre 461. Il est enseveli sous le portique de la basilique vaticane. Il est, avec Grégoire Ier et Nicolas Ier (non officiel), le seul pape auquel a été attribué le qualificatif de « grand ». Il est fêté le 10 novembre[3],[4].

Nous possédons de lui 173 lettres qui sont autant de documents sur la vie de l'Église et de la papauté. Il est aussi le premier pape dont nous ayons les Sermons, 97 en tout, prononcés généralement lors des grandes fêtes de l'année liturgique, ou des temps privilégiés. D'une grande simplicité, clairs, souvent assez courts, ils exposent les mystères du Christ, préconisent le jeûne et la générosité et prêchent le dogme de l'Incarnation tel qu'il est défini au concile de Chalcédoine. Certains expliquent aussi sa conception du rôle du souverain pontife lequel est l'héritier de l'autorité conférée par Jésus à Pierre. Ce dernier, selon Léon Ier, est toujours présent dans l'Église et transmet à son successeur son autorité suprême. C'est pourquoi seul le siège apostolique, le siège de l'Apôtre, c'est-à-dire Rome, doit recevoir la mission de diriger l'Église universelle (catholique). Il considère qu'à la grandeur passée de la cité impériale doit succéder l'humilité de la Rome des apôtres Pierre et Paul.

Saint Léon a permis le premier missel qui, modifié, est dévenu le Sacramentaire léonien, compilation de textes liturgiques des Ve, VIe et VIIe siècles. Le Sacramentaire léonien contient probablement des éléments qui remontent à saint Léon.

Léon est le sujet d'une tragédie de Juliana Cornelia de Lannoy, intitulée Léon le Grand (1767). Louis de Wohl, dans Le trône du monde (1946), réédité sous le titre Attila le Hun, fait intervenir Aetius, Attila, Honoria et Léon Ier dans ce roman historique.

Notes et références |

voir en lien externe

Nous possédons la lettre de Théodoret de Cyr à Léon de Rome où il en appelle au verdict romain contre la condamnation qu’il a encourue à Ephèse sans avoir été entendu. Théodoret de Cyr, Correspondance, lettre 113, Éditions du Cerf, Paris.

Voir saint Léon le Grand sur Nominis

Omer Englebert, La fleur des saints, Paris, Albin Michel, 1998, 469 p. (ISBN 9782226095428), p. 367.

Voir aussi |

Liens externes |

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Service bibliothécaire national • Bibliothèque nationale d’Espagne • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque nationale d’Israël • Bibliothèque universitaire de Pologne • Bibliothèque nationale de Catalogne • WorldCat

Léon le Grand dans Lire les Pères de l'Église, s. Gabriel Peters o.s.b.

Tome à Flavien, dans Héfélé, Histoire des conciles d'après les documents originaux.- Catéchèse de Benoît XVI du 5 mars 2008

Articles connexes |

.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}

- Antiquité tardive

- Portail du monde antique

- Portail du catholicisme

- Portail du Vatican

- Portail de la théologie