Lviv

| Lviv Львів .mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||

Héraldique |  Drapeau | |||

Panorama de Lviv | ||||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

Pays | ||||

Subdivision | ||||

Maire | Andri Sadovy | |||

Code postal | 79000 — 79490 | |||

| Indicatif tél. | +380 322 | |||

| Démographie | ||||

Population | 729 429 hab. (2015) | |||

| Densité | 4 265 hab./km2 | |||

| Géographie | ||||

Coordonnées | 49° 51′ nord, 24° 01′ est | |||

Altitude | 289 m | |||

Superficie | 17 101 ha = 171,01 km2 | |||

| Divers | ||||

| Fondation | XIIIe siècle | |||

| Première mention | 1256 | |||

| Statut | Ville depuis 1356 | |||

| Ancien(s) nom(s) | Lemberg, Lwów, Lvov, Léopol | |||

| Localisation | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Oblast de Lviv

Géolocalisation sur la carte : Ukraine

Géolocalisation sur la carte : Ukraine

| ||||

| Liens | ||||

Site web | www.city-adm.lviv.ua | |||

| Sources | ||||

| Liste des villes d'Ukraine | ||||

modifier | ||||

Lviv — en ukrainien : Львів, L'viv, (prononcé : [lʲviu̯] .mw-parser-output .prononciation>a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Loudspeaker.svg/11px-Loudspeaker.svg.png")center left no-repeat;padding-left:15px;font-size:smaller}Écouter) ; en polonais : Lwów[a] (prononcé : [lvuf] Écouter) ; en russe : Львов, Lvov (prononcé : [lʲvof]) ; en allemand : Lemberg ; en italien : Leopoli ; en latin : Leopolis[b] ; en hongrois : Ilyvó — ; en français : Léopol, puis plus récemment Lvov[c], est la plus grande ville de la partie occidentale de l'Ukraine, la capitale administrative de l'oblast de Lviv et le centre historique de la Galicie, province anciennement polonaise puis autrichienne.

En 2015, sa population s'élevait à 729 429 habitants, appelés « Léopolitains ».

L'ensemble architectural de la vieille ville est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Sommaire

1 Géographie

1.1 Situation

1.2 Climat

2 Histoire

2.1 XIIIe siècle – XIVe siècle : Lviv, capitale de Galicie

2.2 1386-1772 Lwów, ville polonaise

2.3 1772-1918 Lemberg, ville autrichienne

2.4 1918-1939 Lwów, ville polonaise à nouveau

2.4.1 Répartition ethno-culturelle en 1931

2.5 Seconde Guerre mondiale

2.6 Période soviétique

2.7 Ukraine indépendante

3 Population

3.1 Démographie

3.2 Composition ethnique

3.3 Structure par âge

4 Transports

4.1 Tramways

4.2 Bus

4.3 Trolleybus

4.4 Train

4.5 Aéroport

5 Sport

5.1 Stades

6 Enseignement

7 Religion

8 Jumelages

9 Personnalités

10 Actualité

11 Lieux remarquables

12 Lieux remarquables détruits

13 Notes et références

13.1 Notes

13.2 Références

14 Voir aussi

14.1 Bibliographie

14.2 Littérature

14.3 Articles connexes

14.4 Liens externes

Géographie |

Situation |

D'une superficie de 171 km2, Lviv se trouve à environ 70 km de la frontière polonaise et à 469 km à l'ouest de Kiev. Entourée de nombreuses collines, elle a une altitude moyenne de 289 m au-dessus du niveau de la mer. Le point culminant est Vysokyy Zamok (le Haut Château), une colline de 409 m.

La vieille ville, entourée de murs, se situait sur les contreforts du Haut Château et de la rivière Poltva. Au XIIIe siècle, cette rivière était utilisée pour le commerce et le transport de biens. Mais, au début du XXe siècle, la rivière devenant de plus en plus polluée, a été recouverte et passe désormais sous la vieille ville. L'artère centrale de Lviv, l'avenue de la Liberté (Prospekt Svobody), ainsi que le fameux opéra de Lviv sont au-dessus de la rivière souterraine.

Climat |

Le climat de Lviv est continental modéré. La température moyenne est de −4 °C en janvier et de 18 °C en juin. Bien qu'il y ait environ 660 mm de précipitations par an, la ville connait une période sèche en été. Lviv a en moyenne 300 jours de soleil par an.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −6,1 | −5,5 | −1,7 | 3,6 | 8,4 | 11,3 | 13,2 | 12,5 | 8,4 | 4,1 | −0,3 | −4,6 | 3,6 |

| Température moyenne (°C) | −3,1 | −2,2 | 1,9 | 8,3 | 13,8 | 16,4 | 18,3 | 17,7 | 13 | 8,1 | 2,6 | −1,8 | 7,8 |

| Température maximale moyenne (°C) | −0,1 | 1,3 | 6,3 | 13,6 | 19,4 | 22 | 23,9 | 23,5 | 18,3 | 12,9 | 6 | 0,9 | 12,3 |

| Record de froid (°C) date du record | −28,5 1954 | −29,5 1956 | −24,8 1958 | −12,1 1941 | −5 2007 | 0,5 1977 | 4,5 1951 | 2,6 1984 | −3 1977 | −13,2 1997 | −17,6 1965 | −25,6 1975 | −29,5 1956 |

| Record de chaleur (°C) date du record | 13,8 2002 | 17,7 1990 | 22,4 1974 | 28,9 2012 | 32,2 1938 | 33,4 1938 | 36,3 1938 | 35,6 2012 | 31 2008 | 25,3 1966 | 21,6 2010 | 16,5 1989 | 36,3 1938 |

| Ensoleillement (h) | 65,1 | 79,1 | 111,6 | 189 | 226,3 | 237 | 254,2 | 223,2 | 180 | 148,8 | 57 | 37,2 | 1 808,5 |

| Précipitations (mm) | 40 | 44 | 45 | 52 | 89 | 89 | 96 | 77 | 67 | 52 | 49 | 48 | 748 |

| Nombre de jours avec précipitations | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 158 |

| Humidité relative (%) | 83 | 81 | 77 | 69 | 71 | 74 | 75 | 76 | 79 | 80 | 84 | 85 | 78 |

| Nombre de jours avec neige | 17 | 17 | 11 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 72 |

Histoire |

XIIIe siècle – XIVe siècle : Lviv, capitale de Galicie |

La ville fut fondée au XIIIe siècle par Daniel Ier, roi de Galicie-Volhynie de la dynastie des Romanovitch, qui lui donna un nom dérivé de celui de son fils, Lev (Léon). Elle remplaça Halytch comme capitale de la Galicie.

Léon Ier de Galicie.

Bien que la première mention de Lviv dans les chroniques remonte à 1256, des fouilles archéologiques en 1993 ont montré qu'il y avait des campements dès le VIe siècle. Au IXe siècle, la Galicie fut annexée à l'empire de Grande Moravie puis, fut convoitée par deux États émergents : la Pologne pendant le règne de Mieszko Ier, chef des Polanes, et la Rus' de Kiev. On pense que Mieszko règna sur la Galicie entre 960 et 980. Suivant la chronique de Nestor, elle fut conquise par Vladimir le Grand, prince de Kiev, en 981. Dès 1084 émergea une Principauté de Galicie indépendante dont la ville de Halytch (Galič) devint capitale.

En 1323, la dynastie locale des Romanovitch s'éteignit. La ville fut léguée à l'héritier de la dynastie des Romanovitch (par sa mère) - Boleslas de Mazovie (également de la dynastie polonaise des Piast par son père). Il prit le nom de « Iouryi » (Georges) et adopta la religion grecque orthodoxe, mais n'obtint pas l'adhésion des nobles locaux qui l'empoisonnèrent.

A sa mort en 1340, les droits de Lviv furent réclamés par son cousin Casimir III de Pologne, qui envahit avec succès la Galicie et occupa la ville en 1349. Elle obtint en 1356 les droits de Magdebourg et le droit de se gouverner elle-même : les problèmes de la cité devaient alors être administrés par un conseil élu par les citoyens aisés. En 1386, la zone de Lviv fut incluse dans les possessions de la couronne polonaise par Hedwige de Pologne. Plus tard, la ville fut le siège du couronnement de plusieurs rois de Pologne.

1386-1772 Lwów, ville polonaise |

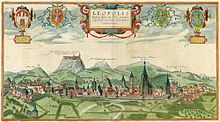

Abraham Hogenberg, Panorama de Lviv, 1618

Partie prenante de la Pologne, (et plus tard de la République des Deux Nations lituano-polonaise), Lwów (selon son nom officiel polonais), devint la capitale de la voïvodie ruthène, qui incluait cinq régions : Lwów, Chełm (Kholm), Sanok, Halych et Przemyśł. Aux siècles suivants, les Polonais la colonisèrent en grand nombre transformant Lwów en une ville multi-ethnique, à majorité polonaise, multiconfessionnelle et un centre de culture, de science et de commerce. Trois archevêchés y étaient installés : l'archevêché catholique latin, l'archevêché gréco-catholique (dit uniate) et l'archevêché arménien. Il y avait aussi des Allemands, puis, à partir du XVIe siècle, des protestants.

Dans la première moitié du XVIIe siècle la ville comptait entre 25 et 30 000 habitants, parmi eux de nombreux artisans.

La première université fut fondée par le roi Jean Casimir en 1661 en tant qu'académie jésuite à la suite de l'établissement du collège de cet ordre ouvert en 1608. Le roi Auguste III confirme ces privilèges, la transformant en académie de Léopol en 1758, puis le pape Clément XIII l'année suivante en l'élevant au statut d'université.

À deux reprises, en 1649 et en 1655, le chef des cosaques ukrainiens Bogdan Khmelnitski, allié d'abord aux Tatars de Crimée puis au Tsar de Moscou, assiégea la ville. Khmelnitski échoua ; Lvov et la Galicie échappèrent ainsi à la domination russe.

1772-1918 Lemberg, ville autrichienne |

En 1772, à la suite de la partition de la Pologne, Lvov devint, sous le nom officiel de Lemberg, la capitale de la province autrichienne dénommée Royaume de Galicie et de Lodomérie. Ce régime laissa une grande empreinte sur l'architecture de la ville. En 1776, paraît la Gazette de Léopol, en langue française, premier journal d'Ukraine. En 1784, l'université laïque fut ouverte par l'empereur Joseph II. Les cours étaient donnés en latin, allemand et polonais puis, à partir de 1786, en ukrainien. Au début du XIXe siècle, la cité devint le siège du primat de l'Église grecque-catholique ukrainienne.

La place Sainte-Marie (ou Marienplatz) en 1915.

En 1867, la Galicie, toujours rattachée à l'Autriche-Hongrie, obtint une large autonomie et les Polonais bénéficièrent de certaines libertés culturelles, dans l'administration locale et l'éducation. Un mouvement patriotique ukrainien subsistait cependant.

Après la Première Guerre mondiale, lors de l'effondrement de l'empire des Habsbourg, la population ukrainienne locale proclama Lviv comme capitale de la république populaire d'Ukraine occidentale le 1er novembre 1918. Quelques jours plus tard, la population polonaise prit le contrôle de la plus grande partie du centre-ville, mais les forces ukrainiennes assiégèrent la ville.

1918-1939 Lwów, ville polonaise à nouveau |

La ville fut rattachée à la Pologne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et reprit son nom polonais de Lwów. En 1922, le premier vol aérien régulier relia Dantzig à Varsovie puis à Lwów (compagnie Aerolloyd, prédécesseur de la LOT Polish Airlines).

Lwów avait une forte minorité juive d'expression yiddish ou allemande : en 1939, près d'un tiers de la population, plus de 100 000 habitants, étaient juifs et la ville comptait cinquante synagogues[3].

Répartition ethno-culturelle en 1931 |

Le recensement polonais de 1931 rapporte les chiffres suivants :

| Polonais | 198 212 | (63,5 %) |

| Yiddish | 75 316 | (24,1 %) |

| Ukrainien | 24 245 | (7,8 %) |

| Ruthène | 10 892 | (3,5 %) |

| Autre | 3 566 | (1,1 %) |

| Total | 312 231 |

| Catholiques romains | 157 490 | (50,5 %) |

| Juifs | 99 595 | (31,9 %) |

| Gréco-catholiques (uniates) | 49 747 | (15,9 %) |

| Orthodoxes | 1 077 | (0,3 %) |

| Autres | 4 322 | (1,4 %) |

| Total | 312 231 |

Seconde Guerre mondiale |

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, la région fut d'abord envahie par les Allemands. La ville fut totalement encerclée par la Wehrmacht le 14 septembre 1939. En application du Pacte germano-soviétique, l'Armée rouge envahit à son tour la région le 17 septembre 1939. Au terme de ce qui sera appelé la bataille de Lwów, la garnison polonaise capitula face aux Soviétiques le 22 septembre 1939. La région fut alors annexée par l'Union soviétique et incorporée à la République socialiste soviétique d'Ukraine selon une des clauses secrètes du Pacte germano-soviétique.

Le 25 juin 1941, les nationalistes ukrainiens de Stepan Bandera entament des pogroms contre les Juifs à Lvov en représailles contre les meurtres de prisonniers commis par le NKVD[5] selon des témoignages récoltés par les Allemands, la majorité des prisonniers étaient des membres de l'OUN. Mais il y avait également parmi eux des Polonais et des Juifs[6]. Naturellement, les Ukrainiens accusèrent la population juive locale d'avoir soutenu le régime d'occupation soviétique en général et surtout d'avoir aidé le NKVD dans son offensive meurtrière contre les nationalistes ukrainiens[6].

En représailles aux exécutions des prisonniers par le NKVD[7], deux pogroms sont déclenchés à Lviv, les 30 juin et 25 juillet 1941, sans discontinuer durant quatre semaines, durant lesquels 4 000 Juifs sont tués[8]. Le 30 juin, ce sont les hommes du bataillon Nachtigall, qui rassemblent un demi-millier de Juifs, qu'ils ont arrêtés dans la rue à des barrages de contrôle[9] ou à leur domicile[10]. Ils sont aidés par des civils portant un brassard, qui seront organisés, le 1er août, en un corps de police auxiliaire, l’UP. Les personnes arrêtées sont réquisitionnées pour porter les cadavres hors des cellules[9],[10]. Une fois le travail accompli, elles subissent le supplice de la course des piques, à savoir, battues à mort entre deux rangs de baïonnettes ukrainiennes sur ordre d'un officier[10].

Le même jour, un millier de Juifs est livré aux insultes et aux coups de la foule[11] qui, parallèlement, couvre de fleurs les soldats allemands en acclamant Hitler et Bandera[12]. La participation de la population et l'enthousiasme des participants sont contrôlés[13], ce qui traduit une politique calculée de terreur. L'autorité abolit les ultimes freins de la conscience individuelle que sont les règles morales en manipulant et confondant victimes et bourreaux. La foule est invitée impérieusement à une manifestation festive qui culmine par un massacre.

Sept mille arrestations[11] sont conduites systématiquement dans les semaines suivantes à partir de listes préparées de longue date par le Sicherheitsdienst. Jusqu'à son départ vers l'est pour Ternopil le 7 juillet au matin, le bataillon Nachtigall, jusque-là principalement affecté à la garde de marchandises[12], participe à ces arrestations[14]. Environ trois mille des personnes interpellées sont exécutées dans le stade municipal de Lviv[15].

Au début de novembre 1941, les Allemands créent un ghetto au nord de la ville (qu'ils rebaptisent Lemberg, comme à l’époque de l'Autriche-Hongrie). Les Einsatzgruppen assassinent des milliers de Juifs âgés ou malades pendant qu'ils traversent le pont de la rue Peltewna pour rejoindre le ghetto. En mars 1942, les Allemands débutent la déportation des Juifs vers le camp d'extermination de Bełżec. En août 1942, plus de 65 000 Juifs sont déportés du ghetto de Lemberg et exterminés. Des milliers d’autres sont envoyés dans le camp de travail forcé voisin de Janowska. Au début du mois de juin 1943, le ghetto est détruit et des milliers de Juifs sont à nouveau massacrés à cette occasion. Les survivants du ghetto sont envoyés au camp de travail forcé de Janowska.

Le 27 juillet 1944, l'Armée allemande est définitivement chassée de la ville par l'Armée rouge. En 1945, la région est rattachée à l'Union soviétique et les Polonais survivants sont déplacés vers Wrocław (en allemand Breslau), en Silésie, région antérieurement allemande alors rétrocédée à la Pologne. Sans Polonais, ni Juifs, la ville est à moitié vide d'habitants.

Période soviétique |

Le centre historique de Lvov a beaucoup souffert de cette période. Dans la ville et même dans son centre historique, il reste quelques bâtiments laissés par les Soviétiques. Les façades des bâtiments anciens, usées par le temps et le manque d’entretien, subissent depuis la fin de cette période une lente rénovation bien que la ville ait des difficultés à redonner à ce vieux quartier sa splendeur d'antan : cette situation est comparable à celles de Saint-Pétersbourg et de La Havane. Ceci n'empêche pas la ville de demeurer l'une des plus belles villes d’Ukraine et la seule du pays à être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Ukraine indépendante |

Population |

Démographie |

Recensements (*) ou estimations de la population[16] :

Composition ethnique |

| Groupe ethnique | 1900 | 1931 | 1959 | 2001 |

|---|---|---|---|---|

| Ukrainiens | 19,9 % | 15,9 % | 60,0 % | 88,1 % |

| Russes | 0 % | 0,2 % | 27,0 % | 8,9 % |

| Juifs | 26,5 % | 31,9 % | 6,0 % | 0,3 % |

| Polonais | 49,4 % | 50,4 % | 4,0 % | 0,9 % |

En 2012, avec 8 022 naissances (contre 7 604 en 2011), le taux de natalité de la capitale était de 11,0 pour mille (contre 10,7 pour mille en 2011). Après des années de déclin démographique, la ville a ainsi connu son premier accroissement naturel durant l'année. Néanmoins le taux de mortalité a augmenté, passant de 11,0 pour mille en 2012 avec 8 010 décès au cours de l'année contre seulement 7 892 décès en 2011 avec un taux de 10,8 pour mille.

Structure par âge |

- 0-14 ans : 14,7 %

(hommes 57,016/femme 53,128)

(hommes 57,016/femme 53,128) - 15-64 ans : 70,7 %

(homme 254,964/femme 276,115)

(homme 254,964/femme 276,115) - 65 ans et plus : 14,6 %

(homme 39,303/femme 70,033) (2016 officiel)

(homme 39,303/femme 70,033) (2016 officiel)

Transports |

Lviv a longtemps souffert du manque d'investissements dans les infrastructures, tant à l'époque soviétique qu'après l'indépendance de l'Ukraine. Depuis quelques années, la municipalité tente d'améliorer et de moderniser son système de transports et a entrepris, en 2011, une réforme importante du réseau des transports en commun. Lviv a également commencé à développer un réseau de pistes cyclables.

Tramways |

Tramway Electron dans la vieille ville.

Les premières lignes de tramway sont inaugurées le 5 mai 1880. Le 31 mai 1894, la dernière ligne de tramway encore tractés par des chevaux est électrifiée. Après la Seconde Guerre mondiale, et l'incorporation à l'Union soviétique, plusieurs lignes sont fermées bien que la plupart des infrastructures aient été préservées. En outre, beaucoup d'arrêts sont supprimés et, aujourd'hui, la distance moyenne entre deux arrêts est d'environ deux kilomètres.

Actuellement, le réseau de Lviv se compose de 75 kilomètres de voies et d'environ 220 tramways. La plupart des tramways sont de type KT4, produits en République tchèque par Tatra. De nouveaux T4+T4 sont en service sur la ligne no 2. D'anciens véhicules Gothaer Waggonfabrik d'avant la Seconde Guerre mondiale sont encore utilisés pour les travaux d'entretien.

Un bus à Lviv.

Bus |

Lviv possède un réseau de bus avec plus de 50 lignes desservies principalement par des bus relativement récents fabriqués localement et des bus d'occasion rachetés à des villes allemandes.

Trolleybus |

Tramway à Lviv

Avec la fin de la guerre et le retour de nombreux habitants qui avaient fui la ville, Lviv a connu une forte croissance démographique et s'est étendue assez rapidement. Ceci a également été accéléré par le programme de développement de l'industrie lourde dans la région par décision des autorités soviétiques. À partir de 1952, pour pallier le manque de moyens de transport, des lignes de trolleybus ont commencé à remplacer les lignes de tramway qui avaient été supprimées. Ultérieurement, de nombreuses autres lignes ont été construites pour relier les banlieues dortoirs à la ville. Aujourd'hui, environ 200 trolleys, pour la plupart construits dans les années 1960, circulent dans la ville.

Train |

La gare de Lviv.

Lviv est un important nœud ferroviaire avec pas moins de neuf lignes qui y convergent. La plupart des villes ukrainiennes ainsi que quelques villes étrangères sont reliées directement à Lviv. De par sa proximité avec la frontière polonaise, les services ferroviaires sont nombreux en direction de ce pays. Beaucoup passent par Przemyśl et Rawa Ruska comme le train de luxe de la liaison Kiev – Cracovie.

Pour plus de détails : Site Lviv Railway (en ukrainien).

Aéroport |

Lviv possède un aéroport international (Code AITA : LWO) situé au sud-ouest de la ville à environ 3 km du centre ville. Il est desservi par le trolleybus et le bus. Des liaisons intérieures et internationales régulières existent avec Kiev, Simferopol, Moscou, Varsovie, Francfort, Vienne, Dortmund avec la compagnie à bas prix Wizzair, ainsi qu'avec d'autres villes étrangères.

L'aéroport a été rénové en prévision du Championnat d'Europe de football 2012 de l'UEFA qui s'est déroulé en partie dans la ville.

Sport |

Football : Karpaty Lviv

Stades |

Arena Lviv : stade de football peut accueillir 34 915 personnes et a été l'un des huit stades accueillant le Championnat d'Europe 2012. Il accueille le Karpaty Lviv, ainsi que certains matchs de Coupe d'Europe du Chakhtior Donetsk depuis le conflit russo-ukrainien qui sévit dans la ville de Donetsk.

Enseignement |

Façade de l'université Ivan Franko.

Façade de l'École polytechnique.

Lviv est un important centre d'enseignement et de recherche en Ukraine qui abrite douze universités, huit académies et un certain nombre de petites écoles d'enseignement supérieur. Plus de 100 000 étudiants sont scolarisés chaque année dans plus de cinquante établissements d'enseignement supérieur.

La ville accueille outre huit instituts de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, plus de quarante instituts de recherche.

Les principales universités sont :

- l’université Ivan Franko ;

- l’université nationale « École polytechnique de Lviv » (Національний університет "Львівська політехніка", en ukrainien) ;

- l’université de médecine de Lviv Danylo Galitsky (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, en ukrainien).

Religion |

Lviv est un des centres de la vie religieuse de l'Ukraine[20].

Catholicisme : 57 %, dont

rite grec : 56 %

latins : 1 %

Orthodoxie : 32 %

Protestantisme : 2 %

Judaïsme : 0,1 %- Autres religions : 3 %

Athéisme : 1,9 %- Indifférents : 4 %

Voir l'article détaillé sur les monastères ukrainiens de la ville.

Jumelages |

Winnipeg (Canada) depuis 1973

Winnipeg (Canada) depuis 1973

Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) depuis 1989

Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) depuis 1989

Rochdale (Royaume-Uni) depuis 1992

Rochdale (Royaume-Uni) depuis 1992

Rzeszów (Pologne) depuis 1992

Rzeszów (Pologne) depuis 1992

Budapest (Hongrie) depuis 1993

Budapest (Hongrie) depuis 1993

Rishon LeZion (Israël) depuis 1993

Rishon LeZion (Israël) depuis 1993

Cracovie (Pologne) depuis 1995

Cracovie (Pologne) depuis 1995

Przemyśl (Pologne) depuis 1995

Przemyśl (Pologne) depuis 1995

Novi Sad (Serbie) depuis 1999

Novi Sad (Serbie) depuis 1999

Samarcande (Ouzbékistan) depuis 2000

Samarcande (Ouzbékistan) depuis 2000

Koutaïssi (Géorgie) depuis 2002

Koutaïssi (Géorgie) depuis 2002

Wrocław (Pologne) depuis 2003

Wrocław (Pologne) depuis 2003

Łódź (Pologne) depuis 2003

Łódź (Pologne) depuis 2003

Lublin (Pologne) depuis 2004

Lublin (Pologne) depuis 2004

Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) depuis 2004

Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) depuis 2004

Saint-Pétersbourg (Russie) depuis 2006

Saint-Pétersbourg (Russie) depuis 2006

Personnalités |

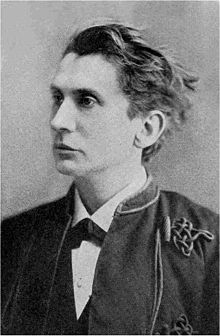

Portrait de Leopold von Sacher-Masoch.

Bohdan Ihor Antonych (1909-1937), poète.

Zbigniew Herbert (1924-1956), poète et essayiste polonais.

Szymon Askenazy (1866-1935), historien, fondateur de l'école historique de Lwów.

Stefan Banach (1892-1945), mathématicien, fondateur de l'analyse fonctionnelle.

Tadeusz Bór-Komorowski, général polonais.

Jan Czekanowski (1882-1965), anthropologue et ethnographe polonais.

Benedykt Dybowski (1833-1930), zoologiste et médecin.

Ludwik Fleck (1896-1961), médecin, biologiste et sociologue.

Ivan Franko (1856-1916), écrivain et poète.

Mieczysław Mümler (1899-1985), as polonais de la chasse de la Seconde Guerre mondiale.

Adam Hollanek, (1922-1998) écrivain de science fiction

Michał Karaszewicz-Tokarzewski (1893-1964), général polonais de la Seconde Guerre mondiale

Eduard Kurzbauer (1840-1879), peintre de l'école de Munich.

Stanislas Lem (1921-2006), écrivain polonais de science fiction.

Stanislas Leszczynski (1677-1766), roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.

Ruslana Lyjytchko (1973- ), chanteuse.

Ludwig von Mises (1881-1973), économiste, auteur majeur de l'école autrichienne.

Roman Odzierzyński (1892-1975), général polonais de la Seconde Guerre mondiale.

Wilhelm Orlik-Rückemann (1894-1986), général polonais, chef du Korpus Ochrony Pogranicza en 1939

Johann Georg Pinsel (1707-1761), sculpteur baroque.

Joseph Roth (1894–1939), écrivain et journaliste.

Leopold von Sacher-Masoch (1836–1895), écrivain. Le terme « masochisme » est dérivé de son nom.

Jean III Sobieski (1629-1696), roi de Pologne.

Ivan Trush (1869-1941), peintre impressionniste.

Rudolf Weigl (1883-1957), biologiste polonais. On lui doit le vaccin contre le typhus.

Moshe Chaim Lau (1892-1942), rabbin, assassiné à Treblinka

Simon Wiesenthal (1908-2005), survivant de l'Holocauste et chasseur des criminels de guerre nazi.

Jacob Isaac Niemirower est un rabbin né en 1872 à Lviv et décédé en 1939

Paulina Lavitz (1879-1959), est une actrice de théâtre yiddish américaine d'origine polonaise.- Danylo Ishutin, alias Dendi, joueur professionnel de Dota 2 né en 1989.

Actualité |

L'aérodrome de Lviv a été la scène d'une tragédie le 27 juillet 2002, lorsqu'un avion de chasse SU27 s'est écrasé sur la foule au cours d'une démonstration, faisant 83 morts et 115 blessés[réf. souhaitée].

La ville a été submergée en décembre 2004 par la révolution orange à partir du moment où l'élection présidentielle très contestée a failli tourner à l'avantage du pouvoir en place. Elle a été une des premières à refuser la victoire de Viktor Ianoukovytch.

En 2012, elle a accueilli des rencontres du Championnat d'Europe de football, l'occasion d'augmenter sa capacité hôtelière.

Lieux remarquables |

- L'église dominicaine.

- La cathédrale Saint-Georges, de style baroque-rococo, bâtie en 1744 et 1760, sur une colline dominant la ville.

- La cathédrale arménienne, fondée en 1356.

- L'église jésuite de Lviv, de style baroque.

Église et monastère des Bernardins (Lviv).- L'église de l'Assomption.

- L'immense cimetière Lychakivskiy, équivalent ukrainien du Père Lachaise. Sur une colline boisée, il rassemble plusieurs générations d'Ukrainiens, Russes, Polonais, Autrichiens, dont les tombes, parfois sculptées avec un grand raffinement, émergent d'une épaisse forêt.

- L'opéra, au bout de l'avenue Svobody (Liberté), construit en 1900, par l'architecte Gorgolevski.

- Les maisons bourgeoises, autour de la place Adam Mickiewicz.

- Le palais Potocki, construit en 1889-1890 par l'architecte Louis Dauvergne, pour une grande famille aristocratique polonaise, dans le style d'un hôtel particulier français.

- L'hôtel George, palace à la splendeur défraîchie, où séjournèrent Balzac et Krouchtchev. Leopold von Sacher Masoch y écrivit plusieurs chapitres de sa Vénus à la fourrure.

- La place du Rynok (Rynek en polonais, place du marché), avec ses façades Renaissance et ses cours intérieures à l'italienne. En son centre, se trouve l'« hôtel de ville », surplombé d'une tour de 65 m. Le bâtiment est entouré de quatre statues, représentant respectivement Diane, Adonis, Neptune et Amphitrite. La statue de Neptune était le lieu où se déroulaient les exécutions publiques, au Moyen Âge.

- Les anciens remparts de la ville et leur musée d'armes anciennes.

- Le Musée national

- L’horloge fleurie de Lviv, de Oleksiy Burnayev[21]

- L’horloge à jacquemarts en façade d'un hôtel[22].

Vue de Lviv, depuis le Haut-Château

Panorama de la vieille ville

Lviv

L'hôtel de ville, place du Rynok

Le palais Potocki

L'architecture

L'opéra de Lviv

La galerie d'art de Lviv

La place Adam Mickiewicz

L'avenue Svobody (Liberté)

La place du Rynok

L'avenue Chevtchenko

Parc Strysky

Le cimetière Lychakivskiy

La cathédrale Saint-Georges

L'Église de l'Assomption

La cathédrale arménienne

Le couvent des Bernardins

Lieux remarquables détruits |

- La synagogue Temple des Juifs progressistes, détruite par les Allemands et les milices ukrainiennes en 1941.

Notes et références |

Notes |

Ce nom a été porté durant la majeure partie de son histoire étant donné qu'elle est une ville historiquement polonaise.

Ce qui signifie « la ville du lion ».

Ou Léoville (ouvrages des voyageurs du XIXe siècle) ou encore Lionville (une seule occurrence trouvée).[réf. souhaitée]

Références |

(ru) « Pogoda.ru.net », mai 2011(consulté le 21 avril 2012)

(en) « Climatological Information for L'vov, Ukraine », Hong Kong Observatory (consulté le 21 avril 2012)

(en)« Lvov », sur Jewish Virtual Library

[1]

Guerres et génocides au XXe siècle de Yves Ternon p. 232

Les années d'exterminations de Saul Friedländer (2008) page 279

Y. Nakonechny, Шоа у Львові, p. 143, Bibliothèque scientifique V. Stefanyka - NAN, Lviv, 2004

G. Motyka, Ukraińska partyzantka, 1942-1960, p. 98, Rytm pour Institut d'études politiques de Académie polonaise des sciences, Varsovie, 2006, (ISBN 83-7399-163-8).

Eliahu Jones, Témoignage, cité in Der Spiegel, op. cité.

A. Goldberg, Témoignage, cité in Der Spiegel, op. cité.

Chef local du SD, Alerte événement URSS no 24, cité in Der Spiegel, op. cité.

„Oberländer : Nachtigall in Lemberg“, in Der Spiegel, 24 février 1960.

Cn. Liphshiz, French priest interviews Hitler's willing executioners in Ukraine. Father Patrick Desbois was a member of Pope Benedict XVI's entourage in Israel last week., Haaretz, Tel Aviv, 18 mai 2009.

T. Segev, Simon Wiesenthal, p. 369, Siedler (en), Berlin, 2010.

R. Breitman, Himmler and the "Terrible Secret" among the Executioners, in Journal of Contemporary History, vol. XXVI, no. 3 & 4 "The Impact of Western Nationalisms : Essays Dedicated to Walter Z. Laqueur on the Occasion of His 70th Birthday", p. 431-451, septembre 1991.

(ru) Recensements de 1959, 1970 et 1979 sur www.webgeo.ru — (uk) Office des statistiques d'Ukraine : Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2011 року» [Manuel statistique « Nombre d'habitants de l'Ukraine au 1er janvier 2011 »]. « http://stat6.stat.lviv.ua/PXWEB2007/ukr/publ/index.asp »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 29 mars 2013)

Roman Szporluk: Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union. Hoover Institution Press, 2000, (ISBN 0-8179-9542-0)

Національний склад Львівського воєводства « Copie archivée » (version du 31 octobre 2010 sur l'Internet Archive) за переписом 1931 року

Населення Східної Галичини « Copie archivée » (version du 31 octobre 2010 sur l'Internet Archive) за переписом 1900 року

« Who is he, the citizen of Lviv? »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

L’horloge fleurie de Lviv, de Oleksiy Burnayev

L’architecte M. Bogdan Goy maître d'œuvre de la reconstruction de l'ensemble immobilier de hôtel ; Oleksiy Burnayev, constructeur d’horloges spéciales, à jacquemarts, Florales ; le sculpteur Roman Gaba

Voir aussi |

.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}

Bibliographie |

Littérature |

Joseph Roth (1894-1939), Lemberg, die Stadt (1924)

Józef Wittlin (1896-1976), Mój Lwów (1946, Ma Lwow)

Philippe Sands (1960-), Retour à Lemberg (2017), traduite de East West Street (2016)

Articles connexes |

- Galicie

- Marian Jaworski

Stanislas Leszczyński qui fut roi de Pologne de 1704 à 1709 et de 1733 à 1736, ainsi que duc de Lorraine de 1737 à 1766.- Opéra de Lviv

- École de Lvov-Varsovie

- Ligne Curzon

- École mathématique de Lwów

Massacre des professeurs de Lwow en 1941

Karpaty Lviv, club de football de la ville- Faculté des arts décoratifs et appliqués Ivan Trush de Lviv

- Galerie d'art de Lviv

Liens externes |

- Site officiel

(uk)(en)(it) Львівські ремінісценції (Réminiscences de Léopol : galerie photo d’Olena Krouchynska)

- Portail de l’Ukraine

- Portail de la Pologne

- Portail de la Seconde Guerre mondiale