Anthropologie

| Sous classe de | Sciences sociales |

|---|---|

| Objet | Être humain (en) |

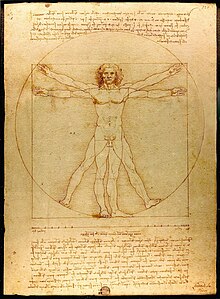

Homme de Vitruve, par Léonard de Vinci.

L'anthropologie .mw-parser-output .prononciation>a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Loudspeaker.svg/11px-Loudspeaker.svg.png")center left no-repeat;padding-left:15px;font-size:smaller}Écouter est une science, située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles, qui étudie

l'être humain sous tous ses aspects, à la fois physiques (anatomiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs, etc.) et culturels (social, religieux, psychologiques, géographiques, etc.). Chapitre le plus vaste de l'histoire naturelle, l'anthropologie constitue une monographie sur le type ou genre homo, qui décrit et analyse les « faits anthropologiques », c'est-à-dire caractéristiques de l'hominisation et de l'humanité.

Le terme anthropologie vient de deux mots grecs, anthrôpos, qui signifie « homme » (au sens générique), et logos, qui signifie parole, discours. Elle constitue jusqu'au XIXe siècle une branche du savoir philosophique, mais avec la naissance des sciences sociales le terme change de sens pour désigner essentiellement la nouvelle science. La démarche anthropologique « prend comme objet d’investigation des unités sociales de faible ampleur à partir desquelles elle tente d’élaborer une analyse de portée plus générale, appréhendant d’un certain point de vue la totalité de la société où ces unités s’insèrent »[1].

Sommaire

1 Terminologie

1.1 Anthropologie et ethnologie

1.2 Anthropologie et sociologie

1.3 Anthropologie sociale et culturelle

2 Définition

3 Traditions

4 Histoire

4.1 Primat de l’anthropologie physique

4.2 Autonomisation de l’anthropologie sociale

4.2.1 Anthropologie, sociologie et politique

4.2.2 Reconnaissance institutionnelle

4.2.3 Rôle du musée

4.2.4 Évolution de la méthode ethnographique

4.3 Grandes périodes

5 Enseignement

5.1 En France

5.2 En Belgique francophone

5.3 Au Québec

6 Centres de recherches

6.1 En Belgique

6.2 En France

6.3 En Algérie

7 Notes et références

8 Voir aussi

8.1 Bibliographie

8.2 Articles connexes

8.3 Liens externes

Terminologie |

Anthropologie et ethnologie |

Anthropologie et ethnologie nomment la même discipline. Historiquement, ces deux termes ont désigné des concepts différents : l'anthropologie était une science de la nature et l'ethnologie concernait le classement culturel puis « l'analyse comparée des mœurs et des institutions des sociétés traditionnelles ». Selon Marcel Mauss, il est possible de distinguer dans le métier d'anthropologue une phase ethnographique[2] qui observe et collecte les faits, une phase ethnologique qui les analyse, et une phase anthropologique[3] qui compare, synthétise et théorise[4]. Mais pour certains anthropologies contemporains, ce découpage en deux moments n'est pas applicable dans la pratique : « toute ethnographie est déjà ethnologie, toute observation déjà interprétation »[5].

L'ethnologie reste cependant implicitement associée à l'étude d'un peuple déterminé, en général d'une société traditionnelle, et au travail sur le terrain[6], tandis que l'anthropologie étudie les faits anthropologiques, c'est-à-dire propres à l'humanité. Historiquement en France, jusque dans les années 1950, l'ethnologie s'occupait des sociétés primitives et on parlait d'anthropologie physique. Dans le monde anglo-saxon, c'est le mot anthropologie qui a été choisi pour l'étude des peuples primitifs, l'ethnologie étudiant leur histoire[7].

Depuis les années 1950, les expressions anglo-saxonnes « social anthropology » (en particulier britannique) et « cultural anthropology » (en particulier américaine) ont été assimilées par les chercheurs et tout le monde utilise le terme « anthropologie »[8].

Anthropologie et sociologie |

L'anthropologie se distingue de la sociologie dont l'objet n'est pas spécifiquement l'homme, mais les sociétés et les communautés, aussi bien humaines qu'animales.

Anthropologie sociale et culturelle |

Une fois débarrassé des courants historiques (racialisme, diffusionnisme, structuralisme, évolutionnisme, fonctionnalisme, etc.), le débat continue entre anthropologie sociale et anthropologie culturelle : même s'il s'est apaisé depuis les années 1980, la première est essentiellement européenne (écoles française et britannique) et la seconde américaine. Ces deux courants ne se sont jamais séparés, la distinction ne pouvant être qu'artificielle entre « une sociologie des peuples sans écriture d’un côté, une science de la culture privilégiant l’étude de l’art, du folklore, de la religion, du langage, de l’autre ». C'est Claude Lévi-Strauss qui a relativisé en pointant le fait que l'être humain est autant un animal social qu'un Homo faber (être culturel). Ainsi la différence entre les deux domaines ne serait qu'une question de point de vue. Il est nécessaire de distinguer la société de la culture, l'anthropologie est alors soit sociale soit culturelle selon que l'on prend la première ou la seconde comme concept central[9].

Finalement, « l'anthropologie sociale et culturelle prédomine en Europe, mais elle reste en concurrence aux États-Unis avec des approches naturalistes »[10].

Définition |

L'anthropologie étudie principalement les rites et les croyances, les structures de parenté et les mariages, et les institutions[10],[6]. Plus généralement, elle cherche à « penser et comprendre l'unité de l'homme à travers la diversité des cultures »[5].

Traditions |

L'anthropologie américaine attache beaucoup d'importance aux aspects culturels des langues et des modes de pensée et d'action. Il y a eu un Institut d'Anthropologie à Washington DC pour aider les autorités fédérales dans leurs relations avec les pays étrangers et les contacts transculturels.

Le modèle anglo-saxon est axé sur la multidisciplinarité et divise traditionnellement l’anthropologie en quatre sous-disciplines :

- l'anthropologie biologique (également appelée anthropobiologie ou bioanthropologie) qui étudie les modes de transmission, les causes et les effets des variations biologiques et de leur évolution chez les groupes humains ;

- l'ethnologie ou anthropologie sociale et culturelle, l’anthropologie sociale (surtout en Europe) s’intéresse entre autres à l’étude de la parenté, de la politique et de l’organisation sociale tandis que l’anthropologie culturelle (surtout aux États-Unis) étudie les mœurs, la religion et les autres aspects symboliques des sociétés humaines ;

- l'archéologie, qui étudie les sociétés humaines passées à travers les vestiges matériels qu’elles ont laissés derrière elles ;

- l'ethnolinguistique ou anthropolinguistique, qui se penche sur la variabilité linguistique à travers les différentes sociétés humaines et qui voisine dès lors avec la sociolinguistique et la dialectologie.

En France, les travaux structuralistes de Claude Lévi-Strauss ont exercé une grande influence. Il a aussi contribué fortement à institutionnaliser cette discipline en France.

Histoire |

L'anthropologie étudie dans son acception la plus large le genre humain. L'anthropologie est en ce sens pendant longtemps une branche du savoir philosophique. Descartes, Hobbes, Rousseau ou encore Kant avec L'anthropologie du point de vue pragmatique participent de cette forme première de l'anthropologie. Elle s'est ensuite développée au cours du XIXe siècle en tant que science pour répondre aux observations faites sur la diversité physique et culturelle de l'espèce humaine[11].

Le terme même d'anthropologie a changé de sens au fil des découvertes et en suivant les différents courants de pensée.

Primat de l’anthropologie physique |

Constituée dans les années 1850, l'étude de l’Homme débute sous l'angle de l'anthropométrie[11]. Elle s’inscrit dans un mouvement plus général qui, ramenant l’Homme au sein de la nature, lui fait perdre la position privilégiée qu’il occupait au sein de la Création dans la théologie chrétienne.

Buffon définit dans son Traité des variations de l'espèce humaine (1749) l'« Anthropologie » comme l'équivalent de l’«Histoire naturelle de l'Homme ». Diderot propose en 1751 une définition plus étroite en faisant de l’anthropologie un équivalent de l’anatomie[12]. Ces visées restrictives sont contestées par Kant dans son ouvrage l'anthropologie d'un point de vue pragmatique publié en 1798, où le philosophe désigne plutôt ainsi la connaissance que l'Homme a de lui-même comme « habitant de la terre qui est inscrit par sa sensibilité et sa raison dans des relations empiriquement nécessaires avec les êtres du monde »[13]. Si le périmètre de l’anthropologie et sa position vis-à-vis de disciplines voisines demeurent flous au cours du XIXe siècle, elle reste considérée comme une discipline des sciences naturelles. Se confondant, en France plus particulièrement, avec ce qui est aujourd’hui désigné comme l’anthropologie physique, elle épouse le paradigme naturaliste qui « proclame que le statut d’un groupe humain, comme l’ordre du monde qui le fait tel, est programmé de l’intérieur de la matière vivante »[14]. La préoccupation principale des anthropologues, le plus souvent issus de la médecine ou de la biologie, est d’étudier l’origine et l’évolution de l’homme, d’établir des classifications de l’espèce humaine sur la base du concept de race, en s’appuyant sur les méthodes de l’anatomie comparée.

Sur le plan institutionnel, l’anthropologie se développe d’abord en dehors du cadre universitaire, au sein de sociétés savantes, fruits d’initiatives privées. En France, l’éphémère Société des observateurs de l'homme, présidée par Louis-François Jauffret, se fixe pour tâche l’étude de « l'homme sous ses aspects physique, moral et intellectuel », projetant d’établir une classification des races sur des bases anatomiques. La Société ethnologique de Paris, fondée en 1838 par William Edwards, circonscrit principalement ses débats à la querelle sur l’origine de l’espèce humaine opposant monogénisme et polygénisme. Elle disparaît en 1848. En 1855, Armand de Quatrefages occupe la chaire d’anthropologie qui remplace la chaire d’anatomie humaine au Muséum national d'histoire naturelle. Pierre-Paul Broca, considéré par ses contemporains comme le père de l’anthropologie physique en France, contribue à affermir ces premiers ancrages académiques. De formation médicale, il fonde la Société d'anthropologie de Paris en mai 1859[15] puis l'École d'Anthropologie de Paris, inaugurée en décembre 1876, d’orientation polygéniste.

Au Royaume-Uni, la London Ethnological Society naît en 1843, sur le modèle de la société créée par Edwards[16] ; une fraction polygéniste et anti-darwinienne, menée par James Hunt, opère une scission pour créer l'Anthropological Society of London en 1863[17]. Les deux sociétés se fondent finalement dans le Royal Anthropological Institute en 1871. En Allemagne, Rudolph Virchow et Adolf Bastian, tous deux médecins, créent en 1869 la Société berlinoise d'anthropologie, d'ethnologie et de préhistoire (Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Ungerschichte).

D'un point de vue large, on peut considérer que Hérodote fait déjà de l'anthropologie dans ses Histoires. Le Père de l'histoire, au fil de son enquête donne de précieuses informations sur les peuples rencontrés de près ou de loin par les Perses et s'interroge sur ceux-ci tout en restant assez objectif. Ainsi il décrit leur aspect physique, leur façon de se vêtir, de faire la guerre, leur mode de vie ou encore leurs croyances et coutumes. C'est notamment le cas des Livres I, II, III, V et VI dans lesquels Hérodote parle des Perses, Mèdes et autres peuples d'Asie Centrale et de Moyen-Orient, puis des Égyptiens et Nubiens, Libyens et Scythes dans le livre IV et enfin Thraces et Grecs dans les livres V et VI.

Autonomisation de l’anthropologie sociale |

Anthropologie, sociologie et politique |

La scission entre anthropologie et sociologie a fait débat depuis ses débuts : il s'agissait alors d'une différence focale, l'anthropologie ayant pour sujet d'étude « l'homme et ses interactions sociales au sein des cultures simples et primitives » (Antonia Newport). L'effondrement de l'idée même de « culture simple et primitive » a conduit l'anthropologie à se redéfinir, sans qu'aucune définition n'ait jusqu'à maintenant pu servir de consensus. Selon la sociologue L.B.B. Claw, qui retrace l'histoire de l'anthropologie, les contours de la discipline se dessinent en réalité « non par une différence de sujet, mais par une spécificité d'écoles, celles qui s'inscrivent soit dans l'héritage maussien, soit dans la tradition structuraliste ». Elle affirme qu'il n'existe aucune différence fondamentale entre la méthode et les sujets traités par le sociologue Émile Durkheim à la fin de sa vie (notamment les Formes élémentaires de la vie religieuse), et ceux traités par son neveu, l'anthropologue Marcel Mauss, allant jusqu'à émettre l'hypothèse selon laquelle « l'anthropologie comme discipline autonome en France a bien pu naitre de la seule volonté de son fondateur de se libérer d'un oncle jugé autoritaire et dogmatique ». Plus que des sujets, Durkheim et Mauss partagent une conception du savoir très proche, à mille lieux de la neutralité axiologique wéberienne. On sait que pour Durlkheim, la sociologie "ne mériterait pas une heure de peine si elle n'avait qu'un intérêt spéculatif" (2ème préface à La Division du travail social). Aussi tire-t-il des enseignements normatifs de ses découvertes sociologiques : si les sociétés industrielles tiennent en raison de la solidarité organique qui leur est typique, il faut encourager les institutions qui l'entretiennent, comme, à ses yeux, les corporations professionnelles. De la même manière, dans son Essai sur le don, son neveu tire-t-il des "conclusions de morale et de politique" de sa découverte anthropologique fondamentale : si le don - la triple obligation de donner, recevoir et rendre - constitue le liant sans lequel toute société se délite, il faut encourager les institutions qui l'entretiennent, comme, à ses yeux, les coopératives de consommation[18].

Reconnaissance institutionnelle |

Ce qui est désigné comme l’anthropologie sociale au Royaume-Uni, l’anthropologie culturelle aux États-Unis ou encore l’ethnologie en France s’autonomise progressivement de la tutelle de l’anthropologie physique au tournant des XIXe et XXe siècles. Premier titulaire d’une chaire d’anthropologie à l’université d’Oxford en 1895[19]Edward Tylor est l'un des principaux initiateurs de ce processus, notamment avec son ouvrage Primitive Culture. Il est également l’auteur du premier manuel de la discipline, intitulé Anthropology (1881), qui laisse encore une grande place à l’anthropologie physique et à l’exposé des classifications raciales[20]. En 1906, un de ses disciples James Frazer définit l’anthropologie sociale comme la branche de la sociologie qui s'intéresse à l’étude des « peuples primitifs ». La même année, cette distinction est reprise à Oxford lors de la création d’un diplôme d’anthropologie[21].

En France, le groupe de chercheurs regroupés autour de Durkheim et de L'Année sociologique joue un rôle important dans ce processus d’autonomisation. En 1901, Marcel Mauss obtient ainsi la chaire des « religions des peuples sans civilisation » de la 5e section de l’École pratique des Hautes Études[22]. En 1925, Mauss participe également aux côtés de Paul Rivet à la fondation de l’Institut d'ethnologie de l’université de Paris. L’emploi du terme « ethnologie » ne doit cependant pas tromper sur la conception que s’en fait Rivet. Pour lui, elle reste une branche des sciences naturelles et doit permettre de regrouper dans une même institution l’ensemble des disciplines qui concourent à ce qu'il désigne comme la Science de l’Homme : l'anthropologie, restreinte à la seule anthropologie physique, la linguistique, l’archéologie et la préhistoire[23].

Rôle du musée |

Portrait anthropologique, Fonds Trutat, conservé au Muséum de Toulouse

Les musées jouent un rôle majeur dans la structuration de la discipline. Au cours du XIXe siècle, les artefacts des cultures non occidentales, auparavant disséminés dans les collections des cabinets de curiosités de l’aristocratie européenne, sont progressivement regroupés et exposés dans des sections spécifiques des musées, avant de jouir de lieux d’exposition propres. En 1856 est ainsi créé un département d’ethnologie au sein du Musée des Antiquités de Berlin dont les collections sont transférées en 1873 dans le musée royal d'ethnologie (Königliches Museum für VölkerKunde) sous la direction d’Adolf Bastian. Le premier musée d’anthropologie, le Peabody Museum of Archeology and Ethnology de l’université Harvard l'avait précédé en 1866[24] tandis qu'en France le musée d’ethnographie du Trocadéro ouvre ses portes en 1878. Ce type d’institution se généralise dans les dernières décennies du XIXe siècle à l’ensemble des pays occidentaux[25], notamment sous l’effet des conquêtes coloniales. Il devient un lieu d’affirmation et de promotion de la politique impériale[26].

Sur le plan scientifique, l’exposition muséale constitue l’aboutissement du travail de collecte d’objets et d’informations, réalisée le plus souvent par le biais du réseau colonial. Mais le musée est aussi un laboratoire où l’anthropologue traite et interprète les données et un lieu d’enseignement où se transmet la culture professionnelle naissante.

Évolution de la méthode ethnographique |

Les premiers anthropologues s’appuient sur des documents de seconde main comme les récits de voyages d'explorateurs ou de missionnaires ou encore les rapports des administrations coloniales. Cette division du travail entre celui qui collecte les informations et celui qui les interprète reste la norme dans les pays d’Europe jusqu’en 1914[27]. La figure de l’« anthropologue en chambre » (armchair anthroplogist) dont James George Frazer peut faire figure d’archétype est alors dominante[28]. Les voyages d’exploration à visée scientifique formalisent progressivement la tâche que remplissaient spontanément mais de manière aléatoire les explorateurs, en fixant des objectifs de collecte d’information sur les populations rencontrées : l’expédition Baudin (1801) vers les Terres Australes compte ainsi dans ses rangs François Péron qui voyage en qualité d’« anthropologiste ». Les visées géopolitiques de l’expédition Lewis et Clark, soutenue par Thomas Jefferson, s’accompagnent également d’un plan d’étude des tribus amérindiennes qui se trouveraient sur son parcours.

L’anthropologie du XIXe siècle se caractérise par une intense volonté de collecte d’information concernant les populations extra-européennes, première étape d’un travail de mise en ordre et de classification, conçu dans une perspective évolutionniste. Sans jamais avoir quitté l’Europe, James George Frazer a compilé un matériel considérable pour rédiger Le Rameau d'or qui se présente comme un immense répertoire de mythes et de rites en provenance du monde entier. De son côté, en s’appuyant sur les missions et les administrations coloniales, Lewis Henry Morgan s’est attaché à répertorier l’ensemble des terminologies de parenté utilisées dans le monde[29]. Dans ce contexte où l’anthropologue est avant tout un exégète, la critique de la fiabilité des sources revêt une importance cruciale. La rédaction de guides d’enquêtes et la formation des futurs enquêteurs est une préoccupation des ethnologues. Dès 1800, Joseph-Marie de Gérando avait inauguré le genre en publiant ses Considération sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages à destination de l’expédition Baudin. Cette préoccupation reste toujours vivace en France au début des années 1930, comme en témoigne la publication des Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques en 1931[30].

Sur le plan méthodologique, la trajectoire de l’ethnologie française et de l’ethnologie anglo-saxonne divergent sensiblement pendant l’entre-deux-guerres. Pendant cette période, le modèle français repose sur une collecte collective extensive et itinérante[31] qui, tels la mission Dakar-Djibouti ou le voyage de La Korrigane dans les mers du Sud, renoue avec la tradition des expéditions d’exploration. Mettant plus particulièrement l’accent sur la civilisation matérielle, ces missions entendent réaliser un inventaire ethnologique du monde. Le musée est pensé comme la finalité du travail ethnologique : les expéditions phares qui sont lancées à cette période s’articulent étroitement avec le Musée d’ethnographie du Trocadéro, remplacé en 1937 par le Musée de l’Homme. Au Royaume-Uni, le travail de terrain et le contact prolongé avec les tribus observées s’imposent progressivement comme une des caractéristiques fondamentales de la discipline. En 1922, l’introduction des Argonautes du Pacifique occidental de Bronisław Malinowski marque un tournant en théorisant la méthode de l’observation participante. Là où le recensement de la culture matérielle constituait la base du travail ethnographique, Malinowski insiste sur la nécessité de s’immerger en profondeur dans la culture des sociétés observées ; l’installation chez l’habitant, l’adoption du mode de vie, l’apprentissage de la langue deviennent des préalables indispensables à la compréhension du « point de vue de l’indigène »[32].

Grandes périodes |

L'histoire de l'anthropologie peut se diviser en quatre grandes époques marquant les principales conceptions de cette discipline. De 1850 à 1920, le racialisme catalogue les types humains et les groupes sociaux[11] (il atteindra ses limites puis sera abandonné autour de 1890), et l'évolutionnisme s'intéresse au développement supposé d'un état « sauvage » vers la civilisation. L'adjectif « primitif » est ainsi utilisé des années 1860 aux années 1950 avant de s'incliner devant la complexité de toutes les sociétés humaines[33]. Lewis Henry Morgan (1818-1881), Edward Tylor (1832-1917) et James George Frazer (1854-1941) sont des anthropologues évolutionnistes connus.

De 1880 à 1940, le diffusionnisme s'oriente vers l'évolution des différentes civilisations et la façon dont elles se sont diffusées dans le monde, du point de vue culturel.

Le culturalisme originaire des États-Unis s'oppose au racialisme et à l'évolutionnisme en essayant d'adopter une démarche objective étudiant directement les cultures vivantes[34]. Franz Boas (1858-1942) en est l'un des représentants importants.

De 1920 à 1950, le fonctionnalisme, sous l'influence d'Émile Durkheim, commence à étudier l'humanité dans son ensemble en se préoccupant des « besoins universels des sociétés humaines et des différentes manières de les satisfaire »[34].

Entre 1950 et 1980, le structuralisme, courant européen développé par Claude Lévi-Strauss, et le néo-évolutionnisme, courant américain plus proche du matérialisme et des théories darwiniennes, finissent par se rapprocher sous l'impulsion de Lévi-Strauss et de Georges Balandier[35].

Matérialisme et matérialisme historique

Julien Offray de La Mettrie (1709-1751)

Karl Marx (1818-1883)

Leslie White (1900-1975)

Marvin Harris (1927-2001)

Néo nominalisme ou anthropologie dogmatique

Louis-Gabriel de Bonald (1745-1840)

Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) (il étend le langage à tous les signes)

Pierre Legendre (1930-)

Diffusionnisme :

Grafton Elliot Smith (1871-1937)

William H. R. Rivers (1864-1922)

Culturalisme

Franz Boas (1858-1942)

Margaret Mead (1901-1978)

Christopher Alexander (1936-)

École sociologique française

Émile Durkheim (1858-1917)

Marcel Mauss (1872-1950)- Le Collège de sociologie (1937-1939)

École sociologique allemande

Max Weber (1864-1920)- Arnold Ziest (1871-1917)

École britannique

Meyer Fortes (1904-1983)

Ashley Montagu (1905-1999)

Fonctionnalisme

Arnold Van Gennep (1873-1957)

Bronislaw Malinowski (1884-1942)

Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955)

Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973)

Structuralisme

Claude Lévi-Strauss (1908-2009)

Pierre Bourdieu, (1930-2002), pour Le Sens pratique.

Françoise Héritier (1933-2017)

Philippe Descola (1949), pour Par delà nature et culture.

Anthropologie post-culturaliste

Clifford Geertz (1926-2006)

Médiationnisme

Jean Gagnepain (1923-2006)

Anthropologie philosophique allemande

Max Scheler (1874-1928)

Ernst Cassirer (1874-1945)

Helmuth Plessner (1892-1985)

Arnold Gehlen (1904-1976)

Anthropologie existentielle

- Michael Jackson (anthropologue) (1940-)

Albert Piette (1960-)

Anthropologie de la complexité

Edgar Morin (1921-)

École de Rio

E. Viveiros de Castro (1951-)- Otavio Velho

- Moacir Palmeira

- Lygia Sigaud

Anthropologie dynamique ; développée à l'Université de Manchester (Royaume-Uni) et à La Sorbonne à partir des années 1950, elle correspond à l'étude du changement dans les sociétés modernes (notamment, l'influence du colonialisme).

Max Gluckman (1911-1975)

Victor Turner (1920-1983)

Melville Herskovits (1895-1963)

Roger Bastide (1898-1974)

Georges Balandier (1920-)

Francis Affergan (1945-)

Erwan Dianteill (1967-)

Effet Flynn, qui étudie l'évolution de l'intelligence humaine, essentiellement dans l'époque contemporaine

James R. Flynn (1934-)

Ulric Neisser (1928-2012)- William Dickens

Arthur Jensen (1923- 2012)- Gérard Althabe (1932-2004)

Marc Augé (1935-)

Autres anthropologies

Luc de Heusch (1927-2012), Figure majeure de l'Université libre de Bruxelles.

Julien Freund (1921-1993), philosophe et sociologue français ayant abordé les champs de l'ethnologie et de l'anthropologie.

René Girard (1923-2015)

Harold Barclay (1924-2017)

Jan Vansina (1929-2017)

Pierre Clastres (1934-1977)

James C. Scott (1936-)- Remo Guidieri (?-)[36],[37]

Anne-Marie Losonczy (?-)[38],[39]

Claude Karnoouh (1940-)

Steven Lukes (1941-)

Ellen Meiksins Wood (1942-2016)

Charles Macdonald (1944-)

Jean-Christophe Victor (1947-2016)

David Graeber (1961-), Pour une anthropologie anarchiste (2006)

Michael Singleton (1939-)

Pierre-Joseph Laurent (1956-)

Robert Deliège (1953-)

Enseignement |

En France |

Les universités et écoles d'enseignement supérieur suivantes délivrent des licences, des masters de recherche et des doctorats avec mention « anthropologie» :

École des hautes études en sciences sociales (master et doctorat seulement)- Museum National d'Histoire Naturelle (master et doctorat seulement - spécialisé dans les rapports Hommes-Natures)

- Université Aix-Marseille

Université de Caen Basse-Normandie, Site de l'Université

- Université Lille 1

- Université Lyon II

Université Bordeaux

- Master 2 recherche anthropologie sociale ethnologie spécialité cultures, politiques et santé

- Master 2 professionnel anthropologie sociale ethnologie spécialité santé, migration et médiation

- Université de Paris-Diderot

- Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Université de Pari-Descartes

- Master recherche d'ethnologie de la Sorbonne

- Master professionnel « Expertise ethnologique en projets culturels et touristiques »

Université Paris Vincennes - Saint Denis- Université de Strasbourg

- Université Toulouse II

Université Tours, licence, master, doctorat

En Belgique francophone |

- Université Libre de Bruxelles

- Université de Louvain

- Université de Liège

- Université de Namur

- Université de Mons

Au Québec |

- Université de Montréal

- Université McGill

- Université Laval

- Université Concordia

Centres de recherches |

En Belgique |

Laboratoire d'Anthropologie des Mondes Contemporains (LAMC) - Université Libre de Bruxelles

Laboratoire d'Anthropologie Prospective (LAAP) - Université catholique de Louvain- Laboratoire d'Anthropologie Sociale et Culturelle (Lasc) - Université de Liège

En France |

Centre d'anthropologie culturelle (Canthel)[40] — Université Paris Descartes Sorbonne[41]

Centre de recherche sur l'imaginaire (CRI) — Université de Grenoble

- Centre de recherches et d'études anthropologiques (CREA) — Université Lyon 2

- Institut interdisciplinaire en anthropologie du contemporain (IIAC) — EHESS

- Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) — EHESS

Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS) — Collège de France

UMR 7186, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (LESC)[42] — CNRS et Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (Idemec) — CNRS et Université d'Aix-Marseille

- UMR 7206, Laboratoire d'ethnoécologie et d'éco-anthropologie - CNRS et MNHN

En Algérie |

Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) - Oran

- Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH) - Alger

Notes et références |

Mondher Kilani, Introduction à l’anthropologie, Lausanne, Payot, 1992, p. 33

Manuel d'ethnographie

Sociologie et anthropologie.

Dortier 2008, p. 766.

Géraud, Leservoisier et Pottier 2016, p. 10.

Géraud, Leservoisier et Pottier 2016, p. 7.

Géraud, Leservoisier et Pottier 2016, p. 11.

Dortier 2008, p. 767.

Dianteill 2012.

Dortier 2008, p. 765.

Dortier 2008, p. 761.

Jean Copans, Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan, Paris, 1996, p. 8.

Monique Castillo, Introduction à l'anthropologie kantienne, EHESS, 1996

Colette Guillaumin, « Pratique du pouvoir et idée de Nature (II) Le discours de la Nature », Questions féministes, no 3, 1978, p. 10.

Piet Desmet, La linguistique naturaliste en France (1867 - 1922), Volume 6, Peeters Publishers, 1996, p. 160.

George W. Stocking, Victorian anthropology, Free press, 1987, p. 244.

Stocking (1987), p. 245.

Sylvain Dzimira, Mauss, savant et politique, La Découverte, 2008(ISBN 9782707152930, lire en ligne)

Peter Rivière, A history of Oxford anthropology, Berghahn Books, 2007, p. 28.

Robert Deliège, Une histoire de l'anthropologie, Écoles, auteurs, théories, Seuil, 2006, p. 35.

Adam Kuper, L'anthropologie britannique au XXe siècle, Karthala, 2000, p. 11.

Victor Karady, « Durkheim et les débuts de l’ethnologie universitaire », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 74, septembre 1988. Recherches sur la recherche, p. 27.

Revue de synthèse historique, avril-juin 1931, p. 203. Cité in Benoît de L'Estoile, Le goût des autres. De l'Exposition coloniale aux arts premiers, Flammarion, Paris, p. 118.

De L'Estoile (2007), p. 217.

Gérald Gaillard, Dictionnaire des ethnologues et des anthropologues, Armand Colin, 1997, p. 5.

De L’Estoile (2007), p. 104.

De L’Estoile (2007), p. 106

Deliège (2006), p. 37

Deliège (2006), p. 26.

Selon Jean Jamin, elles furent rédigées par Maurice Griaule et Michel Leiris sur la base des cours de Mauss à l’Institut d’ethnologie. De L’Estoile (2007), Note 10, p. 141.

De L'Estoile (2007), p. 171.

Bronisław Malinowski, Les Argonautes du Pacifique occidental, 1922, p. 25. Cité dans Deliège, p. 149

Dortier 2008, p. 762.

Dortier 2008, p. 763.

Dortier 2008, p. 764.

https://www.cairn.info/publications-de-Guidieri-Remo--110094.htm

http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2015/09/rencontre-avec-remo-guidieri/

http://cerma.ehess.fr/index.php?166

https://www.cairn.info/publications-de-Losonczy-Anne-Marie--28169.htm

*site du Centre d'anthropologie culturelle - CANTHEL (Université Paris Descartes Sorbonne)

*présentation institutionnelle du Centre d'anthropologie culturelle - CANTHEL (Université Paris Descartes Sorbonne)

http://www.mae.u-paris10.fr/ethnologie/ethnoaccueil.php

Voir aussi |

.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}

Bibliographie |

Erwan Dianteill, « Anthropologie culturelle ou anthropologie sociale ? Une dispute transatlantique », L'Année sociologique, vol. 62, no 1, 2012, p. 93-122 (DOI 10.3917/anso.121.0093, lire en ligne)

Jean-François Dortier et al., Le dictionnaire des sciences humaines, Sciences Humaines, coll. « La Petite Bibliothèque des Sciences Humaines », 2008, 829 p. (ISBN 978-2-912601-73-5)

Marie-Odile Géraud, Olivier Leservoisier et Richard Pottier, Les notions clés de l'ethnologie : Analyses et textes, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 2016, 367 p. (ISBN 978-2-200-61555-0)

- Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris (304 numéros en ligne en 2012 avec Persée, soit 7027 contributions, 1864-2009), fondée en 1859 pour rendre compte de l'activité scientifique de « l'histoire naturelle de l'homme », compris comme l'étude de l'origine et de la diversité de l'espèce humaine. Pluridisciplinaires, les bulletins traitent de l'anthropologie ; du biologique au culturel. Depuis 2000, les bulletins sont diffusés sur le site revues.org (avec une barrière mobile de 3 ans).

Francis Affergan, La pluralité des mondes, 1997, Albin Michel, Paris

Francis Affergan, Construire le savoir anthropologique, 1999, PUF, Paris

Philippe Descola, Par delà nature et culture, 2006, Gallimard, Paris

Clifford Geertz, Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir, 1986, PUF, Paris

Philippe Descola, Gérard Lenclud, Carlo Severi, Les Idées de l'anthropologie, 1988, Colin, Paris

Jean-Loup Amselle, Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures, 2005, Champs Flammarion, Paris

Wiktor Stoczkowski, Anthropologies rédemptrices, 2008, Hermann, Paris

Jean Copans, Maurice Godelier, L'Anthropologie, science des sociétés primitives?, 1971, Denoël

Marcel Mauss, Manuel d'ethnographie, Payot ; Sociologie et anthropologie, PUF

Jean Copans, Jean Jamin, Aux origines de l'anthropologie française, 1994, J-M Place, Paris

Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, traduction Michel Foucault, 1964, Vrin, Paris- Chamla Marie-Claude, L'anthropologie biologique, 1971, PUF, Coll. Que sais-je ?, no 1023

- Henri-Jean Martin, Aux sources de la civilisation européenne. Paris, Albin Michel, 2008. 22,5 cm, 704 p.

- Jean-Philippe Cazier [dir.], Abécédaire de Claude Lévi-Strauss, Éditions Sils Maria, 2008.

Albert Piette, Fondements à une anthropologie des hommes, collection « Société et Pensées » dirigée par Gérald Bronner, Éditions Hermann, 2011.- Francis Dupuy (2001). Anthropologie économique. Ed. Armand Colin, 2001, 192 p.

Charles Macdonald, L’ordre contre l’harmonie : anthropologie de l’anarchisme, Petra, 2018, présentation éditeur, (ISBN 9782847432046), (OCLC 1029661460).- Angelica Montanari, Histoire de l'anthropophagie en Occident, Arkhé, 2018, 192 p.

Articles connexes |

- Anthropologie biologique

- Anthropologie cognitive

- Anthropologie de l'alimentation

- Anthropologie de l'art

- Anthropologie de la santé

- Anthropologie des religions

- Anthropologie des techniques

- Anthropologie du corps

- Anthropologie historique

- Anthropologie judiciaire

- Anthropologie marxiste

- Anthropologie physique

- Anthropologie politique

- Anthropologie urbaine

- Écologie humaine

- Économie des sociétés traditionnelles

- Ethnobiologie

- Ethnolinguistique

- Ethnomusicologie

Évolution humaine.- Film ethnographique

- Histoire de l'anthropologie

- Homo sapiens

- Intelligence sociale

- Liste d'anthropologues

- Paléoanthropologie

- Relation entre science et religion

- Système à maison

- Évolution (biologie)

Liens externes |

Notices d'autorité : Bibliothèque nationale de France (données) • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale de la Diète • Bibliothèque nationale de Suède

- L'Homme, revue française d'anthropologie

- Ethnographiques.org, revue en ligne

- Collection « Anthropologie prospective »

- Collection « Investigation d'anthropologie prospective »

- Portail des sciences humaines et sociales

- Portail de l’anthropologie