Bucarest

| Bucarest (ro) București.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Héraldique |  Drapeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Région | Munténie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Municipalité | Bucarest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Maire Mandat | Gabriela Firea (PSD) depuis 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Code postal | 0xxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Indicatif téléphonique international | +(40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Population | 1 883 425 hab. (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 8 261 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Coordonnées | 44° 25′ 00″ nord, 26° 06′ 00″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Superficie | 22 800 ha = 228 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fuseau horaire | +02:00 (heure d'hiver) +03:00 (heure d'été) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géolocalisation sur la carte : Roumanie

Géolocalisation sur la carte : Roumanie

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Site web | http://pmb.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

modifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bucarest (en roumain București ![]() ?/bu.kuˈreʃtʲ/ [Fiche], ou Municipiul București en version longue) est la capitale de la Roumanie.

?/bu.kuˈreʃtʲ/ [Fiche], ou Municipiul București en version longue) est la capitale de la Roumanie.

La ville est mentionnée pour la première fois en 1459 comme marché fortifié au carrefour des routes commerciales entre Târgoviște, alors capitale de la Valachie, Brașov en Transylvanie, et le port de San-Giorgio fondé par les Génois sur le Danube. Ce marché s'est rapidement développé et, au XVIIe siècle, il devient la capitale de la principauté de Valachie, puis, en 1859, de la Roumanie.

Lors du dernier recensement de 2011, la municipalité comptait 1 883 425 habitants, en diminution par rapport à 2002 et 1992. Bucarest reste la plus grande ville de Roumanie.

Sommaire

1 Étymologie

2 Géographie

2.1 Topographie

2.2 Hydrographie

2.3 Géologie et relief

2.4 Climat

2.5 Transports

2.5.1 Transport en commun

2.5.1.1 Métro

2.5.1.2 Transport de surface

2.5.2 Transport aérien

2.5.3 Transport ferroviaire

2.5.4 Transport routier

2.5.5 Transport fluvial

2.6 Environnement

3 Urbanisme

3.1 Architecture historique

3.2 Morphologie urbaine

3.2.1 Constructions historiques

3.2.2 Bâtiments modernes

3.3 Voirie

3.3.1 Places

3.3.2 Rues

3.3.3 Boulevards

4 Héraldique

5 Histoire

5.1 Moyen Âge

5.2 Renaissance, nouvelle capitale

5.3 Temps des révolutions

5.4 Capitale de l'Union des trois provinces

5.5 Période communiste

5.6 Période contemporaine

5.7 Traités signés à Bucarest

5.8 Décoration française

6 Politique et administration

6.1 Organisation administrative

6.1.1 Répartition des secteurs

6.1.2 Zone métropolitaine

6.1.3 Qualité de vie

6.2 Politique

6.3 Budget et fiscalité

6.4 Instances judiciaires et administratives

6.5 Jumelage et partenariats

7 Population et société

7.1 Démographie

7.1.1 Évolution démographique

7.1.2 Religions

7.1.3 Communautés ethno-linguistiques minoritaires

7.2 Immigration

7.3 Enseignement

7.3.1 Établissements scolaires

7.3.2 Vie universitaire

7.3.2.1 Universités d'État

7.4 Santé

7.5 Sports

7.5.1 Football

7.5.2 Handball

7.6 Médias

7.6.1 Presse écrite

7.6.2 Radio

7.6.3 Télévision locale

7.7 Cultes

7.8 Personnalités liées à Bucarest

8 Économie

8.1 Revenus de la population et fiscalité

8.2 Entreprises et commerces

8.3 Quartiers d'affaires

8.4 Tourisme

9 Culture locale et patrimoine

9.1 Monuments et lieux touristiques

9.1.1 Monuments

9.1.2 Églises principales

9.1.3 Autres lieux de culte

9.1.4 Parcs et jardins publics

9.1.5 Cimetières notables

9.2 Patrimoines culturels

9.2.1 Musées

9.2.2 Bibliothèques

9.2.3 Opéras, théâtres et salles de spectacle

9.2.4 Cinéma

9.2.5 Cafés, restaurants et hôtels

9.3 Bucarest dans les arts et la culture

9.3.1 Littérature

9.3.2 Peinture et la sculpture

9.3.3 Musique

9.3.4 Photographie

9.3.5 Cinéma

9.3.6 Culture populaire

10 Notes et références

11 Galerie

12 Voir aussi

12.1 Bibliographie

12.2 Articles connexes

12.3 Liens externes

Étymologie |

Selon la légende attestée au XIXe siècle[1], București viendrait de Bucur (en), un berger qui se serait établi le premier sur l’emplacement actuel. Comme, en roumain, bucur signifie « joie », de nombreux écrivains roumains surnomment Bucarest « la ville de la joie ». En fait, en Roumanie, beaucoup de toponymes en …ești sont le pluriel des patronymes en …escu et rappellent l’allégeance des personnes concernées à un fondateur (marchand, fermier libre, boyard, voïvode ou hospodar) : ainsi, București peut parfaitement être le pluriel de Bucurescu, patronyme rappelant l’allégeance à un quelconque Bucur (équivalent roumain de Hilaire) ; il est seulement peu vraisemblable qu’il s’agisse d’un simple berger, et plus probable qu’il s’agisse d’un important propriétaire de troupeaux, la ville avec ses lacs étant une étape et un marché sur les chemins de transhumance entre les Carpates (estive) et le Danube (hivernage). La forme française du nom de la ville provient de l'allemand : Bukarest[2].

Géographie |

Topographie |

Bucarest vu par le satellite Spot.

Bucarest se trouve dans le sud de la Roumanie, entre Ploiești au nord et Giurgiu au sud, à moins de 80 kilomètres de la Bulgarie.

La plaine de Bucarest, sous-région de la plaine valaque (de l'est de la Serbie au sud-est de la Roumanie), s'étend le long de la Dâmbovița, du nord dans les Carpates, au sud dans la vallée de l'Argeș. Bucarest est au centre-sud de cette plaine, entre 60 et 90 mètres d'altitude.

En tant que capitale, Bucarest est un nœud de transport important, sur le chemin de la route européenne 81 de Pitești à Constanța, et au cœur du réseau des chemins de fer roumains (gare d'origine de cinq lignes principales).

Hydrographie |

Le lac Cișmigiu.

La Dâmbovița traverse la ville d'Ouest, au niveau de Chiajna, en Est, au niveau de Glina. La Dâmbovița se jette dans l'Argeș, un affluent du Danube.

La Colentina s'écoule dans la partie nord de Bucarest, se jetant plus en aval de la ville dans la Dâmbovița.

Les deux rivières sont l'objet de nombreux lacs naturels ou artificiels au sein de la ville, particulièrement pour la Colentina le lac Herăstrău, le lac Floreasca, le lac Tei ou le lac Colentina.

Un lac se situe au centre de la ville, le Lac Cișmigiu qui se trouve dans le parc portant le même nom. Ledit lac, qui fut utilisé pour les bains à l'époque médiévale, est entouré du Parc Cișmigiu, inauguré en 1847 sur les plans de l'architecte allemand Carl F. W. Meyer.

Géologie et relief |

Bucarest comporte trois collines : Cotroceni, Dealul Mitropoliei et Butte de Spirea (siège du Palais du Parlement, ancienne Maison du Peuple).

Climat |

Le climat de la Valachie est continental, avec de forts écarts entre des hivers rigoureux et des étés plutôt moites. Les précipitations tombent majoritairement au printemps et en été. Jadis ville-jardin, Bucarest atténuait alors ces contrastes, ses nombreux arbres coupant le vent d'hiver et maintenant la fraîcheur en été. Aujourd'hui livrée à la mode du béton et du verre, Bucarest où le nombre d'arbres a beaucoup diminué hors des parcs (pour faire toujours plus de place à la prolifération automobile, qui envahit même les trottoirs), est au contraire une cité qui accentue les contrastes climatiques, et il n'est pas rare que les mois d'été la température diurne dépasse les 40 °C. À la station climatique de la ville cependant, les températures maximales ne dépassent que rarement les 35 °C et les températures minimales n'atteignent que rarement les 20 °C...[réf. nécessaire]

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −4,8 | −4 | 0,1 | 4,9 | 10,5 | 13,6 | 15,4 | 14,9 | 10,5 | 5,4 | 0,6 | −3,4 | 5,3 |

| Température moyenne (°C) | −1 | 0,8 | 5,8 | 11,5 | 16,9 | 20,7 | 22,6 | 22,4 | 17,6 | 11,7 | 5,2 | 0,2 | 11,2 |

| Température maximale moyenne (°C) | 2,8 | 5,5 | 11,4 | 18 | 24 | 27,7 | 29,8 | 29,8 | 24,6 | 17,9 | 9,8 | 3,7 | 17,1 |

| Précipitations (mm) | 40 | 36 | 38 | 46 | 70 | 77 | 64 | 58 | 42 | 32 | 49 | 43 | 595 |

Transports |

Transport en commun |

Station de métro Titan.

Lire le média

Lire le médiaVidéo : trams et trolleys de Bucarest, 2014

Le réseau de transport public de Bucarest est le plus important au niveau national et est l'un des plus étendus d'Europe. Il comporte plusieurs lignes de métros, tramways, trolleybus et bus exploitées par la STB (Societatea de Transport București). Le parc de véhicules, extrêmement vétuste en 1990, a été en grande partie renouvelé et mis aux normes de sécurité et de confort européennes, mais reste insuffisant, d'autant que la rareté des couloirs en site propre englue les véhicules dans les embouteillages. Un système privé de minibus est aussi présent à Bucarest. Le métro était exploité partie par la CFR (les chemins de fer) et en partie par la STB. Depuis 2007, l'ensemble du métro est exploité par l'Autorité métropolitaine de transport de Bucarest. Malgré ces progrès, le réseau ne répond pas bien aux besoins, car les modifications apportées par la dictature à l'époque de Nicolae Ceaușescu ont été conservées à cause de la priorité absolue donnée à l'automobile : de nombreux passages piétons ont été supprimés, or certains seulement sont remplacés par des tunnels, pas toujours accessibles aux moins mobiles et surtout le réseau de tramways qui, avant 1985, était interconnecté au centre de la ville, Piața Unirii, n'a pas été à nouveau raccordé : les terminus des différents réseaux se trouvent donc à plus d'un kilomètre les uns des autres, obligeant les voyageurs à de longues et périlleuses marches et traversées de rues. Enfin, l'intermodalité reste, elle aussi, insuffisante au niveau des gares et des aéroports : à titre d'exemple, aucune ligne de tramway ou de métro ne dessert l'aéroport international Henri-Coandă de Bucarest et la ligne ferroviaire venant de la Gare du nord aboutit non à l'aérogare, mais à la gare du village d'Otopeni, d'où il faut prendre une navette : le trajet est court mais il y a rupture de charge.

Métro |

Le plus fiable des modes de transport en commun de Bucarest est le métro, aujourd'hui exploité par la société « Metrorex ».

Le réseau est composé en 2013 de 4 lignes :

- la ligne M1 reliant Pantelimon à Dristor en passant par le centre ville et la Gare du Nord, ouverte entre 1979 et 1991 (elle reste surtout une ligne circulaire) ;

- la ligne M2 reliant Pipera à Berceni, ouverte entre 1986 et 1987 ;

- la ligne M3 reliant Precizei à Anghel Saligny, ouverte entre 1979 (le trajet commun avec M1) et 2008 ;

- la ligne M4 reliant le Parc Bazilescu à Gare du Nord, ouverte entre 2000 et 2011, prolongement en cours jusqu'à la station « Lac Străulești ».

Le réseau actuel est donc constitué de 63 km et de 52 stations. Les stations sont en moyenne espacées de 1,5 km l'une de l'autre. Il constitue le moyen de transport le plus rapide de la ville.

En plus du prolongement de la ligne M4, il est également prévu :

- la ligne M5, dont le lancement est prévu pour 2016, reliant Pantelimon à Râul Doamnei ;

- la ligne M6, dont le lancement est prévu pour 2019, reliant l'aéroport de Bucarest-Henri-Coandă et l'aéroport international Aurel-Vlaicu à la ligne M4 à la station 1er mai ;

- la ligne M7, dont le lancement est prévu pour 2020, reliant Voluntari à Bragadiru ;

- la ligne M8, dont le lancement n'est pas encore planifié, reliant Crângași à Dristor.

Transport de surface |

Le transport en commun de surface est de la responsabilité de la Société de Transport Bucarest (ro) (STB) et comprend un réseau à la fois d'autobus, de trolleybus, de tramway et de métro léger. Le réseau de la STB est l'un des plus denses d'Europe, gérant le déplacement de près de 2,3 millions de passagers par jour sur 105 lignes de bus, 18 lignes de trolley et 25 lignes de tramway. Le réseau de tramway est actuellement en transition : les lignes desservant le centre-ville en ont été démantelées, d'autres sont converties en métros légers. L'acquisition de nouveaux véhicules pour les autobus est lancée.

Les taxis sont très nombreux à Bucarest (9500 chauffeurs autorisés en 2008) avec des tarifs autour de 1,4 lei la minute (soit environ 30 centimes d'euro). Certains sont trois fois plus chers mais le tarif est obligatoirement indiqué sur la carrosserie.

Transport aérien |

Nouvelle aérogare de l'aéroport d'Otopeni.

La ville est desservie par deux aéroports :

- l'aéroport de Bucarest-Henri-Coandă (autrefois Otopeni) ;

- l'aéroport international Aurel-Vlaicu (autrefois Băneasa).

Henri-Coandă est le plus grand aéroport roumain avec un trafic de 5 millions de passagers en 2007. La principale compagnie en est la société nationale roumaine Tarom.

L'aéroport international Aurel-Vlaicu, plus petit, est utilisé pour des vols de fret et des vols low-cost (à bas coût).

Transport ferroviaire |

Bucarest est le nœud ferroviaire principal de la compagnie nationale des chemins de fer roumains. La gare la plus importante est la gare du Nord d'où partent et arrivent tous les jours des trains provenant ou vers de nombreuses localités roumaines et également de grandes villes européennes, par exemple :

Belgrade en Serbie ;

Budapest en Hongrie ;

Sofia en Bulgarie ;

Vienne en Autriche ;

Chișinău en République de Moldavie ;

Kiev en Ukraine ;

Thessalonique en Grèce ;

Moscou en Russie ;

Istanbul en Turquie.

De la Gare du Nord, le trafic journalier est constitué de 283 trains de la compagnie des voyages de la CFR et 2 de l'opérateur privé Regiotrans.

Il existe encore d'autres gares à Bucarest, à savoir : Ouest (Basarab), Băneasa, Est (Obor), Progresul et Titan-Cățelu, mais leur utilisation est très réduite car l'ensemble de gares multiples (inspiré de Paris et Londres) mis en place au XIXe siècle a été remplacé, dans la seconde moitié du XXe siècle, par un réseau centralisé à la Gare du Nord (surtout pour les relations internationales), plus pratique pour la police politique de la dictature communiste dans sa tâche de surveillance des déplacements. La Gare du Sud (Filaret) a même été fermée en tant que terminus ferroviaire et convertie en gare routière inter-urbaine.

À partir de la ville, il existe aujourd'hui 5 lignes principales[3] :

- la ligne 300 : Bucarest - Brașov - Sighișoara - Teiuș - Războieni - Cluj-Napoca - Oradea

- la ligne 500 : Bucarest - Ploiești (sud) - Adjud - Pașcani - Suceava - Vicșani

- la ligne 700 : Bucarest - Urziceni - Făurei - Brăila - Galați

- la ligne 800 : Bucarest - Constanța - Mangalia

- la ligne 900 : Bucarest - Roșiorii de Vede (nord) - Craiova - Filiași - Caransebeș - Timișoara (nord)

ainsi que deux lignes secondaires :

- la ligne 901 : Bucarest - Pitești - Craiova

- la ligne 902 : Bucarest - Giurgiu

Transport routier |

Durant plus de cinquante ans (1960-2010) une politique du « tout-automobile » s'est traduite à Bucarest par un grand développement des voies de circulation routière : percement à travers le centre de grands et larges boulevards de forte circulation, reliant le centre urbain à la périphérie, recul du transport électrique de surface (disparition de lignes de tramway et de trolleybus), raréfaction des arrêts (un sur trois a été supprimé). Cette politique à largement favorisé l'afflux des automobiles en ville, notamment depuis 1990, selon le phénomène connu des urbanistes sous le nom d'« aspirateur à voitures », notamment le long des axes principaux (Nord-Sud, Est-Ouest, Nord-Ouest-Sud-Est) et des deux anneaux (intérieur et extérieur) constamment engorgés. Les autres rues de la ville sont également bondées, tant aux heures de pointe par les voitures de passage cherchant désespérément des raccourcis, qu'aux heures calmes où les piétons ne peuvent plus circuler sur les trottoirs, convertis en parkings sauvages. Chaque jour, plus d'un million de véhicules circulent dans la ville (un pour deux habitants). Les encombrements, les accidents, la pollution atmosphérique et sonore (l'usage du klaxon est permanent et omniprésent), la formation de trous et de nids de poule sont les conséquences directes de cette situation qui dégrade fortement la qualité de vie, met celle des plus faibles (enfants, personnes âgées, handicapés) en danger, et est devenue le problème principal de la municipalité.

Bucarest est également un nœud principal du réseau de routes nationales roumaines, ainsi que le point de départ de trois autoroutes (la A1 vers Pitești, la A2 vers Constanța et la A3 vers Ploiești) et des nouvelles routes nationales (DN1 vers Oradea, DN1A vers Brașov, DN2 vers Suceava, DN3 vers Călărași, DN4 vers Oltenița, DN5 vers Girgiu, DN6 vers Timișoara et Cenad, DN7 vers Nădlac et DN71 vers Sinaia).

Transport fluvial |

Environnement |

Bucarest, où est née la géonomie sous les auspices de Grigore Antipa au début du XXe siècle, a pendant longtemps été une « ville-jardin », où il y avait trois arbres pour un immeuble et cinq mètres carrés de verdure pour un mètre carré bâti. Tout ce couvert végétal avait une double utilité

- régulatrice climatique, elle protégeait du lourd soleil, de la poussière et des orages soudains de l'été continental et du glacial blizzard d'hiver (le climat continental étant très contrasté)

- nourricière, elle pallia, pendant la dictature, les constantes pénuries de l'économie (mal) planifiée, en permettant aux Bucarestois de produire eux-mêmes quelques fruits et légumes dans leurs jardins, y compris autour des immeubles collectifs où, à la place de pelouses, on voyait pousser poireaux, aubergines, poivrons, tomates ou pommes de terre.

Les Bucarestois aimaient alors leurs arbres et ne coupaient (à la scie manuelle) que leurs branches mortes (c'est le véritable sens du mot « élaguer »), laissant leur ramure se déployer magnifiquement et ombrer rues et jardins. Nombreux étaient les coins de rue où l'on voit des arbres centenaires dominer des immeubles de plusieurs étages… En outre, les jardins publics étaient nombreux et très étendus, mais, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l'idéologie productiviste de la « lutte de l'homme civilisé contre la nature sauvage », adoptée tant par le régime communiste des années 1945-1989, que par le régime libéral qui lui a succédé, a progressivement imprégné les décideurs et l'opinion. Ainsi, l'aspect environnemental est aujourd'hui complètement négligé dans le mode de développement récent de la ville, malgré les efforts du ministère de l'Environnement[4]. À titre d'exemple, malgré le climat contrasté de Bucarest, l'agglomération a subi la prolifération de l'automobile, la réduction des transports électriques et sur rail, la diminution des espaces verts (qui ne représentent plus aujourd'hui qu'un sixième de la superficie urbaine) et l'émondage excessif des arbres survivants (à la tronçonneuse mécanique), ainsi que la multiplication des hautes constructions de béton et de verre (de 8 à 20 étages pour la plupart). Pour compenser les effets climatiques négatifs de cette évolution, on abuse du chauffage l'hiver et de la climatisation l'été. Les Bucarestois, respirant un air vicié et soumis à des contrastes thermiques accrus, développent de plus en plus de maladies infectieuses et d'allergies[5].

Urbanisme |

Le centre-ville est un mélange d'architecture médiévale, néo-classique et art nouveau. L'architecture communiste est essentiellement de l'ère utilitaire et domine la plupart des secteurs du Sud. Des constructions contemporaines telles que des gratte-ciels et immeubles de bureaux complètent le paysage.

Architecture historique |

Église Stavropoleos.

Intérieur du Cercle Militaire.

De la ville d'architecture médiévale, la plupart des édifices qui ont survécu jusqu'à l'époque moderne ont été détruits sous le régime communiste avec le processus de systématisation engagé à la suite du séisme de 1977. Certains édifices médiévaux et de la Renaissance ont été conservés, les plus notables sont dans la zone Lipscani. Ce quartier contient des édifices remarquables tels que Hanul lui Manuc et les ruines de Curtea Veche. À la fin du Moyen Âge, ce quartier était le cœur du commerce à Bucarest. Dès les années 1970, la zone a connu le déclin urbain, et de nombreux bâtiments historiques sont tombés en ruine. En 2005, la zone Lipscani a été rendue piétonne et est depuis en cours de restauration.

Le centre-ville a conservé l'architecture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, et en particulier de la période d'entre-deux-guerres, qui est souvent considérée comme l'« âge d'or » de l'architecture de Bucarest. À cette époque, la ville a été considérablement agrandie et s'est enrichie, rivalisant avec d'autres grandes capitales européennes comme Paris.

En Roumanie, les tendances novatrices du langage architectural répondaient à un objectif de valorisation et d'affirmation de l'identité culturelle nationale. Le mouvement Art nouveau trouve son expression à travers de nouveaux styles architecturaux initiés par Ion Mincu et poursuivis par d'autres architectes prestigieux, qui tirent des références importantes de l'architecture religieuse et laïque du Moyen Âge roumain (comme l'église du monastère Stavropoleos ou l'église disparue du monastère Văcărești) et des motifs folkloriques roumains.

Deux constructions remarquables de cette époque sont le Palais Crețulescu abritant les services roumains de l'UNESCO et le Palais Cotroceni, résidence du président de la Roumanie. Beaucoup de constructions imposantes telles que la gare de Bucarest Nord, la Banque nationale de Roumanie et le Palais du Téléphone datent de cette période. Dans les années 2000, les bâtiments historiques du centre-ville ont été en grande partie restaurés. Dans certains quartiers résidentiels de la ville, en particulier dans les quartiers centraux et nord avec une population à revenus élevés, de nombreuses villas XXe siècle ont également été restaurées dans la décennie qui a suivi la révolution.

Style baroque du Palais Cantacuzène.

Le passage Macca-Villacrosse.

Style éclectique du palais de la Caisse d'Épargne

Casa Capșa, café et hôtel.

Style néo-gothique du restaurant Caru' cu Bere (« Le chariot à bière »).

Style roumain néoclassique de l'École centrale pour filles.

Morphologie urbaine |

Comme pour de nombreuses villes européennes, l'urbanisme de Bucarest s'est surtout développé par la volonté de dirigeants politiques, une fois la ville parvenue au statut de capitale. Bucarest offre une grande variété architecturale, mêlant bâtiments traditionnels roumains, constructions influencées par l'école française, bâtiments issus de la période communiste, sans oublier les constructions les plus récentes, issues de l'architecture contemporaine. Cette influence française sur une partie de l'architecture bucarestoise fut autrefois telle que Bucarest était appelée le « Petit Paris » (Micul Paris). On doit cette influence à des architectes roumains comme Ion Mincu ou Petre Antonescu tous deux élèves de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris et représentants du style architectural néo-brâncovenesc. Preuve de l'importance de ces architectes, l'Université d'architecture et d'urbanisme porte le nom d'Ion Mincu.

À la suite de la prise de pouvoir de Nicolae Ceaușescu ou des événements tragiques tels que le Séisme de Vrancea de 1977, la ville a connu des transformations morphologiques importantes. Des bâtiments du centre-ville jugés trop fragiles ont été détruits pour être remplacés par des blocs résidentiels. Un monument imposant, la maison du peuple fut également construit durant cette période ; il est le second plus vaste bâtiment administratif au monde après le Pentagone américain.

Le patrimoine de Bucarest a subi de nombreuses pertes, d'une part lors de ses convulsions historiques, mais aussi avec la transformation de la société roumaine depuis le début des années 2000. La faiblesse des lois protégeant ce patrimoine, l'insuffisance des listes d'immeubles inscrits sur la liste du Patrimoine Historique, ainsi que la corruption ont créé un terreau fertile pour les promoteurs. De nombreuses constructions purement fonctionnelles et sans aucune valeur architecturale, ont remplacé les maisons, jardins, villas et palais typiquement bucarestois qui constituaient une richesse architecturale et culturelle unique[6]. Mais depuis quelques années, les anciens palais et les villas du centre commencent à être restaurés et plusieurs ont été classés au patrimoine mondial.

Constructions historiques |

L'hôpital Colțea, l'un des plus anciens de la ville, date de 1704.

Certaines rues sont bordées de somptueux palais néobaroques protégés comme :

Curtea Veche : ancienne cour princière datant du XVe siècle bâtie sous les ordres de Vlad III l'Empaleur.

Hanul lui Manuc : bâtiment classé aux monuments historiques roumains, l'auberge a été construite en 1808 par un entrepreneur arménien, Emanuel Mârzaian, connu sous son nom turc Manuc Bei. L'auberge est située strada Franceză non loin de la Curtea Veche.

Villa Monteoru ou maison des écrivains :

Casa Lenș - Vernescu : bâtie en 1820 sur l'Avenue de la Victoire, la Casa Vernescu est un bâtiment classé aux monuments historiques.

Palais Cantacuzène : bâtiment situé sur l'Avenue de la Victoire, le Palatul Cantacuzino (de Bucarest), dont la construction s'est terminé en 1902, a été érigé selon les plans de Ion D. Berindey selon un style baroque de l'époque Louis XVI. Il était destiné au prince Georges Grégoire Cantacuzène, ancien premier ministre de Roumanie. Il accueille, en 1956, le musée Mémorial George-Enescu, du nom du grand compositeur roumain, devenu, depuis 1990, le musée national.

Palais Suțu : situé dans le Secteur 3, le Palatul Suțu est un bâtiment classé de style néogothique érigé en 1835. Il accueille le musée municipal de Bucarest.

Palais Crețulescu : situé le long du Parc Cișmigiu, le Palatul Crețulescu a été bâti selon les plans de l'architecte Petre Antonescu dans un style renaissance français. Il a été cédé en 1972 à l'UNESCO pour son Centre Européen pour l'enseignement supérieur.

Palais Cotroceni : à la base un monastère érigé par Șerban Ier Cantacuzène sur la colline Cotroceni, le palais Cotroceni est devenu la résidence principale du roi Carol Ier sur les plans de l'architecte français Paul Gottereau dans un style vénitien classique. II est devenu par la suite le siège de la présidence de la république de Roumanie.

Palais CEC : autre réalisation de Paul Gottereau, également sur la base d'un monastère déjà restauré par Constantin II Brâncoveanu.

Palais Ghica : encore nommé Palais Ghika Tei, il s'agit d'un palais érigé selon la volonté de Grigore IV Ghica sur les plans de l'architecte roumain d'origine catalane Xavier Villacrosse.

Bâtiments modernes |

Tours résidentielles des « Jardins d'Asmita » dans la banlieue de Bucarest.

Ensemble de bureaux des « Tours de la Porte de la Ville » près de la Maison de la presse libre.

Depuis la chute du communisme en 1989, plusieurs bâtiments de l'ère communiste ont été rénovés, modernisés et utilisés à d'autres fins. Ainsi, plusieurs ensembles obsolètes de vente au détail ont, par exemple, été reconvertis en centres commerciaux. Dotés de salles circulaires géantes, que l'ont surnommait autrefois ironiquement « cirque de la faim » en raison des pénuries alimentaires vécues dans les années 1980, ces complexes furent construits à l'époque de Ceaușescu et devaient accueillir marchés alimentaires et restaurants. Cependant la plupart avait été laissées en chantier au moment de la Révolution. Les centres commerciaux modernes comme Unirea, Centre commercial de Bucarest, la Romania et la Plaza City Mall ont tous été élevés sur les structures préexistantes de ces « cirques de la faim ». Autre exemple intéressant, la modernisation et la transformation du grand bâtiment du Centre Civique (Centrul Civic) en Hôtel Marriott. Ce processus s'est accéléré dans les années 2000, lorsque la ville a connu un boom immobilier. De nombreux bâtiments du centre-ville datant de l'ère communiste sont alors devenus des cibles de choix en raison de leur emplacement. Ces dernières années, de nombreux immeubles de l'ère communiste ont également été rénovés pour améliorer leur aspect extérieur.

Le développement d'une architecture contemporaine à Bucarest a eu lieu après la chute du Communisme et en particulier après 2000, lorsque la ville a connu une période de renouvellement urbain et architectural, profitant de la forte croissance économique roumaine. les bâtiments construit alors sont principalement constitués de verre et d'acier et s'élèvent souvent à plus de dix étages. Il en existe de nombreux exemples, que ce soit des centres commerciaux (en particulier le Centre commercial de Bucarest, réalisé à partir de la transformation et de l'extension d'un bâtiment abandonné), des immeubles de bureaux, ou encore des banques, etc.

Depuis 2005, un nombre important d'immeubles de bureaux sont en construction, en particulier dans les quartiers nord et est de la ville. En outre, une tendance apparue ces dernières années consiste à ajouter des ailes ou des façades modernes à des bâtiments historiques à l'architecture plus classique. Le bâtiment de l'Association des architectes, bâtiment moderne de verre et d'acier construit derrière une façade classique en pierre, en constitue un des exemples les plus remarquables.

En dehors de bâtiments utilisés par des entreprises ou des institutions officielles, différentes nouvelles constructions sont actuellement en cours. La plupart concerne des immeubles de bureaux de grande hauteur ainsi que des copropriétés résidentielles en banlieue. Ces projets sont de plus en plus importants au nord de Bucarest, moins densément peuplé, car il abrite un nombre important de Bucarestois des classes supérieures en raison du processus de gentrification (de plus en plus cher) en cours dans ces quartiers.

Arc de triomphe : œuvre de l'architecte Petre Antonescu, l'arc de triomphe actuel fut érigé en 1936 sur les ruines d'un premier et d'un deuxième arc.

Athénée roumain : l'Ateneul Român est une salle de concert située sur l'Avenue de la Victoire construite en 1888 sur les plans d'Albert Galleron.

Théâtre National : encore appelé Teatrul Național Ion Luca Caragiale est un bâtiment réalisé par l'architecte Cezar Lăzărescu en 1982, sur les bases du théâtre reconstruit par Horia Maicu, Romeo Belea et Nicolae Cucu. Il se situe lui aussi sur l'Avenue de la Victoire.

Siège de l'Union des architectes de Roumanie. L'immeuble a gardé la façade d'un bâtiment de fin XIXe siècle que les balles et incendies de 1989 ravagèrent.

- Magasins sur le boulevard Magheru

- Mémorial de la renaissance : le Memorialul Renașterii est un mémorial qui commémore les victimes de la Révolution roumaine de 1989. Il est constitué d'une colonne pointue en marbre de 25 mètre de haut où est fixé une colonne en métal.

Palais de justice de Bucarest : réalisé sur les plans d'Albert Ballu (architecte notamment du palais de justice de Charleroi en Belgique) et de Ion Mincu, le palais de justice a été terminé en 1895. Il est situé sur le Splaiul Independenței, le long de la Dâmbovița

Palais du Parlement ou palais du Peuple : cette construction gigantesque a été édifiée entre 1984 et 1989. Le projet initial visait à regrouper tous les institutions de l'État ainsi que la résidence de Nicolae Ceaușescu.

Floreasca City Center est un projet de nombreux bâtiments destinés à de nombreuses activités, dans le quartier Aviaței. En 2012, la Sky Tower, tour de 137 mètres a été terminée. Il s'agit actuellement du plus haut bâtiment de Bucarest en attendant la réalisation définitive de la Tower Dorobanti.

Dâmbovița center est l'ancienne maison de la radio. Il est situé à proximité de la Dâmbovița et de la colline Cotroceni.

Sema Parc : complexe de bureaux et d'appartements situé sur l'ancienne usine Semănătoarea fabriquant des machines agricoles, dans la zone Grozăvești.

Tour de Dorobanti est une tour de 200 mètres de hauteur en construction.

Tower Center International est un bâtiment destiné à des bureaux construites sur les plans de Vladimir Arsene de 106,3 mètres de haut.

Asmita Gardens : complexe résidentiel situé au carrefour de la Calea Văcărești et du Splaiul Unirii réalisé par l'architecte Călin Negoescu.

City Gate Towers : le City Gate est un complexe formé de deux tours destinées à des bureaux de 18 étages, situé près de la Piața Presei Libere et terminé en septembre 2009.

Voirie |

Places |

Place de la Révolution.

Place de l'université.

Piața Revoluției (place de la Révolution), fut au cœur des combats lors de la Révolution roumaine de 1989 qui renversa le régime de Nicolae Ceaușescu.

Place de l'Union : située dans le secteur 4 reliant le Bulevardul I.C. Brătianu, le Boulevard de l'Union notamment.

Place Romaine : située dans le secteur 1, dans une zone économique dense. On y trouve notamment le Palais de l'Académie de Commerce logeant l'Académie d'études économiques et la Statue de la louve capitoline de Bucarest de 1997 à 2010.

Place de la Victoire : située dans le secteur 1

Piața Universității (Place de l'Université) : considérée comme l'une des places les plus importantes de la capitale, avec ses bâtiments d'influence haussmannienne.- Piața Iancului

- Piața Aviatorilor

- Piața Charles de Gaulle

Piața Mihail Kogălniceanu : place située dans le secteur 5 reliant le Bulevardul Regina Elisabeta, le Bulevardul Mihail Kogălniceanu et la Calea Plevnel, près du Parc Cișmigiu.- Place Rosetti

Piața Națiunilor Unite située dans le secteur 4 à l'intersection de l'Avenue de la Victoire, le Splaiul Independenței et le Bulevardul Națiunilor Unite.

Rues |

Strada Jean-Louis Calderon (journaliste français mort écrasé par un char en couvrant la révolution de 1989)]- Chaussée Kiseleff

- Avenue de la Victoire

Boulevards |

Le Boulevard Unirii vu depuis le Palais du Parlement.

Boulevard de l'Union : construit sur les ordres de Ceaușescu (selon ses plans) et devant s'appeler à l'origine « Boulevard de la Victoire du Communisme » (« sur la Ville », ajoutait l'humour bucarestois), il est de 30 centimètres plus large que les Champs-Élysées. Le Boulevard Unirii est aussi le plus long boulevard (ou avenue) de l'Europe avec 3 500 mètres.

Héraldique |

De gueules au saint Démétrios de carnation habillé d'or et de gueules, couvert d'un manteau d'azur, tenant en pal à droite une pique d'argent emmanchée d'or et à gauche une croix latine d'or.

Blason actuel de Bucarest.

Blason de Bucarest de 1970 à 1989.

Blason de Bucarest au début du XIXe siècle.

Histoire |

Moyen Âge |

Les ruines de Curtea Veche, cour royale au Moyen Âge.

L'histoire de Bucarest est plus ancienne que son statut de capitale de la Roumanie, qui date seulement du milieu du XIXe siècle.

En effet, la cité fut fondée au XIVe siècle par Mircea l'Ancien (Mircea cel Bătrân), après sa victoire sur les Turcs, comme « forteresse de Bucarest » (et il est alors possible que Bucur ait pu en être le premier gouverneur militaire). La capitale de la Valachie était alors dans les Carpates, à Curtea de Argeș, et plus tard à Târgoviște. C'est en 1459, lorsque Vlad III l'Empaleur (Vlad Țepeș), prince de Valachie y fit des escales prolongées, que la vieille cour voévodale de Bucarest, Curtea Veche, fut bâtie. Plus tard, durant le règne de Radu III le Beau (Radu cel Frumos), Bucarest devient la résidence secondaire régulière de la cour. Toutefois Bucarest n'a jamais eu de remparts, et, en cas de guerre, les habitants, avec leurs biens et bétail, se réfugiaient à proximité, dans l'épaisse forêt de Vlăsia ou dans les marais de Călugăreni, véritables pièges pour les différents envahisseurs[7].

Renaissance, nouvelle capitale |

Incendiée par les Turcs en 1595, durant les guerres de Michel le Brave, Bucarest est rebâtie et continue à grandir en taille et en prospérité. Son centre se situe autour de la « grand'rue » Ulița mare qui, à partir de 1589, est surnommée Lipscani d'après le nom des marchands qui importaient objets, étoffes et denrées de la foire de Leipzig (dans les langues slaves: Lipsca, « la ville des tilleuls »). Au XVIIe siècle, Bucarest devient le centre commercial le plus important de la Valachie et, en 1698, le prince régnant Constantin Brâncoveanu la choisit comme capitale de la principauté.

Temps des révolutions |

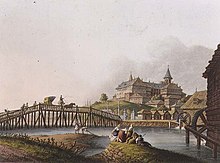

La rue Blănari (rue des fourreurs) à Bucarest en 1836.

Au XIXe siècle, alors que la Roumanie sert de théâtre d'opérations aux guerres des empires voisins et que les Roumains se soulèvent lors des révolutions de 1821 et de 1848, Bucarest est fréquemment occupée et pillée par les Ottomans, les Autrichiens et les Russes. Elle est longuement occupée deux fois par ces derniers, en 1828-1833 et en 1853-1854, puis par une garnison autrichienne en 1854-1857. En outre, le 23 mars 1847, 2 000 bâtiments de Bucarest sont la proie des flammes, qui détruisent un tiers de la cité. Ces ravages font disparaître une grande partie du patrimoine ancien.

Capitale de l'Union des trois provinces |

Bucarest en 1837.

En 1861, lors de l'union de la Valachie et de la Moldavie, Bucarest devient la capitale de la nouvelle principauté de Roumanie. Grâce au nouveau statut de Bucarest, la population de la ville augmente considérablement dans la seconde partie du XIXe siècle et une nouvelle ère de développement urbain commence. La richesse architecturale et la culture cosmopolite de cette période valent à Bucarest son surnom de Paris oriental, avec l'avenue de la Victoire (Calea Victoriei) comme Champs-Élysées. Mais la fracture sociale entre riches et pauvres, décrite en ce temps-là par Ferdinand Lassalle, en fait un nid de tensions à la fois sociales et nationales (les minorités, installées depuis longtemps et bien représentées en milieu urbain, sont plus instruites et aisées que les Roumains d'origine rurale qui y affluent).

Entre le 6 décembre 1916 et novembre 1918, la ville est occupée par les Allemands et la capitale est transférée à Iași.

Après la Première Guerre mondiale, Bucarest devient la capitale du royaume de la Roumanie unifiée, qui inclut désormais la Transylvanie et la Bucovine jusque-là austro-hongroises, et la Moldavie orientale (annexée par l'Empire russe en 1812). Entre les deux guerres, la ville eut le surnom de Petit Paris, tant les Français y sont nombreux (la Roumanie forme, avec la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, la « Petite Entente » alliée à la France). Quelques bâtiments monumentaux ont été construits par des architectes français (l'Athénée, le Palais CEC (Caisse d'Epargne : Palatul Casei de Economii și Consemnațiuni), mais la ville a surtout été le théâtre d'expression de styles architecturaux multiples tels l' Art nouveau, le Bauhaus ou les styles purement locaux dits Néo-brancovan et Néo-vénitien dont il reste, malgré les destructions ultérieures, d'intéressants exemples.

Comme toute la Roumanie, Bucarest dut subir les régimes dictatoriaux carliste, fasciste et communiste de février 1938 à décembre 1989. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bucarest souffre à la fois des bombardements anglo-américains (pendant le régime Antonescu, allié du Troisième Reich) et allemands (après que la Roumanie a rejoint les Alliés).

Période communiste |

Le quartier de Pantelimon dans les années 1980.

Obor, principal marché de Bucarest, dans les années 1980.

Dans les années 1980, la politique de systématisation du territoire se traduit à Bucarest par 320 000 expulsions, la démolition de quartiers historiques entiers et environ 3 000 décès dus au froid et aux carences.

Au pouvoir du 6 mars 1945 au 22 décembre 1989, les communistes développent un urbanisme volontariste, déconnecté des réalités et des besoins de la population, qui se traduit sur le terrain par une série de destructions de monument historiques (notamment de statues et d'églises, jugées porteuses des souvenirs d'un passé révolu), par la construction de grandes barres d'immeubles collectifs anonymes (bâtis à partir d'éléments préfabriqués et où chauffage et eau manquent dans les étages supérieurs) et par la dégradation des transports urbains soumis aux caprices des dictateurs successifs, mais aussi d'urbanistes amis des premiers, qui, ralentis dans leurs trajets en automobile par les transports en commun et l'afflux de voyageurs dans les stations et gares, raréfient les arrêts et déconnectent les lignes, soumettant la population à des marches à pied d'autant plus prolongées que les véhicules anciens ne sont pas remplacés au rythme de leur mise hors-service[8].

Ce processus empire après 1977, lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter fait 1 500 victimes et donne un « coup d'accélérateur » au programme communiste de nettoyage des traces du passé bourgeois-aristocratique (selon la terminologie officielle omniprésente). Sous la présidence de Nicolae Ceaușescu (1965-1989), la plus grande partie du centre historique de la ville est ainsi détruite et remplacée par des immeubles de style soviétique, dont le meilleur exemple est le Centre civique, qui inclut le palais de la République, où un quartier historique entier a été rasé pour accueillir les constructions mégalomanes du dictateur roumain. L'exécution sommaire du dictateur et de son épouse en 1989, après un simulacre de procès, sauve certains quartiers historiques, encore debout aujourd'hui.

Bucarest est le témoin de la révolution de décembre 1989, commencée à Timișoara, puis en 1990, des manifestations étudiantes (Golaniades) et de leur répression sauvage (Minériades) par les mineurs de la vallée du Jiu, eux-mêmes manipulés par le pouvoir post-communiste.

Période contemporaine |

Centre de Bucarest, Strada Selari.

Depuis 1990, avec le rétablissement de la démocratie et l'ouverture des frontières, la ville évolue rapidement. De très nombreux commerces s'ouvrent et le nombre de véhicules individuels explose, posant des problèmes de circulation qui gênent aussi les transports urbains et pèsent sur la santé des Bucarestois.

Après 2000, profitant du début du boom économique en Roumanie, la ville se modernise : des immeubles de grande taille, des centres commerciaux et des quartiers résidentiels modernes surgissent, surtout dans les quartiers nord, alors que le centre historique de Bucarest subit une importante dégradation : si certains monuments classés sont restaurés, beaucoup d'autres se dégradent au même rythme que les immeubles anciens non classés et finissent par être démolis en dépit de la loi[9]. La ville renouvelle cependant sa voirie et ses réseaux d'adduction d'eau et de gaz, son réseau électrique et ses véhicules des transports urbains, domaines dans lesquels l'offre reste inférieure aux besoins, d'autant que la fin des restrictions imposées par le régime communiste ouvre la ville à un important exode rural. L'offre reste insuffisante également parce que les modifications apportées par le régime Ceaușescu au réseau ont été conservées à cause de la priorité absolue donnée à l'automobile (par exemple de nombreux passages piétonniers ont été remplacés par des tunnels pas toujours accessibles aux moins mobiles et le réseau des trams qui, avant 1985, était interconnecté au centre de la ville, Piața Unirii, n'a pas été de nouveau raccordé : les terminus des différents réseaux se trouvent donc à plus d'un kilomètre les uns des autres, obligeant les voyageurs à de longues et périlleuses marches et traversées de rues). Ainsi le progrès n'empêche pas la capitale roumaine d'être de plus en plus dangereuse pour les piétons et les cyclistes, comme en témoigne l'augmentation des accidents[10].

Traités signés à Bucarest |

Traité du 28 mai 1812, à la fin de la guerre russo-turque de 1806-1812. La Moldavie perd la Bessarabie.

Traité du 3 mars 1886, à la fin de la guerre serbo-bulgare.

Traité du 10 août 1913, à la fin de la Deuxième guerre balkanique.

Traité du 27 août 1916, le traité d'alliance entre la Roumanie et l'Entente (France, Grande-Bretagne, Russie et Italie).

Traité du 7 mai 1918, traité entre la Roumanie et les Empires centraux mais qui n'a jamais été ratifié.

Décoration française |

La commune a été décorée le 23 février 1920 de la croix de guerre 1914-1918[11].

Politique et administration |

Organisation administrative |

Les secteurs de Bucarest.

Bucarest est la seule ville de Roumanie qui n'appartient pas à un județ. Elle est dirigée par un maire — dit maire général — (actuellement Gabriela Firea). La ville a une superficie totale de 228 km2, qui est divisé en 6 secteurs administratifs dirigés par un maire de secteur.

Les limites des secteurs sont distribuées de manière radiale et la numérotation des secteurs est effectuée en sens horaire.

Le maire général est responsable des services publics (eau, transports, artères routières principales), tandis que le maire de secteur a pour responsabilités les liens entre les citoyens et les conseils locaux, les artères routières secondaires, les parcs, les écoles et les services d'assainissement (ramassage d'ordures).

Répartition des secteurs |

- le secteur 1 comprend les quartiers Aviatorilor, Aviației, Băneasa, Bucureștii Noi, Dămăroaia, Domenii, Dorobanți, Gara de Nord, Grivița, Victoriei, Pajura, Pipera, Primăverii, Chitila, et une petite partie de Giulești (Bucarest).

- le secteur 2 comprend les quartiers Pantelimon, Colentina, Iancului, Tei, Fundeni, Floreasca.

- le secteur 3 comprend les quartiers Vitan, Dudești, Titan (Bucarest), Balta Albă, Centrul Civic

- le secteur 4 comprend les quartiers Berceni (Bucarest), Olteniței, Giurgiului, Văcărești, Timpuri Noi, Tineretului.

- le secteur 5 comprend les quartiers Rahova, Ferentari, Giurgiului, Cotroceni.

- le secteur 6 comprend les quartiers Drumul Taberei, Ghencea, Militari, Crângași, Giulești (Bucarest).

Zone métropolitaine |

La zone métropolitaine de Bucarest (ZMB) comprend actuellement approximativement 2,4 millions d'habitants (des sources non officielles donnent le chiffre de 3,4 millions). Conformément aux projets du maire de Bucarest, la ZMB est destinée à être constituée de 94 unités administratives et territoriales sur une zone d'environ 5 000 km2.

Qualité de vie |

Conformément aux études concernant la qualité de vie, émises de manière annuelle par l'entreprise de consultants Mercer, Bucarest atteint la 94e place du top mondial, en 2001, et descend à la 108e place en 2009.

Bucarest est également avant-dernière du classement concernant la qualité de vie des capitales de l'Union européenne devant Sofia, capitale de la Bulgarie.

Politique |

| Parti | Sièges | |

|---|---|---|

Parti social-démocrate-Union nationale pour le progrès de la Roumanie (PSD-UNPR) | 24 | |

| Union sauvez Bucarest | 15 | |

Parti national libéral (PNL) | 8 | |

Parti Mouvement populaire (PMP) | 4 | |

Alliance des libéraux et démocrates (ALDE) | 4 | |

Budget et fiscalité |

Instances judiciaires et administratives |

Jumelage et partenariats |

Budapest (Hongrie)

Budapest (Hongrie)

Belgrade (Serbie)

Belgrade (Serbie)

Sofia (Bulgarie)

Sofia (Bulgarie)

Varna (Bulgarie)

Varna (Bulgarie)

Chișinău (Moldavie)

Chișinău (Moldavie)

Kiev (Ukraine)

Kiev (Ukraine)

Lviv (Ukraine)

Lviv (Ukraine)

Tchernivtsi (Ukraine)

Tchernivtsi (Ukraine)

Thessalonique (Grèce)

Thessalonique (Grèce)

Vienne (Autriche)

Vienne (Autriche)

Istanbul (Turquie)

Istanbul (Turquie)

Moscou (Russie)

Moscou (Russie)

Nicosie (Chypre)

Nicosie (Chypre)

Pékin (Chine)

Pékin (Chine)

Population et société |

Démographie |

Évolution démographique |

Évolution démographique de 1930 à 2011

Religions |

| Religion | 1930[13] | 2002[14] | 2011[15] |

|---|---|---|---|

Orthodoxes | 76,4 % | 96,05 % | 84,31 % |

Romano-catholiques | 5,6 % | 1,21 % | 1,18 % |

Musulmans | 0,2 % | 0,49 % | 0,48 % |

| Pentecôtistes | 0,28 % | 0,27 % | |

| Adventistes du septième jour | 0,22 % | 0,22 % | |

Gréco-catholiques | 2,0 % | 0,39 % | 0,21 % |

| Baptistes | 0,19 % | 0,18 % | |

| Chrétiens selon l’Évangile | 0,11 % | 0,10 % | |

| Témoins de Jéhovah | 0,10 % | ||

| Évangélistes | 0,12 % | 0,09 % | |

Juifs | 11,8 % | 0,13 % | 0,08 % |

Réformés | 1,1 % | 0,09 % | 0,07 % |

| Luthériens | 1,9 % | 0,03 % | 0,02% |

| Autres | 0,7 % | 0,05 % | 0,12 % |

| Athées/sans religion | 0,2 % | 0,18 % | 0,59 % |

| Non-renseigné | 0,1 % | 0,10 % | 11,80 % |

En 1877, Bucarest compte 177 646 résidents. D'un point de vue confessionnel, on y recensait une prédominance chrétienne composée à 75 % d'orthodoxes (132 987), 10 % de catholiques romains (16 991), 3 % de protestants (5 854), 0,5 % de chrétiens arméniens et 0,12 % d'orthodoxes lipovènes. Concernant les autres religions, la confession la plus importante était le judaïsme (12 % de la population de Bucarest, en majorité ashkénaze, en minorité romaniote mais de rite séfarade).

Parmi les confessions chrétiennes de Roumanie, l'orthodoxie domine (Église orthodoxe roumaine, mais aussi églises orthodoxes bulgare, grecque, russe, serbe, ukrainienne) et il existe également des groupes religieux catholiques romains, catholiques de rite grec et protestants de différentes obédiences (parmi lesquelles domine le luthéranisme). Beaucoup de catholiques romains, de luthériens et de calvinistes de Bucarest sont des transylvains, soit hongrois d'origine magyare ou sicule, soit allemands d'origine souabe ou saxonne.

Concernant l'Islam, beaucoup de musulmans de Bucarest sont soit des Dobrogéens d'origine turque ou tatare, soit des Arabes du Moyen-Orient venus faire du commerce et d'origine souvent syrienne, libanaise, palestinienne ou égyptienne.

Communautés ethno-linguistiques minoritaires |

| Ethnie | 1930[16],[17] | 1992[18] | 2002[14] | 2011[19] |

|---|---|---|---|---|

| Roumaine | 77,7 % | 97,61 % | 97,02 % | 85,95 % |

Rom | 1,2 % | 1,21 % | 1,41 % | 1,27 % |

Hongroise | 3,7 % | 0,40 % | 0,30 % | 0,18 % |

Turque | 0,2 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,12 % |

Juive | 10,8 % | 0,19 % | 0,12 % | 0,07 % |

Allemande | 2,2 % | 0,21 % | 0,12 % | 0,06 % |

| Autres | 4,1 % | 0,32 % | 0,89 % | 0,67 % |

| Non-renseignée | 0,1 % | 0,02 % | 0,02 % |

- Hongrois

Alors que les Hongrois représentent environ 4 % de la population de Bucarest en 1930, ils ne représentent plus que 0,18 % de la population en 2011. Le lycée Ady Endre de Bucarest est un établissement scolaire de langue hongroise et la Casa Petőfi est le centre culturel de la communauté.

- Allemands

La présence de la communauté allemande date du XVIIIe siècle. Selon une légende urbaine, elle aurait donné le nom au quartier Lipscani, lieu central du marché de la ville, Lipsca l'ancien nom roumain de la ville de Leipzig, mais les historiens affirment que tout commerçant qui allait se fournir à la foire de Leipzig était appelé lipscan sans nécessairement être allemand. Cette communauté allemande, composée d'Autrichiens (le plus souvent des Saxons de Transylvanie connaissant le roumain) et de Prussiens, était connue pour ses activités artisanales et commerciales. Il existe un établissement germanophone, le Collège Goethe de Bucarest.

- Arméniens

Une communauté avec des anciennes traditions culturelles et économiques à Bucarest vient d'Arménie. Cette présence est attestée par l'existence de la rue de l'Arménie, une église et un cimetière arménien. Cette communauté comporte 815 personnes selon le recensement de 2002.

- Grecs

La communauté grecque possède une longue tradition à Bucarest. La présence de cette communauté est attestée dès avant la période phanariote (1715-1821). Mais il y a aussi des Grecs d'origine pontique venus de Dobrogée, et issus des rangs du Parti communiste de Grèce, surnommés koukoués (d'après le sigle grec KKE de ce parti), venus de Grèce après leur défaite lors de la guerre civile grecque (1949). En 2002, elle représente 0,67 % de la population de la ville.

- Bulgares

La présence de la communauté bulgare date est attestée au XVIIe siècle. Les autorités communistes avaient fermé le lycée bulgare, mais la ville l'a rouvert le lycée en 1999. Il accueille trois classes avec environ 80 élèves au total, délivrant un enseignement en langue bulgare. Cette réouverture a été réalisée via une action parallèle de réouverture du lycée roumain de Sofia. Les Bulgares vivent principalement dans des quartiers en périphérie de la ville ou dans les villes environnantes (Brănești, Bragadiru, Glina (Ilfov), Dobroești, Pantelimon, Colentina, Chiajna, Popești-Leordeni).

- Polonais

La présence d'une communauté polonaise s'explique par le fait que la Roumanie a accueilli, avant 1918, de nombreux polonais persécutés par les autorités allemandes, autrichiennes ou russes, qui y ont fait souche. Parmi les membres de cette communauté, on peut citer H. Dabrowski qui fut maire de Bucarest durant la période 1940-1942. La rue de la Pologne a été nommée ainsi à la suite de la présence de cette communauté, qui s'est agrandie en 1939 avec l'arrivée de réfugiés fuyant l'invasion germano-soviétique.

- Albanais

Bucarest est le centre névralgique de la communauté albanaise de Roumanie. Cette communauté est attestée dès le XVIIe siècle à travers les gardes arvanites (en roumain arnăuți) des hospodars et des boyards, mais s'est étoffée au milieu du XIXe siècle, quand Bucarest est devenu le centre d'initiatives culturelles d'intellectuels comme Dora d'Istra, Naim Frashëri, Jani Vreto ou Naum Veqilharxhi (auteur du premier abécédaire albanais). Aleksander Stavre Drenova y a composé les paroles de l'hymne national albanais, Hymni i Flamurit (« L'Hymne au drapeau ») quand il logeait à Bucarest. Beaucoup d'intellectuels albanais ont fui leur pays pour se réfugier en Roumanie afin d'éviter l'oppression ottomane.

Immigration |

Enseignement |

Établissements scolaires |

- Collège national Gheorghe Lazăr

- Collège national Saint-Sava

- École Centrale de Bucarest

- Lycée français Anna-de-Noailles

Vie universitaire |

Universités d'État |

Université de Bucarest : fondée en 1864 située Piața Universității

Académie d'études économiques : fondée le 6 avril 1913, elle est le plus grand institut d'études économiques en Roumanie.

Universitatea Politehnica : université technologique fondée en 1864 sur les bases d'une ancienne école technique fondée par Gheorghe Lazăr en 1818.

Universitatea Tehnică de Construcții : fondée 1864- Université nationale d'art de Bucarest

- Universitatea Națională de Muzică

- Școala Națională de Studii Politice și Administrative

- Université de médecine et pharmacie Carol Davila

- Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

- Université d'architecture et d'urbanisme Ion Mincu

Santé |

Sports |

Plusieurs institutions omnisports sont principalement présentes tels que :

CSA Steaua Bucarest : club sportif de l'Armée Étoile, dépendant du ministère de la Défense. Fondé en juin 1947 à l'initiative de hauts gradés de l'armée royale.

Dinamo Bucarest : club émanant du Ministère de l'Intérieur

Rapid Bucarest : club lié initialement aux cheminots

Football |

Steaua Bucarest : 25 fois champion de Roumanie, vainqueur en 1989 de la Ligue des champions de l'UEFA.

Dinamo Bucarest : 18 fois champion de Roumanie.

Rapid Bucarest : 3 fois champion de Roumanie.- FC Sportul Studențesc Bucarest

Handball |

- Steaua Bucarest

- Dinamo Bucarest

- Rapid Bucarest

- CSM Bucarest

Médias |

Presse écrite |

La presse écrite de Bucarest est principalement liée à celle de l'ensemble du pays.

Sont édités notamment à Bucarest :

- l'Academia Cațavencu, un hebdomadaire fondé en 1991 ;

- l'Adevărul, un quotidien fondé en 1871 ;

- l'Evenimentul Zilei, un quotidien fondé en 1992 ;

- le Jurnalul Național, un quotidien fondé en 1993.

Des quotidiens allophones sont publiés à Bucarest, notamment :

- l'Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, un quotidien germanophone[20] ;

Nine O'Clock, un quotidien anglophone[21].

Radio |

Plusieurs stations publiques et privées de radio sont diffusées à Bucarest, București FM étant une des radios locales.

Télévision locale |

Cultes |

Personnalités liées à Bucarest |

Économie |

Bucarest est le centre de l'économie roumaine et de l'industrie, représentant environ 22,7 % (2010) du PIB du pays et environ un quart de sa production industrielle, tout en étant habité par seulement 9 % de la population du pays. Près d'un tiers des impôts nationaux sont payés par les citoyens et les entreprises de Bucarest. En 2009, à parité de pouvoir, Bucarest avait un PIB par habitant de 29 100 €, soit 124 % de la moyenne de l'Union européenne et plus de deux fois la moyenne roumaine. Après une relative stagnation dans les années 1990, la forte croissance économique a revitalisé la ville et a conduit à l'élaboration de nombreux centres commerciaux, de quartiers et d'immeubles de bureaux de grande hauteur. En septembre 2005, Bucarest avait un taux de chômage de 2,6 %, nettement inférieur au taux de chômage national de 5,7 %.

Revenus de la population et fiscalité |

Entreprises et commerces |

Quartiers d'affaires |

Tourisme |

Culture locale et patrimoine |

Bucarest a une scène culturelle variée et croissante, exposée dans nombre de domaines, y compris les arts visuels et la vie nocturne. Contrairement aux autres régions de la Roumanie, comme la côte de la mer Noire ou de la Transylvanie, la scène culturelle de Bucarest est beaucoup plus éclectique, sans style défini, intégrant différents éléments de la culture roumaine et internationale.

Église Crețulescu.

Monastere d'Antim.

Chambre des députés à gauche et basilique du Patriarcat orthodoxe à droite.

Monuments et lieux touristiques |

Monuments |

Églises principales |

- Église Enea

Cathédrale Saint-Basile-le-Grand de Bucarest (grecque-catholique roumaine)- Église des Saints-Apôtres

- Église Mihai Vodă

- Monastère d'Antim

- Église russe

- Église du monastère Stavropoleos

- Église Slobozia

- Monastère de Radu Vodă

- Église Buna Vestire

- Église de Bucur

- Église Crețulescu

- Église Colțea

Autres lieux de culte |

- Temple Coral

- Temple des Tailleurs

Parcs et jardins publics |

- Parc Cișmigiu

- Parc Izvor

- Jardin botanique Dimitrie Brândză

- Parc Herăstrău

- Parc Carol

- Parc Tei

- Parc Tineretului

- Parc Kiseleff

- Parc Drumul Taberei

Cimetières notables |

Tombe du cimetière Bellu.

- Cimetière Bellu

- Cimetière Filantropia

- Cimetière sépharade

- Cimetière des Héros

- Cimetière Ghencea

Patrimoines culturels |

Musées |

- Le musée national d'Art de Roumanie

- Le musée national Cotroceni (Palais Cotroceni)

- Le musée national d'histoire de Roumanie (actuellement fermé pour rénovation)

- Le muséum national d'histoire naturelle « Grigore Antipa » (récemment rénové)

- Le musée national militaire

- Le musée du Paysan roumain

- Le musée Stork

- Le musée Theodor Aman

- Le musée du village roumain

- Le musée Zambaccian (annexe du musée national d'art de Roumanie)

- Le musée municipal de Bucarest

Bibliothèques |

Biblioteca Națională a României : la plus grande bibliothèque de Roumanie. À l'origine bibliothèque du Collège national Saint-Sava fondée en 1838 comprenant environ 1000 volumes. À la suite de l'union des trois provinces de Roumanie en 1859, elle devient Bibliothèque Nationale puis Bibliothèque Centrale. Elle était située au Palais Bursei. Depuis 2012, elle se trouve dans un nouveau bâtiment sur le Boulevard de l'Union.

Biblioteca Academiei Române : fondée en 1867 fonctionnant sous l'égide de l'Académie roumaine.

Biblioteca Centrala Universitara : la bibliothèque centrale universitaire se situe dans le Palais de la fondation universitaire Carol I. Fondée à la fin du XIXe siècle, elle a subi de lourdes pertes lors d'un incendie durant les événements de 1989.- Biblioteca Metropolitană

- Biblioteca Alecu Russo

- Biblioteca Alexandru Odobescu

- Biblioteca Anton Pann

- Biblioteca Bogdan Petriceicu

- Biblioteca Cezar Bolliac

- Biblioteca Cezar Petrescu

- Biblioteca Costache Negruzzi

- Biblioteca Dimitrie Bolintineanu

- Biblioteca Dimitrie Cantemir

- Biblioteca Elena Farago

- Biblioteca George Bacovia

- Biblioteca George Calinescu

- Biblioteca George Cosbuc

- Biblioteca George Topârceanu

- Biblioteca Gheorghe Lazar

- Biblioteca Gheorghe Sincai

- Biblioteca Ienachita Vacarescu

Opéras, théâtres et salles de spectacle |

- Opéra national de Bucarest

- Théâtre national de Bucarest

Teatrul Odeon : théâtre situé sur la Avenue de la Victoire, (avant 1989, teatrul Muncitoresc CFR Giulești), fondé en 1946, la troupe étant accueillie de 1911 à 1946 dans le Théâtre national de Bucarest. Il est composé principalement de deux salles (Majestic et Giulești)

Teatrul Bulandra (ro) : fondé en 1947 en tant que Treatrul Municipal, disposant de deux salles (Izvor et Toma Caragiu), renommé Bulandra, Lucia Sturdza-Bulandra étant le premier directeur.- Teatrul Excelsior

Teatrul Ion Creangă : théâtre destiné aux enfants, créé le 24 décembre 1964.

Teatrul Țǎndǎricǎ, "théâtre d'animation" (Poupées et marionnettes) disposant de deux salles (Lahovari et Victoria).- Centre National de Danse

- Studio de Concert Radio

- Studio du Théâtre Casandra

- Théâtre de Comédie

Théâtre Arca, Fondation culturelle ParteR

Teatrul C.I. Nottara : fondé en 1947 sous la dénomination "Teatrul Armatei", puis renommé du nom du grand acteur roumain Constantin I. Nottara.

Théâtre d'opérettes Ion Dacian : situé près du Théâtre national de Bucarest.

Teatrul de revistă Constantin Tănase : théâtre de comédie situé Sala Savoy sur l'Avenue de la Victoire.- Teatrul Foarte Mic

- Teatrul Luni

- Teatrul Masca

Teatrul Mic: situé Strada Constantin Mille, fondé en 1914 sus la dénomination "Teatrul Maria Filotti"- Teatrul Mundi

Cinéma |

Cafés, restaurants et hôtels |

- Athénée Palace Hilton Bucharest

- Casa Capșa

- Grand Hôtel du Boulevard

Bucarest dans les arts et la culture |

Littérature |

Isac Peltz : Calea Văcărești, 1989.

Florentin Popescu : Carte de dragoste pentru București (Livre d'amour à Bucarest), 1986.

Tudor Arghezi, Cu bastonul prin București (Avec le bâton à Bucarest), 1972.

Mircea Cărtărescu, Orbitor (Aripa Stîngà), trad. Alain Paruit, Denoël, coll. Denoël & d'Ailleurs, 1999, (ISBN 2-207-24903-4); coll. Folio Science-Fiction no 90, 2002, (ISBN 2-07-042265-8)

Octav Dessila, București - orașul prăbușirilor (Bucarest - effondrements de la ville)

Mirel Bran, Bucarest : le dégel, avec des photographies de Frank Hamel, 2006

Dans le Parc Cișmigiu, un monument nommé La rotonde des écrivains siège près du lac. Les écrivains représentés sous forme de bustes sont :

- Vasile Alecsandri

- Nicolae Bălcescu

- Ion Luca Caragiale

- George Coșbuc

- Ion Creangă

- Mihai Eminescu

- Bogdan Petriceicu Hasdeu

- Ștefan Octavian Iosif

- Titu Maiorescu

- Alexandru Odobescu

- Alexandru Vlahuță

- Duiliu Zamfirescu

Peinture et la sculpture |

Simona Ertan, artiste peintre, graveur et céramiste née en 1923 à Bucarest.

Dana Roman, artiste peintre née en 1945 à Bucarest.

Musique |

- Le groupe Vama Veche a notamment composé Hôtel Çismigiu, sur l'air des Eagles Hotel California.

Photographie |

Cinéma |

- 1970 : Brigada Diverse intră în acțiune de Mircea Drăgan

- 1971 : Brigada Diverse în alertă! de Mircea Drăgan

- 1972 : Avec les mains propres (Cu mâinile curate) de Sergiu Nicolaescu

- 1973 : Dernière cartouche (Ultimul cartuș) de Sergiu Nicolaescu

- 1974 : Les Immortels (Nemuritorii) de Sergiu Nicolaescu

- 1975 : Un commissaire accuse (Un comisar acuză) de Sergiu Nicolaescu, avec des scènes notamment au Cimetière Bellu et au théâtre de l'Odéon

- 1980 : La route des os (Drumul oaselor) de Doru Năstase

- 1992 : Hôtel de Luxe de Dan Pița

- 1993 : Lit conjugal (Patul conjugal) de Mircea Daneliuc

- 1998 : Terminus paradis de Lucian Pintilie

- 2002 : Occident de Cristian Mungiu

- 2003 : Niki et Flo (Niki Ardelean, colonel în rezerva) de Lucian Pintilie

- 2003 : Philanthropique (Filantropica) de Nae Caranfil

- 2004 : Une cartouche de Kent et un paquet de café (Un cartuș de Kent și un pachet de cafea) de Cristi Puiu

- 2004 : Orient Express de Sergiu Nicolaescu

- 2005 : 7 secondes de Simon Fellows avec Wesley Snipes

- 2005 : La Mort de Dante Lazarescu (Moartea domnului Lăzărescu) de Cristi Puiu

- 2005 : Je vous trouve très beau d'Isabelle Mergault

- 2006 : Comment j'ai fêté la fin du monde (Cum mi:am petrecut sfârșitul lumii) de Cătălin Mitulescu

- 2006 : Hârtia va fi albastră de Radu Muntean

- 2006 : Legături bolnăvicioase de Tudor Giurgiu

- 2006 : Shadow Man de Michael Keusch, avec Steven Seagal

- 2007 : 4 mois, 3 semaines, 2 jours (4 luni, 3 săptămâni și 2 zile), Palme d'Or du 60e festival de Cannes, de Cristian Mungiu

- 2007 : Le reste est silence (Restul e tăcere) de Nae Caranfil

- 2008 : Elevator de George Dorobanțu

- 2009 : Contes de l'Âge d'Or (Amintiri din Epoca de Aur) de Hanno Höfer, Razvan Marculescu, Cristian Mungiu, Constantin Popescu et Ioana Uricaru, notamment Legenda fotografului de partid

- 2009 : Eva d'Adrian Popivici

- 2010 : Aurora de Cristi Puiu

- 2010 : Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu de Andrei Ujică

- 2013 : Charlie Countryman (The Necessary Death of Charlie Countryman) de Fredrik Bond

Culture populaire |

Notes et références |

Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre, Ed. Pentru Literatură, Bucarest, 1966, p. 42; Muzeul de Istorie a Orașului București, Bucureștii de odinioară, Ed. Științifică, Bucarest, 1959: Chap. II, I. Ionașcu, Vlad Zirra, Mănăstirea Radu Vodă și biserica Bucur, p. 56.

Dictionnaire des noms de lieux – Louis Deroy et Marianne Mulon (Le Robert, 1994) (ISBN 285036195X).

(ro) « Carte interactive du réseau CFR », sur Chemins de fer roumains.

Sur les négligences envers le patrimoine végétal et monumental, voir [1] et [2].

Source: Revista Medicală Română - Romanian Medical Journal (Ro Med J.) sur [3]

Sites du musée d'histoire sur la perte de patrimoine : [4], [5]

Muzeul de Istorie a Orașului București, Bucureștii de odinioară, Ed. științifică, Bucharest, 1959: (Chap. I.) Sebastian Morintz, D. V. Rosetti, Din cele mai vechi timpuri și pînă la formarea Bucureștilor p. 11-35.

Sources : Association pour la défense et la gestion du patrimoine [6].

Source : Romania curata (association contre la corruption) sur [7].

Étude de l'Institut de Prévention Routière sur « Le nombre d'accidents croît au rythme de l'économie ») : en 1991, avec deux millions de véhicules dans toute la Roumanie, il y avait 19 700 accidents et 3 700 morts, dont 8 % dans la capitale ; de 2003 à 2008, le nombre d'accidents a augmenté de 60 % et aujourd'hui, avec 1,5 million de véhicules roulant chaque jour dans Bucarest, on compte une moyenne de 16 000 accidents et de 900 morts par an sans compter les blessés graves restant handicapés. Piétons et cyclistes fournissent le gros des victimes. Toutefois, par rapport au nombre de véhicules et des kilomètres parcourus, le nombre d'accidents et de victimes a diminué, les conducteurs maîtrisant mieux leurs automobiles.

Communes décorées de la Croix de guerre 1914-1918

(ro) « Rezultate finale 5 iunie 2016 », sur www.2016bec.ro (consulté le 13 juin 2016).

(ro) « Recensământul general al populației României din 29 decembrie 1930 ».

(ro) « Structura Etno-demografică a României », sur www.edrc.ro (consulté le 20 février 2016).

(ro) « Tab13. Populația stabilă după religie – județe, municipii, orașe, comune », sur Institutul Național de Statistică din România (consulté le 20 février 2016).

(ro) « Recensământul general al populației României din 29 decembrie 1930 (2) ».

(ro) « Recensământul general al populației României din 29 decembrie 1930 (3) ».

(ro) « Populația după etnie la recesamântile », sur insse.ro (consulté le 23 février 2016).

(ro) « Tab8. Populația stabilă după etnie – județe, municipii, orașe, comune », sur Institutul Național de Statistică din România (consulté le 20 février 2016).

(de) adz.ro, le site de l'Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, le quotidien germanophone de Bucarest

(en) nineoclock.ro, le site de Nine O'Clock, le quotidien anglophone de Bucarest

Galerie |

Parc Carol : ancien mausolée des dignitaires communistes converti en monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

Parc Herăstrău, et Casa Presei Libere à l'arrière-plan.

Parc Herăstrău, statue du sculpteur Jef Lambeaux.

Arc de Triomphe de Bucarest.

Architecture du XXIe siècle.

Le métro de Bucarest à Pipera.

Un tramway de Bucarest.

Chambre de commerce et d'industrie de Bucarest.

Place Charles-de-Gaulle.

Rivière Dâmbovița.

Place de la Victoire, Muséum d'Histoire naturelle et gratte-ciel.

La place d'Espagne, avec le buste de Cervantes et des immeubles néo-roumains et bauhaus des années 1920-1930.

Strada Franceză (« rue française »).

Maison bucarestoise du début du XIXe siècle (monument historique) avenue Șerban Vodă, devant un immeuble du début du XXe siècle, voisine d'un immeuble du XXIe siècle et sur fond d'immeubles des années 1960.

Immeuble d'habitation de la fin du XIXe siècle en style néo-brancovan.