Garonne

| la Garonne.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |

La Garonne à Bordeaux. | |

Localisation du cours de la Garonne. | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 647 km |

| Bassin | 55 000 km2 |

Bassin collecteur | Garonne |

| Débit moyen | 650 m3/s (Bec d'Ambès, Gironde) |

Régime | pluvio-nival |

| Cours | |

Source principale | Pla de Beret |

| · Localisation | Val d'Aran, Pyrénées, Espagne |

| · Altitude | 1 860 m |

| · Coordonnées | 42° 42′ 35″ N, 0° 56′ 43″ E |

Source secondaire | Flanc Est du pic d'Aneto |

| · Localisation | Aragon, Pyrénées, Espagne |

| · Altitude | 2 470 m |

| · Coordonnées | 42° 39′ 15″ N, 0° 39′ 28″ E |

Embouchure | Golfe de Gascogne, Océan Atlantique |

| · Localisation | Estuaire de la Gironde, France |

| · Altitude | 0 m |

| · Coordonnées | 45° 35′ 08″ N, 1° 02′ 50″ O |

Confluence | Avec la Dordogne |

| · Localisation | Gironde, France |

| · Altitude | 3 m |

| · Coordonnées | 45° 02′ 30″ N, 0° 36′ 22″ O |

| Géographie | |

| Principaux affluents | |

| · Rive gauche | Baïse, Gers, Save |

| · Rive droite | Ariège, Lot, Tarn, Dordogne |

| Pays traversés | |

| Principales localités | Toulouse, Agen, Bordeaux |

Sources : SANDRE:« O---0000 », Géoportail, Banque Hydro | |

modifier | |

La Garonne (prononcé [ga.ˈʁɔn̪] en « français standard » ; Garona en occitan, en catalan et en espagnol) est un fleuve principalement français prenant sa source en Espagne et qui coule sur 647 km avant de se jeter dans l’océan Atlantique ; son estuaire est la Gironde. Elle a donné son nom aux départements français de Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne.

Sommaire

1 Hydronymie

2 Géographie

2.1 Le cours de la Garonne

2.2 Les sources

2.3 Montagne et piémont

2.4 La vallée de la Garonne

2.5 L'estuaire

2.6 Départements et principales villes traversés

2.7 Principaux affluents

3 Hydrographie

4 Crues de la Garonne

5 Hydrologie - Les débits

5.1 La Garonne au Mas-d'Agenais

5.2 Étiage ou basses eaux

5.3 Crues

5.4 Lame d'eau et débit spécifique

6 Hydrologie - l'étiage (juillet-octobre)

7 La navigation

8 Anciennes pratiques

8.1 Ponts

8.2 Flottage

8.3 Ports et quais

8.4 Péages

9 Poissons migrateurs

10 Liste des principaux franchissements

11 Activités touristiques

12 En littérature

13 Bibliographie

14 Notes et références

15 Voir aussi

15.1 Liens externes

Hydronymie |

La Garonne s'appelle en languedocien et en gascon la/era Garona /eɾa garunɵ/.

Jules César écrit Garumna[1].

Son nom semble provenir du pré-latin *gar- « montagne rocheuse », variante de *kar- et de *gal-, suivi par le pré-latin onna (onno « fleuve », est cité comme gaulois dans le Glossaire d'Endlicher [2]). il signifierait « la rivière du roc », ou mieux, « la rivière caillouteuse »[3].

Géographie |

Le cours de la Garonne |

La Garonne est partagée en plusieurs parties, d'amont en aval :

- un parcours montagneux de direction Sud-Nord, depuis sa formation dans les Pyrénées centrales espagnoles ;

- un parcours de piémont de direction Ouest-Est, longeant la chaine centrale pyrénéenne ;

- un premier parcours de plaine de direction Sud-Ouest - Nord-Est, jusqu'à la confluence avec l'Ariège et la ville de Toulouse ;

- un second parcours de plaine de direction Sud-Est - Nord-Ouest jusqu'à Bordeaux ;

- l'embouchure à partir de la ville de Bordeaux et de la confluence avec la Dordogne jusqu'au golfe de Gascogne.

Le point triple entre les trois lignes de partage des eaux de la Garonne, de la Loire et du Rhône se trouve en Lozère à un « sommet » du mont Planas (44° 33′ 12″ N, 3° 43′ 23″ E, altitude : 1 271 m) sur la commune d'Allenc très proche de la limite avec celle de Belvezet, au nord-ouest du « Carrefour de la Pierre Plantée » avec un menhir à proximité.

Les sources |

Selon les auteurs, trois sources distinctes peuvent être reconnues pour la Garonne :

- pour les Aranais du Val d'Aran, la véritable source, l'Uelh dera Garona (oeil de la Garonne), se situe dans les pâturages du Plã de Béret (42° 42′ 34″ N, 0° 56′ 43″ E, altitude : 1 860 m), à proximité de la station de ski Baqueira Beret ;

- d'après Norbert Casteret[4], la source principale se trouve à l'est du massif de la Maladeta (42° 39′ 16″ N, 0° 39′ 28″ E, altitude : 2 470 m), en Aragon, depuis les névés nord et est du pic d'Aneto, dont l'eau s'engouffre au Forau d'Aigualluts ou Trou du Toro (42° 40′ 05″ N, 0° 39′ 56″ E, altitude : 2 074 m), pour changer de vallée par une résurgence aux Uelhs de Joeu[5] (Yeux du juif) (42° 40′ 54″ N, 0° 42′ 27″ E, altitude : 1 658 m). C'est l'Arriu Joeu ;

- enfin, l'Arriu Garona de Ruda puis Arriu de Saboredo venant des lacs de Saboredo (42° 36′ 45″ N, 0° 57′ 42″ E, altitude : 2 360 m), passant à proximité du port de la Bonaigua. Cette branche serait la plus longue[6]et son débit plus important[réf. souhaitée]. C'est la Garonne orientale.

Source aranaise : « Uelh dera Garona », au Plã de Béret.

Les Uelhs de Joèu (Ojos del Judío en espagnol, les Yeux du juif), résurgence dans le Val d'Aran des eaux perdues dans le Trou du Toro.

Disparition de l'eau des Barrancs et Escaleta (Maladeta) dans le sol au Forau de Aigualluts ou Trou du Toro.

Principal lac de Saboredo et Pic de Saboredo, tête de la vallée de la Garonne.

Montagne et piémont |

La Garonne dans sa traversée du village de Bossòst.

Le fleuve se dirige au nord, entre en France au Pont du Roy à Fos. La superficie du bassin versant, à son entrée en France, est alors de 521,9 km[7].

Il reçoit ensuite la Pique descendue des massifs de Luchon. Il quitte les Pyrénées après avoir arrosé le site antique de Saint-Bertrand-de-Comminges, puis il reçoit la Neste à Montréjeau, change de direction pour se diriger vers le nord-est en une large vallée (plaine de Rivière), il arrose Saint-Gaudens franchit les Petites Pyrénées entre Saint-Martory et Martres-Tolosane, reçoit le Salat descendu de Saint-Girons.

La vallée de la Garonne |

La Garonne à Boussens.

La Garonne à Salles-sur-Garonne.

La vallée très large s'étage en terrasses sur la rive gauche.

Le fleuve traverse Muret, reçoit l'Ariège à Portet-sur-Garonne pour atteindre Toulouse où il change de direction en se dirigeant au nord-ouest pour se jeter dans l'Atlantique à son embouchure en commun avec la Dordogne où les deux fleuves forment l'estuaire de la Gironde.

Entre Toulouse et Bordeaux, le fleuve traverse Agen et reçoit ses principaux affluents sur la rive droite, le Tarn et le Lot issus du système hydrologique du Massif central.

Le fleuve est navigable de l'océan à Langon. Un canal latéral a été construit au XIXe siècle pour joindre Langon (Castets-en-Dorthe) à Toulouse (liaison avec le canal du Midi de Toulouse à Sète). La marée se fait sentir jusqu'à Casseuil, soit 12 km en amont de Langon[8]. Des oscillations caractéristiques sont aussi observables à La Réole, 5 km plus amont (lorsque le débit est suffisamment faible)[9].

Des Pyrénées à Toulouse, le fleuve est aménagé pour l'industrie hydroélectrique.

Plus récemment, deux centrales nucléaires sont implantées sur les rives :

- la centrale nucléaire du Blayais ;

- la centrale nucléaire de Golfech.

L'estuaire |

Le pont de pierre de Bordeaux avec ses dix-sept arches.

À Bordeaux, le fleuve est très large et sous l'influence des marées. À marée montante se forme un mascaret qui remonte le fleuve[10],[11],[12]. L'eau salée de l'océan remonte à Bordeaux en période d'étiage[8], quand le mascaret peut être observé jusqu'en amont de Cadillac en périodes de grandes marées.

Départements et principales villes traversés |

Val d'Aran (Espagne) : Vielha e Mijaran

Haute-Garonne : Montréjeau, Saint-Gaudens, Muret, Toulouse, Blagnac

Tarn-et-Garonne : Verdun-sur-Garonne, Castelsarrasin

Lot-et-Garonne : Agen, Tonneins, Marmande

Gironde : La Réole, Langon, Bordeaux

Principaux affluents |

En descendant le cours du fleuve, on rencontre les affluents suivants, de plus de 50 km de long :

- la Neste

- le Ger

- le Salat

- l'Arize

- la Louge

- l'Ariège

- le Touch

- la Save

- la Gimone

- l'Hers-Mort

- le Tarn

- l'Arrats

- la Barguelonne

- l'Auroue

- la Séoune

- le Gers

- l'Auvignon

- la Baïse

- le Lot

- l'Avance

- le Dropt

- le Ciron

Hydrographie |

La Garonne à la fin de l'été au sud de Toulouse.

Dans sa partie supérieure, à l'amont de Toulouse, son débit dépend de l'enneigement et de la fonte des neiges et, dans sa partie inférieure, elle a une alimentation pluviale due à ses principaux affluents.

La Garonne alimente aussi plusieurs canaux :

- le canal de Saint-Martory avec la prise d'eau à Saint-Martory, prélève 10 m3/s au fleuve[13] ;

- le canal latéral à la Garonne avec la prise d'eau à Toulouse par le canal de Brienne.

Le SANDRE attribue à la Garonne le numéro d'identité hydrographique 0---00000 et le code générique O---0000[14],[15].

Crues de la Garonne |

Vue sur un dégueuloir du Pont-Neuf de Toulouse. Grâce à son architecture, l'ouvrage tint bon lors de la crue de 1875.

Crue de la Garonne de 1930, rupture de la matte à Thivras (Marmande)

A Toulouse, la Garonne a subi de nombreuses crues, notamment depuis que sa rive gauche est habitée. Il y aurait ainsi eu des crues vers 1177, en 1220, en 1258, en 1430, en 1523, en 1536 et en 1589, en 1608, en 1658, en 1673, en 1675, en 1709, en 1712[16], en 1727, en 1750, en 1772, 1788, 1804 et 1810, et en 1827 et en 1835, en 1855, en 1856[17].

À Toulouse, en 1827, la Garonne à quatre mètres au-dessus du niveau ordinaire rempli les arches du pont de Pierre ou Pont neuf.

En 1835, la Garonne monte à cinq mètres 35 au-dessus de l'étiage et passe par les quatre lunes du pont.

En 1772, la Garonne atteint 8 mètres 50[17] .

- Crue de la Garonne en 1835 : 7,50 m à Toulouse Pont-Neuf

- Crue de la Garonne en 1855 : 7,25 m à Toulouse Pont-Neuf

Crue de la Garonne en 1875 : 9,70 m à Toulouse Pont-Neuf (ou 8m32 d'après vigicrue).- Crue de la Garonne en 1879 : 4,87 m à Toulouse Pont-Neuf

- Crue de la Garonne en 1890 : 3,30 m à Toulouse Pont-Neuf

- Crue de la Garonne en 1900 : 4,00 m à Toulouse Pont-Neuf

- Crue de la Garonne en 1905 : 4,24 m à Toulouse Pont-Neuf

Crue de 1927 en Aquitaine, particulièrement imposante après le confluent de la Garonne avec le Lot (dont elle est restée crue de référence), insignifiante en amont[18].- Crue de la Garonne en 1952 : 4,57 m à Toulouse Pont-Neuf

- Crue de la Garonne en 1977 : 4,31 m à Toulouse Pont-Neuf

- Crue de la Garonne en 2000 : 4,38 m à Toulouse Pont-Neuf

- Crue de la Garonne en 2004 : 3,52 m à Toulouse Pont-Neuf

En 1777, La Garonne subit une crue extraordinaire au point que le curé de Bourdelles prit la peine de retranscrire l'événement, à la fin des actes de l'année, dans le registre paroissial des baptêmes, mariages et décès :

« Soit pour mémoire que le dix sept May de cette présente année que la Rivière de Garonne étant débordée pendant trois diverses fois a noyé et perdu totalement la Récolte de la parroisse de Bourdelles qui obligea les habitants a faucher les Bleds foins, et qu'il ne ramasser que quatre boisseaux moins deux picotins froment, neuf de Bled d'Espagne, et du tout de vin[19]. »

Hydrologie - Les débits |

La Garonne au Mas-d'Agenais |

Le débit de la Garonne a été observé sur une période de 76 ans (1913-1988), au Mas-d'Agenais, localité du département de Lot-et-Garonne située à une douzaine de kilomètres en amont de la ville de Marmande[20]. La surface prise en compte est de 52 000 km2, ce qui correspond à près de 95 % du bassin versant total du fleuve qui fait plus ou moins 55 000 km2.

Le module du fleuve au Mas-d'Agenais est de 631 m3/s (plus que la Seine à son embouchure qui fait plus ou moins 540 m3/s).

La Garonne présente des fluctuations saisonnières de débit bien marquées[21], mais pas excessives. Les hautes eaux se situent en hiver et au printemps, et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 832 à 1 030 m3/s, de décembre à mai inclus (avec un léger sommet en février). Dès fin mai, le débit diminue progressivement ce qui mène aux basses eaux d'été. Celles-ci ont lieu de juillet à octobre inclus, et s'accompagnent d'une baisse du débit mensuel moyen jusqu'au niveau de 190 m3/s au mois d'août, ce qui reste considérable. Mais les fluctuations de débit sont plus importantes selon les années, ou observées sur de courtes périodes.

Étiage ou basses eaux |

Aux étiages, le VCN3 peut chuter jusqu'à 77 m3/s, en cas de période quinquennale sèche, ce qui est loin d'être sévère. Le débit de la Garonne se maintient ainsi bien mieux que ceux de la Seine ou de la Loire, en période de sècheresse.

Crues |

La Garonne à Bourret (département de Tarn-et-Garonne)

La Garonne à Toulouse lors d'une crue hivernale

D'autre part, les crues du fleuve peuvent être assez importantes, aggravées par la taille élevée de son bassin versant. Les QIX 2 et QIX 5 valent respectivement 3 500 et 4 400 m3/s. Le QIX 10 se monte à 5 000 m3/s, et le QIX 20 en vaut 5 500 m3/s. Quant au QIX 50, il se monte à pas moins de 6 300 m3/s, soit presque le débit moyen ou module du Danube en fin de parcours. Ainsi la possibilité d'importants débordements menace constamment.

Le débit journalier maximal enregistré au Mas-d'Agenais a été de 5 700 m3/s le 5 mars 1930, lors de l'inondation historique de 1930. En comparant cette valeur à l'échelle des QIX exposée plus haut, il apparaît que cette crue était un peu plus importante que la crue vicennale calculée par le QIX 20 (une crue vicennale a, chaque année, une probabilité de 1/20 de se produire).

On peut aussi noter les estimations de la crue de la Garonne en 1875 où au moins 10 000 m3/s auraient transité en aval du confluent avec le Tarn[22].

Lame d'eau et débit spécifique |

Bien qu'une bonne partie des plaines de son bassin soient peu arrosées, au point de nécessiter des ouvrages d'irrigation, la Garonne est un fleuve abondant, puissamment alimenté par les fortes précipitations des hauts sommets des Pyrénées centrales, et d'une bonne partie du Massif central. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant se monte à 384 millimètres annuellement, ce qui est nettement supérieur à la moyenne d'ensemble de la France tous bassins confondus (320 millimètres par an). Le débit spécifique (ou Qsp) atteint 12,1 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.

Hydrologie - l'étiage (juillet-octobre) |

Les prélèvements

Le soutien d'étiage

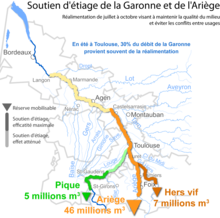

Les débits généralement faibles en été et en automne, période appelée étiage, coïncident avec des prélèvements importants. Afin de limiter les risques pour la Garonne et éviter les conflits entre usage, une réalimentation du fleuve est assurée à partir de réservoirs situés dans les Pyrénées.

Les usages préleveurs (données moyennes sur l'aire du Plan de Gestion d'Étiage du 1er juillet au 31 octobre) :

- L'eau potable : réguliers sur l’année, les prélèvements d’eau potable représentent, à l’étiage, environ 60 millions de mètres cubes (hm3). Un tiers est consommé, les deux tiers sont restitués au milieu. Cependant, les effluents des stations d’épuration ont un impact d’autant plus important que le niveau d’eau est faible.

- L'industrie : les prélèvements industriels (nucléaire, hydroélectricité, papeteries…) réguliers sur l’année, représentent à l’étiage 108 hm3. Cette eau est largement restituée, la consommation nette représente à peine 7 % du prélèvement, mais peut engendrer des variations instantanées de débits préjudiciables à l’écosystème et aux autres activités.

- L'agriculture : l’irrigation représente 40 % des prélèvements à l’étiage, mais 80 % de la consommation, peu d'eau d'irrigation revenant au milieu. Toutefois, le cycle biologique des plantes allant de mai à septembre, les premiers besoins sont servis par l’hydrologie naturelle et les pluies. L’impact éventuel des pompages agricoles ne débute qu’à la mi-juillet et s’estompe début septembre. S’il reste faible par rapport aux débits naturels, en années humides, il peut être déterminant en années sèches (mini 93 hm3, maxi 188 hm3).

À l'aval du bassin, le prélèvement net agricole (non compensé, donc pouvant peser sur la ressource naturelle) peut atteindre, au plus fort de la campagne d'irrigation (entre le 25 juillet et le 5 août), 20 à 25 m3/s ; l'objectif d'étiage étant quant à lui de 110 m3/s. - Les transferts d'eau : représentent jusqu'à 212 hm3. Trois canaux prélèvent de l’eau sur les quatre mois d’étiage : le canal de Garonne et de celui de Saint-Martory (dont les prélèvements en Garonne, non compensés, pèsent sur la ressource naturelle quand elle vient à manquer) et le canal de la Neste (dont le prélèvement en Neste d'Aure est compensé à 50 % par les lacs d'altitude du Néouvielle).

Le soutien d'étiage : Des conventions pluriannuelles de soutien d’étiage mobilisent déjà et ce depuis 1993, plus de 50 millions de mètres cubes (hm3) de ressources en amont de Toulouse (de 30 à 70 hm3 mobilisables selon les années). Sur ce stock, la moyenne du volume mobilisé est de 25 hm3 (mini 12 hm3 et maxi 46 hm3), car il y a des étés humides, des étés secs et des pluies automnales plus ou moins tardives[23].

|

Transport de sections de l'A380 passant à Bordeaux.

Autrefois important axe de navigation et de transport de marchandises, la Garonne n’est aujourd’hui navigable pour les plus gros bateaux (cargos, porte-conteneurs …) que dans son estuaire, jusqu’au Pont de Pierre à Bordeaux, et pour les grosses péniches jusqu’à Langon. Le trafic fluvial emprunte ensuite le Canal de Garonne qui est voué presque exclusivement au tourisme fluvial.

La navigabilité de la Garonne a déjà été étable dans des temps anciens sur une bonne longueur[24].

Le transport de gros gabarit a repris de l'activité jusqu'à Langon grâce à la construction aéronautique et surtout de l'A380 dans les ateliers de Toulouse.

Le Ville de Bordeaux est l'un des trois bateaux construit pour le transport des pièces de l'A380 jusqu'à Pauillac (Gironde) qui sont ensuite transbordées sur une des deux barges le Breuil et le Brion remontant la Garonne jusqu'à Langon.

Les principaux éléments constituant les appareils de la gamme d'Airbus sont produits dans des usines réparties dans toute l'Europe mais les chaînes de montage se trouvent sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac en France ou à l'aéroport de Hambourg-Finkenwerder en Allemagne. Ces déplacements entre les différents sites de production et de montage s'effectuaient par camions ou par les airs, grâce au Beluga, un Airbus A300-600ST dont le fuselage a été spécialement modifié pour pouvoir recevoir des pièces de grande taille. Mais avec les dimensions de l'A380, l'emploi de cet avion est devenu impossible et Airbus a donc mis en place un système combiné de transport aérien, maritime et terrestre par bateaux, barges et camions.

Anciennes pratiques |

Ponts |

La Garonne à Toulouse, Pont de pierre ou Pont neuf, ses arches et ses lunes permettent le passage de l'eau en cas de crue

Au fil de son histoire, la Garonne a été dotée de ponts qui permettent de la franchir, notamment à Bordeaux et à Toulouse.

Parmi les anciens ponts, on compte le pont de Montaudran et le pont de Velours[25].

En 1789, le pont en bas de Montréjeau était en bois[26].

En 1860, la compagnie des chemins de fer du midi pour relier Toulouse à Tarbes (avant d'arriver à Bayonne) a construit six ponts sur la Garonne:

- Deux ponts à Empalot à Toulouse: rive droite: cinq et deux arches; rive gauche: neuf et deux arches

- Deux ponts aux lieux dits Fourqs et Appas

- Deux ponts à Valentine et à Montréjeau[27].

Flottage |

Le flottage a été utilisé pour construire les poutres maîtresses de la cathédrale de Montauban à partir du bois de la vallée d'Aure[28].

Le flottage a disparu avec la construction d'une ligne de chemin de fer (aujourd'hui remplacée par un service d'autocar) entre Luchon et Montréjeau[29].

La Garonne a également servi au flottage de bois de chauffage et de construction, qui venait du Val d'Aran, jusqu'à Cazère ou jusqu'à Toulouse. Ce flottage se faisait dans le cadre de libres échanges commerciaux, qui ont par la suite été encadrés par des privilèges, sujets de différends nationaux, jusqu'à leur disparition. Ainsi 500 à 600 hommes coupaient 8000 cannes de bois annuellement pour la région toulousaine. Les escales se réalisaient aux ports de Bossòst, Les, Saint-Béat et Fos[30]. Par ailleurs, Julien Sacaze suppose que Lugdunum Convenarum était un port antique.

Ainsi, en Haute-Garonne, en 1878, la Garonne était navigable sur 190 kilomètres environ[31].

Ports et quais |

En 1847, Toulouse comptait sur la Garonne des quais et trois ports[32].

Péages |

L'histoire des péages de la Garonne et de ses affluents au Moyen Âge a été étudiée par le professeur C. Higounet. Il en existait notamment une trentaine entre Bordeaux et toulouse[33].

Poissons migrateurs |

Les poissons migrateurs : habitats et contraintes.

La Garonne et son estuaire accueillent encore les huit espèces de migrateurs amphihalins : la grande alose, l'alose feinte, l'anguille, l'esturgeon européen, la lamproie fluviatile, la lamproie marine, le saumon atlantique et la truite de mer.

La Garonne constitue l'axe majeur de migration pour les poissons grands migrateurs, reliant l’Atlantique jusqu’aux Pyrénées. L'estuaire de la Gironde, véritable milieu de transition, joue un rôle clé dans l’adaptation physiologique des poissons grands migrateurs au passage d’un milieu marin à un milieu fluvial, et vice versa. La Garonne est un lieu de reproduction et les graviers de son lit abritent les œufs. C'est aussi un milieu nourricier.

Petit à petit, les incidences de certaines activités humaines ont commencé de porter tort à ces populations fragiles. Les prélèvements intensifs de granulats, la pollution de l’eau et surtout les barrages ont bouleversé les écosystèmes, rendant souvent inaccessibles les zones de frai quand ils ne les détruisaient pas simplement.

Il a fallu attendre les années 1970-1980 pour que les pouvoirs publics étendent le plan de sauvetage du saumon à l’ensemble des espèces migratrices, imposent des dispositifs de franchissement de barrages, prévoient des alevinages, limitent la pêche et redonnent un avenir à des espèces emblématiques en pays de Garonne[34].

L'esturgeon européen : Il est sur la liste rouge des espèces menacée de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le système Gironde-Garonne-Dordogne abrite les dernières frayères.

L'anguille : Longtemps considérée comme nuisible, elle fait actuellement l’objet de toutes les attentions. Des mesures d’urgence aux niveaux national et local s’imposent pour la sauvegarde de l’espèce.

La grande alose : La Garonne et la Dordogne ont longtemps accueilli la population de grande alose la plus importante d’Europe. Aujourd'hui, cette espèce, de la famille de la sardine, connaît une baisse d'effectif préoccupante. Un plan de sauvegarde de l'espèce a été mis en place en 2008.

La lamproie marine : Elle est pêchée dans la partie aval de la Garonne, au filet ou dans des nasses. Cuisinée « à la bordelaise », en civet, est ensuite commercialisée en conserve. C'est l'espèce migratrice la plus abondante.

Le saumon atlantique : Disparu dans les années 1970, le saumon atlantique repeuple peu à peu le bassin de la Garonne, grâce au plan de restauration.

Liste des principaux franchissements |

| Nom | Image | Rive gauche | Rive droite | Longueur totale | Type du pont | Route / Ligne ferroviaire | Année | Notes |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Pont d'Aquitaine |  | Bordeaux | Lormont | 1 767 m. | Pont suspendu | 1967 | ||

Pont Jacques Chaban-Delmas |  | Bordeaux | Bordeaux | 575 m. | Pont levant | 2013 | ||

Pont de Pierre |  | Bordeaux | Bordeaux | 487 m. | Pont à voûtes en maçonnerie | 1822 | ||

Pont Saint-Jean |  | Bordeaux | Bordeaux | 474 m. | Pont à poutres | 1965 | ||

Pont ferroviaire de Bordeaux |  | Bordeaux | Bordeaux | 476 m. | Pont à poutres | Ligne de Paris-Austerlitz à Bordeaux-Saint-Jean | 2008 | |

Passerelle Eiffel |  | Bordeaux | Bordeaux | 509,69 m. | Pont métallique | 1860 | Ancien pont ferroviaire.

| |

Pont Simone-Veil | Bègles | Floirac | 545 m. | Pont à poutres | en construction | |||

Pont François Mitterrand |  | Bègles | Bouliac | 642 m. | Pont à poutres | 1993 | ||

| Pont Eiffel |  | Portets | Langoiran | 250 m. | Pont métallique | D115 | 1881 | Ce pont, malgré son nom, n'a pas été conçu par Gustave Eiffel. |

| Pont de Béguey-Podensac | Béguey | Podensac | 220 m. | Pont à poutres | D13 | 1984 | ||

| Pont de Cadillac | Cérons | Cadillac | 280 m. | Pont métallique | D11 | 1880 | ||

Pont ferroviaire de Langon |  | Langon | Saint-Macaire | 210 m. | Pont à poutres | Ligne de Bordeaux Saint-Jean à Sète-Ville | 1998 | Remplace l'ancien pont construit en 1855. |

Pont routier de Langon |  | Langon | Saint-Macaire | 210 m. | Pont à poutres | D1113 | 1971 | |

| Pont Eiffel |  | Castets-en-Dorthe | Caudrot | 200 m. | Pont métallique | D15 | 1905 | Ce pont, malgré son nom, n'a absolument pas été conçu par le célèbre ingénieur Gustave Eiffel. |

| Pont du Rouergue |  | La Réole | La Réole | 170 m. | Pont suspendu | D9e6 | 1935 | |

| Nouveau pont de La Réole | Fontet | La Réole | 400 m. | Pont à poutres | D9 | |||

| Pont de Couthures-sur-Garonne |  | Couthures-sur-Garonne | Sainte-Bazeille | 252 m. | Pont à poutres | D3 | 1979 | |

| Pont ferroviaire de Thivras |  | Marmande | Marmande | Pont en maçonnerie | Ligne de Marmande à Mont-de-Marsan | 1895 | ||

| Nouveau pont de Marmande | Marmande | Marmande | 250 m. | Pont à poutres | D933 | |||

| Pont suspendu de Marmande |  | Marmande | Marmande | 210 m. | Pont suspendu | D933E1 | 1932 | |

| Pont du Mas-d'Agenais |  | Le Mas-d'Agenais | Sénestis | 237 m. | Pont suspendu | D6 | 1840 | Pont enjambant aussi le canal latéral. |

Pont de Tonneins |  | Tonneins | Tonneins | 230 m. | Pont en arc | D120 | 1942 | |

| Pont de Pascau |  | Saint-Léger | Aiguillon | 210 m. | Pont métallique | D8 | 1935 | |

| Pont SNCF de Port-Sainte-Marie | Feugarolles | Port-Sainte-Marie | 288 m. | Pont en maçonnerie | Ligne de Port-Sainte-Marie à Riscle | 1890 | ||

| Pont routier de Port-Sainte-Marie | Saint-Laurent | Port-Sainte-Marie | 180 m. | Pont à poutres | D930 | |||

Pont-canal d'Agen |  | Le Passage | Agen | 539 m. | Pont-canal | Canal latéral à la Garonne | 1847 | |

| Passerelle d'Agen |  | Le Passage | Agen | 263 m. | Pont suspendu | Passerelle piétonne | 1839 | |

Pont de pierre |  | Le Passage | Agen | 260 m. | Pont à poutres | D656 | 1970 | L'ancien pont de pierre a été remplacé par l'actuel pont en béton précontraint dans les années 1970. |

| Pont de Beauregard | Le Passage | Boé | 270 m. | Pont à poutres | N21 | |||

| Pont de Layrac à Boé | Layrac | Boé | 230 m. | Pont à poutres | D17 | |||

| Pont ferroviaire de Leyrac |  | Layrac | Boé | 460 m. | Pont en maçonnerie | Ligne de Bon-Encontre à Vic-en-Bigorre | 1865 | |

| Pont de Sauveterre-Saint-Denis |  | Sauveterre-Saint-Denis | Lafox | 230 m. | Pont suspendu | D308 | 1845 | |

| Pont de Saint-Nicolas |  | Saint-Nicolas-de-la-Balerme | Saint-Romain-le-Noble | 180 m. | Pont à poutres | D114 | 2010 | |

| Pont de Lamagistère |  | Donzac | Lamagistère | 180 m. | Pont suspendu à chaînes | D30 | 1930 | |

| Pont de Mondou |  | Saint-Loup | Saint-Loup | 270 m. | Pont en maçonnerie | D953 | 1882 | |

| Pont d'Auvillar |  | Auvillar | Espalais | 210 m. | Pont suspendu | D11 | 1930 | |

| Pont de Malause | Malause | Malause | 400 m. | Pont à poutres | D26BIS | |||

| Pont Coudol |  | Saint-Nicolas-de-la-Grave | Boudou | 280 m. | Pont suspendu | D15 | 1850 | Pont enjambant à la fois la Garonne, le canal latéral et la ligne Bordeaux-Toulouse. |

| Pont autoroutier | Castelsarrasin | Castelsarrasin | 200 m. | Pont à poutres | 1976 |

Activités touristiques |

- Canoë-kayak

- Rafting

- Hydrospeed

Pêche sportive ou de détente- Baignade

- Voile

- Aviron (sport)

Motonautisme et ski nautique

- Navigation fluviale

Croisière sur la Garonne à Bordeaux.

Cabane de pêche au filet carré (carrelet) sur pilotis.

En littérature |

« C'est une Garonne ».

La Garonne est, « à la lettre, l'un des personnages les plus importants de l’œuvre de Pierre Gamarra. (…) La Loire a eu son poète et romancier avec Maurice Genevoix, la Durance le sien avec Giono, la Garonne, avec Pierre Gamarra, a son troubadour. »[35]

Bibliographie |

Les Caprices du Temps dans le Sud-Ouest, numéro spécial de la revue d'histoire Arkheia, Montauban, 2009. À lire notamment, Max Lagarrigue (en), L'inondation du siècle, mars 1930.- Hautreux, Joseph-Alfred, La Rivière à Bordeaux depuis deux cents ans, étude sur les passes, Bordeaux, impr. de G. Gounouilhou, 1889, 55 p. (lire en ligne)

- Jean-Loup Marfaing, Charles Daney, Jean-Ramière, La Garonne, Nouvelles Éditions Loubatières, 2011, 224 p. (ISBN 978-2-86266-650-1)

Charles Higounet, « Géographie des péages de la Garonne et de ses affluents au Moyen Âge », Journal des savants, vol. 1, no 1, janvier-juin 1978, p. 105-130 (ISSN 1775-383X, lire en ligne).

Notes et références |

Jules César, Commentaires sur la Guerre des Gaules [« Commentarii de Bello Gallico »], entre -57 et -51 [détail des éditions], livre I, 1.

Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise, Paris, Errance, 1995, 240 p., p. 203

Albert Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms de rivières et de montagnes en France, Paris, Klincksieck, 1982, 234 p.

Georges Jorré, « Le problème du Trou du Toro, d'après M. Norbert Casteret (Le problème du Trou du Toro. Détermination des sources du rio Esera et de la Garonne occidentale », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, vol. 3, 1932, p. 116-120 (lire en ligne).

Roger Lambert, Géographie du cycle de l'eau, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1996, 441 p. (ISBN 2858162735), p. 351

Encyclopédie Larousse, La Garonne, http://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/la_Garonne/111428

Sandre, « Fiche cours d'eau - La Garonne (O---0000) » (consulté le 18 juillet 2011)

Conservatoire de l'estuaire de la Gironde, « [PDF] La chronique du fleuve, p.3 », 2004(consulté le 31 août 2010)

http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idspc=13&idstation=370

(en) Chanson, H., Lubin, P., Simon, B., and Reungoat, D., Turbulence and Sediment Processes in the Tidal Bore of the Garonne River: First Observations, Brisbane, Hydraulic Model Report No. CH79/10, School of Civil Engineering, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 97 pages, 2010, poche (ISBN 978-1-74272-010-4, lire en ligne)

(en) Simon, B., Lubin, P., Reungoat, D., Chanson, H., Turbulence Measurements in the Garonne River Tidal Bore: First Observations, Proc. 34th IAHR World Congress, Brisbane, Australia, 26 June-1 July, Engineers Australia Publication, Eric Valentine, Colin Apelt, James Ball, Hubert Chanson, Ron Cox, Rob Ettema, George Kuczera, Martin Lambert, Bruce Melville and Jane Sargison Editors, pp. 1141-1148, 2011(ISBN 978-0-85825-868-6, lire en ligne)

(en) Chanson, H., Reungoat, D., Simon, B., Lubin, P., High-Frequency Turbulence and Suspended Sediment Concentration Measurements in the Garonne River Tidal Bore, Estuarine Coastal and Shelf Science (DOI: 10.1016/j.ecss.2011.09.012), 2012(ISSN 0272-7714)

Site de la préfecture de la Haute-Garonne, page sur l'irrigation

SANDRE, « Dictionnaire des données : référentiel hydrographique » (consulté le 14 juin 2016).

SANDRE, « Fiche cours d'eau : La Garonne (O---0000) », sur sandre.eaufrance.fr, 1er janvier 2006(consulté le 14 juin 2016).

cf l'Errata 1, en page 454

Les drames de l'inondation à Toulouse / Théophile Astrié Auteur : Astrié, Théophile Éditeur : Arnaud et Labat (Paris) Éditeur : Librairie centrale (Toulouse) Date d'édition : 1875

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5778575j

Maurice Pardé, « La crue de la Garonne en mars 1927 », Revue de géographie alpine, t. 15, no 3, 1927, p. 455-458 (DOI 10.3406/rga.1927.5045, lire en ligne)

AD33, Paroisse Saint-Saturnin de Montagoudin, Collection communale, BMS 1773-1792, page 17. Nota : le mot bled est l'ancienne écriture du mot blé.

Banque Hydro - MEDDE, « Synthèse de la Banque Hydro - La Garonne au Mas-d'Agenais (O9060010) » (consulté le 18 mai 2015)

iTolosa, « Suivi et historisation des données hydrologiques à Toulouse (Garonne, Touch et autres principaux affluents) »

Maurice Pardé, « La crue catastrophique de mars 1930 dans le Sud-Ouest de la France », Revue de géographie alpine, vol. 18, no 2, 1930, p. 343–393 (DOI 10.3406/rga.1930.4534, lire en ligne)

Voir les données statistique et les prévisions quotidiennes

http://www.volvestre-patrimoine.info/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=31

http://www.gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5720333n/f180.item

Fragmens d'un voyage sentimental et pittoresque dans les Pyrénées ou Lettre écrite de ces montagnes / par M. de St-Amans Auteur : Saint-Amans, Jean-Florimond Boudon de (1748-1831) Éditeur : Devilly (Metz) Date d'édition : 1789 gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k351540/f11.image

Nouvelles annales de la construction : publication rapide et économique des documents les plus récents et les plus intéressants relatifs à la construction française et étrangère... / C.-A. Oppermann Titre : New annals of the construction Titre : Neue Annalen der Baukunst Éditeur : V. Dalmont (Paris) Éditeur : V. Dalmont (Paris) Éditeur : Dunod (Paris) Éditeur : J. Baudry (Paris) Éditeur : C. Béranger (Paris) Date d'édition : 1860-11 gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55770432/f5.item

Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne, 1994, lire en ligne

Rapports et délibérations, Conseil général de la Haute-Garonne, 1938, lire en ligne

Revue de Comminges, Société des études du Comminges (Saint-Gaudens, Haute-Garonne), Société Julien Sacaze, 1958, lire en ligne

Usages locaux ayant force de loi dans le département de la Haute-Garonne (2e édition revue, augmentée et corrigée...), Victor Fons (1801-1882), éditeur Brun-Rey (Toulouse), 1878 lire en ligne

Plan géométrique de la ville de Toulouse, dressé d'après les plans du cadastre / par P. J. Bellot... Auteur : Bellot, Pierre-Joseph (Aîné). Dessinateur

Auteur : Raynaud frères (Toulouse). Auteur du texte Éditeur : impr. de Raynaud frères (Toulouse) Date d'édition : 1847 gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53060495j/f1.item

Charles Higounet, « Géographie des péages de la Garonne et de ses affluents au Moyen Âge », Journal des savants, no 1, 1978, p. 105-130 (lire en ligne).

Voir le dernier bilan des migrations sur la Garonne

Claude Sicard, « Cet homme me parle en occitan » in Recueil de l'Académie de Montauban : sciences, belles-lettres, arts, encouragement au bien (Montauban), 1997 (série III, tome 81), (ISSN 1154-7995)

Voir aussi |

Garoumnes, tribu proto-basque de l'Aquitaine antique

- Le Bassin de la Garonne

- La liste de fleuves dans le monde classés par continents

- La liste des fleuves de France

- Les débits des cours d'eau du bassin de la Garonne

- Liste des communes de France portant la mention rajoutée des grands fleuves français

Liens externes |

.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale de Suède

- Ressources relatives à la géographie : Digital Atlas of the Roman Empire • GeoNames • OpenStreetMap • Sandre

- Portail de la Garonne

- Site du syndicat mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne

- L'histoire de la source de la Garonne

- Le port d'Auvillar, au bord de la Garonne, depuis le Moyen Âge

- La crue de juin 1875 à Toulouse (articles de presse)

- La collaboration franco-espagnole

- Banque Hydro - Station O0050010 - La Garonne à Chaum (Synthèse)

- Banque Hydro - Station O6140010 - La Garonne à Lamagistère (Synthèse)

Banque Hydro - Station O9060010 - La Garonne au Mas-d'Agenais (Synthèse) (ne pas cocher la case "Station en service")- Suivi et historisation des données hydrologiques à Toulouse

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Garonne (O---0000) »

- SIEAG, « Portail des Données sur l'Eau du Bassin Adour-Garonne - fiche de la Garonne », sur adour-garonne.eaufrance.fr

- Pour l'ensemble des points mentionnés sur cette page : voir sur OpenStreetMap (aide), Google Maps (aide), Bing Maps (aide) (carte limitée à 200 lieux) ou télécharger au format KML (aide).

- Portail des lacs et cours d’eau

- Portail de la Haute-Garonne

- Portail de Tarn-et-Garonne

- Portail de Lot-et-Garonne

- Portail de la Gironde

- Portail de la Catalogne