Sardaigne

| Sardaigne.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |

Héraldique |  Drapeau |

| Administration | |

|---|---|

Pays | |

| Chef-lieu | Cagliari |

Provinces | 5 |

Communes | 377 |

Président | Francesco Pigliaru (PD) 2014-2019 |

NUTS 1 | ITG (Italie insulaire) |

ISO 3166-2 | IT-88 |

| Démographie | |

Population | 1 649 412 hab. (30/09/2017) |

| Densité | 68 hab./km2 |

| Géographie | |

Superficie | 2 409 000 ha = 24 090 km2 |

| Localisation | |

| |

| Liens | |

Site web | regione.sardegna.it |

modifier | |

La Pelosa, Stintino

Bouches de Bonifacio, Santa Teresa Gallura

La Sardaigne (italien : Sardegna /sarˈdeɲɲa/, sarde : Sardigna) est une île de la mer Méditerranée et une région italienne, qui se trouve à l'ouest de l'Italie continentale, au sud de la Corse, au nord de la Tunisie et de l'Algérie orientale. Son chef-lieu est la ville de Cagliari.

La Sardaigne est, par sa surface, la seconde île de la mer Méditerranée et une région autonome à statut spécial d'Italie dont la dénomination officielle est « région autonome de la Sardaigne » (en italien Regione Autonoma della Sardegna, en sarde Regione Autònoma de Sardigna[1]). Son statut spécial, inscrit dans la constitution de 1948, garantit l'autonomie administrative des institutions locales et la protection de ses particularités linguistiques et culturelles.

La Sardaigne, séparée de la Corse par les bouches de Bonifacio, est située au milieu de la mer Méditerranée occidentale : cette position centrale a favorisé depuis l'Antiquité les rapports commerciaux et culturels comme les intérêts économiques, militaires et stratégiques.

À l'époque moderne, de nombreux écrivains ont exalté la beauté de la Sardaigne, qui conserve encore, malgré l'extension du tourisme côtier, un paysage protégé et un patrimoine important, parmi lequel les vestiges de la culture nuragique.

Sommaire

1 Géographie

1.1 Reliefs

1.2 Plaines, cours d'eau et lacs

1.3 Géologie

1.4 Climat

2 Histoire

2.1 Héraldique

3 Administration

4 Politique

5 Démographie

5.1 Zone bleue

6 Personnalités sardes

7 Culture sarde

7.1 Langues et dialectes

7.2 Littérature

7.3 Peintures murales

7.4 Chant, danse, et musique

7.5 Tenues traditionnelles

7.6 Les contes sardes

7.7 Les fêtes sardes

7.8 Universités sardes

7.9 Gastronomie

7.9.1 Cuisine

7.9.2 Fromages

7.9.3 Pâtisseries

7.9.4 Boissons

8 Activités économiques et ressources

8.1 Tourisme

8.2 Élevage

8.3 Agriculture

8.4 L’exploitation minière

8.5 Services

8.6 Industrie

9 Transport

10 Faune et flore

10.1 Parcs naturels protégés

10.2 Exemples d’espèces

10.2.1 Exemples de faune sarde

10.2.2 Exemples de flore sarde

11 Notes et références

12 Voir aussi

12.1 Sources anciennes

12.2 Bibliographie

12.3 Articles connexes

12.4 Liens externes

Géographie |

La Sardaigne en Europe (vert et gris foncé) et en Italie (vert).

Mont Gennargentu.

La Sardaigne est située en Méditerranée occidentale, en bordure orientale du bassin algéro-provençal, à 12 kilomètres au sud de la Corse, à 186 kilomètres au nord-nord-ouest du cap Hmem, en Tunisie, et à 190 km au sud-ouest de la punta Torre Ciana, sur la péninsule italienne. Avec une superficie de plus de 24 000 km2, elle constitue la deuxième île de Méditerranée, après la Sicile[2].

Reliefs |

L'île est majoritairement constituée de montagnes et collines. Le massif montagneux principal, le Gennargentu, qui se trouve dans la partie centre-orientale de l’île, culmine à 1 834 m[3]. Au sud le mont Linas (1 236 m) et les monts du Sulcis s'adoucissent vers la mer avec des altitudes inférieures[4].

Lac Omodeo.

Plaines, cours d'eau et lacs |

Les zones plates occupent 18 % de l'île. La plus grande est celle du Campidano, vaste plaine d’origine fluviale séparant les reliefs du centre des montagnes de l'Iglesiente au sud-ouest. Celle de Nurra est située dans la partie nord-ouest de l'île, dans le périmètre constitué entre les villes d'Alghero, Stintino, Sassari, et Porto Torres.

Les fleuves ont principalement un caractère torrentiel : les plus importants sont le Tirso (152 km), le Flumendosa (127 km), le Coghinas (116 km), le Cedrino (80 km), le Temo (55 km) et le Flumini Mannu (42 km). Sur la plupart d’entre eux ont été installés des barrages qui, formant de grands réservoirs, sont principalement utilisés pour irriguer les cultures, y compris le bassin du lac Omodeo, le plus grand lac artificiel d’Italie. Suivent ensuite les bassins du Flumendosa, du Coghinas, de Posada. Le Lac de Baratz, seul lac naturel, est situé au nord d’Alghero.

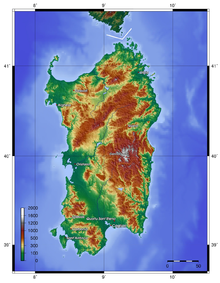

Carte physique de Sardaigne.

Géologie |

La géologie sarde est remarquable car ses roches sont parmi les plus anciennes d'Europe. En effet, la base rocheuse de la Sardaigne méridionale date de la période précambrienne, et plus précisément du début de l'éon protérozoïque (l'ère paléoprotérozoïque). On trouve, au nord-est de l'île, des roches sédimentaires issues de cette période. Ces sédiments ont permis la création de roches carbonifères.

Des roches plus récentes, issues de l'éon phanérozoïque telles que des roches volcaniques sont fréquentes dans la région occidentale et méridionale de l'île[5].

De longues périodes d'érosion expliquent les altitudes modestes des montagnes de Sardaigne.

L'exploitation passée d'un grand nombre de mines dans l'île atteste sa richesse géologique.

Climat |

Distribution annuelle des précipitations en Sardaigne.

Méditerranéen dans l'ensemble, le climat devient plus rigoureux dans le centre de l'île avec de la neige en hiver. Les étés sont chauds et secs, d'où des incendies fréquents. Les températures moyennes sont comprises entre 11 et 17 °C[6]. La pluviométrie moyenne est entre 700 et 800 mm d'eau par an, répartis sur seulement 60 jours dans l'année[7]. La Sardaigne est une région venteuse, les vents dominants sont le Mistral et le Ponant[8].

| Cagliari, 4 m | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Ann |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T moyennes maximales (°C) | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 27 | 30 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 | 21,2 |

| T moyennes minimales (°C) | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 | 11,8 |

| Précipitations (mm) | 46 | 57 | 44 | 37 | 24 | 9 | 3 | 9 | 31 | 56 | 56 | 55 | 427 |

| Fonni, 1 000 m | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Ann |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T moyennes maximales (°C) | 6 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 25 | 22 | 16 | 11 | 8 | 15 |

| T moyennes minimales (°C) | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 17 | 16 | 14 | 10 | 5 | 3 | 8 |

| Précipitations (mm) | 97 | 118 | 110 | 88 | 73 | 33 | 11 | 18 | 40 | 93 | 107 | 131 | 919 |

Histoire |

C'est sans doute au paléolithique inférieur (500 000 ans av. J.-C.) que remontent les premiers vestiges certains de la fréquentation de l'île par le genre Homo. Les dates du premier peuplement humain varient suivant les sources[9]. L'espèce sapiens s'y installe de manière stable bien plus tard, au néolithique inférieur (6000 av. J.-C.).

Chronologie av. J.-C.

La première civilisation ayant une physionomie et des caractères bien définis et autochtones est la civilisation dite de Bonuighinu. Elle s'installe au cours du IVe millénaire av. J.‑C. pratique l'agriculture, se regroupe en villages, et est en contact étroit avec la Corse, l'Italie et le Sud de la France. Des céramiques et obsidiennes en sont la trace archéologique. Apparaît ensuite la population plus célèbre des Nuraghes[10], qui débute à l'âge du bronze ancien (1500 av. J.-C.) et qui décline progressivement à la fin de l'âge du fer (500 av. J.-C.) pour ne disparaître complètement qu'avec l'occupation romaine. Elle a ainsi été nommée à cause de son architecture la plus typique : le nuraghe, construction en forme de tour (tronc de cône) à l'aide de gros blocs de pierre équarris et travaillés, qui prend une forme plus articulée et complexe lors de la période la plus resplendissante de cette civilisation (en plein âge du fer).

La tombe des géants de Sa Domu 'e S'Orku, Siddi.

Nuraghe Loelle.

Il existe d'autres constructions typiques de l'âge pré-nuragique et intermédiaire : les domus de janas (traduction : les maisons des fées) creusées dans le granit et servant à inhumer les morts, les tombes des géants, très fréquentes à l'intérieur de l'île, et de dimensions cyclopéennes. Dans ce cas également il s'agit de constructions typiques. Le mégalithisme (avec des menhirs notamment) est une caractéristique prénuragique[11].

Village nuragique à Serra Orrios.

Contemporaines de la fin de l'époque nuragique et de sa civilisation (entre 900 av. J.-C. et 535 av. J.-C.), lors de l'âge du fer, les petits bronzes, représentaient souvent guerriers en armes et animaux, mais aussi des orants par exemple. De la même époque, il existe aussi des sculptures de pierre, de petite mais aussi de grande taille comme les Géants de mont Prama[12].

Les riches ressources minières de l'île attirent l'attention et l'intérêt commercial des populations de la Méditerranée orientale, comme les Mycéniens et les Chypriotes, mais ce sont les Phéniciens qui, à partir du IXe et du VIIIe siècle av. J.-C. constituent les premières colonies stables, occupant des sites le long de la côte, facilement accessibles, favorables aux échanges et au commerce[13]. La Sardaigne qui appartenait à l'Empire carthaginois (son occupation va de 535 à 239 av. J.-C.)[14],[15] privilégie, outre la production des ressources minières, celle du froment et du bois (l'île était quasiment recouverte de forêts). Cette exploitation perdure également avec la conquête romaine (239 av. J.-C. 476 apr. J.-C.). La Sardaigne fut rattachée à Rome à la suite de la première guerre punique et, en 227 av. J.-C., est constituée la province romaine de Corse-Sardaigne[16].

Rome, pour affirmer sa domination des zones internes et notamment la Barbaria (devenue l'actuelle Barbagia) où les habitants qui parlent une langue pré-latine y sont considérés comme plus fiers et courageux que sur les côtes, s'impose par une administration forte et bien organisée et dont l'efficacité est assurée principalement par un réseau routier très ramifié duquel ont survécu encore çà et là quelques morceaux originaux, repris en grande partie par le tracé du réseau routier moderne[17].

Amphithéâtre romain de Cagliari.

L'affaiblissement de l'Empire romain atteint l'île et a pour conséquence l'abandon progressif des terres agricoles et des côtes et un abaissement notable de la démographie.

Abandonnée à elle-même et sans défense, la Sardaigne est occupée et subit les razzias durant quelque 80 ans (vers 460-530 apr. J.-C.) par les Vandales d'Afrique qui, défaits sous Justinien, laissent l'île sous la domination de Byzance.

Quand, au IXe siècle, les Arabes achèvent la conquête de la Méditerranée, du Nord de l'Afrique, de l'Espagne et de la Sicile, les côtes sardes sont soumises à leurs attaques incessantes et à leurs razzias[18].

En 1014, une alliance de Gênes et de Pise provoque la défaite de Museto, un chef de guerre arabe qui s'était emparé de Cagliari.

Le désintérêt et le vide de pouvoir qui s'ensuit de la part de la lointaine Byzance pousse l'île à gérer elle-même son sort : ainsi, elle s'organise administrativement et militairement en 4 Giudicati (ou judicats) : ceux de l'Arborée, de Calaris (Cagliari), de la Gallura et du Logudoro (Torres), royaumes souverains et indépendants les uns des autres[17].

Avec des soubresauts, les Giudicati survivent jusqu'à la fin du XIIIe siècle, lorsqu'ils deviennent territoires contrôlés ou alliés avec les républiques maritimes, leurs familles changées en seigneuries du continent italien de Pise et de Gênes. Après avoir aidé à détruire les autres giudicati, celui d'Arborée résiste et reste indépendant jusqu'en 1420, jusqu'au moment où il vend le reste des territoires pour 100 000 florins d'or à son ancien allié le Roi d'Aragon, qui conquiert définitivement l'île tout entière, déjà concédée en zone féodée depuis 1297 par le pape Boniface VIII ainsi que la Corse voisine (à laquelle les Aragonais renoncent en 1487)[17].

Le « Regnum Sardiniæ et Corsicæ » ainsi créé le 4 avril 1297 demeurera sous la domination des couronnes d'Aragon puis d'Espagne jusqu'au début de 1700[17].

Chronologie apr. J.-C.

Après une brève parenthèse autrichienne (1708-1718), confirmée par le traité d'Utrecht, le Regnum Sardiniæ est cédé, lors du « traité de Londres (1718) », aux États de Savoie, dont le duc prend le titre de roi de Sardaigne, en échange de la Sicile[17].

Le royaume de Sardaigne est ainsi constitué (désigné généralement sous le nom de Piémont-Sardaigne par les historiens français puisque sa capitale est à Turin et une vice-royauté est installée à Cagliari), et à l'intérieur de celui-ci l'île maintient son statut autonome jusqu'à 1847, année où elle fusionne avec le Piémont et donne le jour à un gouvernement central unique, renonçant ainsi à son autonomie historique.

En 1793 a lieu l'invasion de la France révolutionnaire, au nord dans l’archipel de La Maddalena, au sud dans la plage du Poetto, échouée elle aussi, et dans l'île de San Pietro, où une république autonome résista quelques mois. Le 28 avril 1794 une véritable rébellion antiféodale éclate à Cagliari et, deux ans après, une nouvelle insurrection est menée par l'émissaire du vice-roi Giovanni Maria Angioy qui, se trouvant sans partisans, s'enfuit à Paris pour persuader la France d'envahir (libérer) l'île.

Vue d'ensemble de quelques-unes des plus importantes villes de la Sardaigne: Cagliari, Alghero, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia

Avec la fin des guerres pour l’indépendance et l'unité italienne, le royaume de Piémont-Sardaigne devient royaume d'Italie en 1861. « Tout commence avec le royaume de Piémont-Sardaigne : en termes constitutionnels, il existe une continuité entre celui-ci et la République italienne. Il n'y a jamais eu de rupture en passant d'un régime à l'autre. Ce n'est pas non plus un hasard si Garibaldi a sa tombe en Sardaigne. »[19]

La Sardaigne est une région complexe qui a conservé au travers de ses témoins culturels, des matériaux présentant un intérêt historique et artistique, un bagage original très caractéristique que l'on n'arrête pas de redécouvrir et qu'il sied de revaloriser en tenant compte de toute sa richesse.

Héraldique |

Armoiries du royaume de Sardaigne.

L'origine du symbole sarde n'est pas bien définie, mais on retrouve sa trace historique attestée en 1281. On doit noter son analogie avec celui de la Corse voisine. Plusieurs faits historiques peuvent l’expliquer[20]. En effet, le premier événement historique se déroule en 1014, par la victoire sur Museto à Cagliari (voir l'histoire), et ainsi, les têtes de Maures représenteraient les vaincus, et sont au nombre de quatre en référence aux régions sardes.

Mais le fait historique le plus explicatif du symbole serait celui de 1096, lorsque le roi Pierre Ier d'Aragon vainquit les Maures lors de la bataille d'Alcoraz. Il expliqua cette victoire sur les quatre rois arabes tués sur le champ de bataille, par le concours providentiel de saint Georges (dont la bannière est une croix rouge sur fond blanc)[21] . D'ailleurs, d'anciennes représentations montrent parfois quatre têtes couronnées.

C'est le 5 juillet 1952 que l'emblème devient, par décret, le symbole officiel de la Sardaigne. La Loi régionale du 15 avril 1999 a relevé le bandeau sur le front des Maures (à l'origine, il leur bandait les yeux), pour des raisons diplomatiques[22].

Administration |

Carte administrative de la Sardaigne, à la suite des réformes de 2016.

Les huit provinces sardes en 2009

Après avoir été précédemment divisée en huit provinces, la Sardaigne est aujourd'hui divisée en cinq provinces: Sassari, Oristano, Nuoro, Sardaigne du Sud, Cagliari

Politique |

Palais du Conseil régional, Cagliari

La région autonome est régie par un statut spécial, approuvé par une loi constitutionnelle du 26 février 1948 qui a donné pouvoir de légiférer de manière exclusive dans certains cas (organisation des administrations locales, construction, agriculture et forêts). Dans d'autres domaines (santé, assistance publique), la région peut légiférer dans le cadre des principes établis par la loi de l'État. Ces compétences ont été étendues par la réforme du titre V de la Constitution italienne (dans le domaine de la recherche et de la formation).

Le Statut organise les trois autorités qui représentent la Sardaigne :

- le Conseil régional (pouvoir législatif régional) ;

- la Junte régionale (pouvoir exécutif régional) ;

- le président de la région (chef du pouvoir exécutif régional).

Depuis la réforme constitutionnelle du 31 janvier 2001, le président est élu directement, en même temps que le Conseil régional.

En 2004, les élections au Conseil régional (comprenant celle du président de la région autonome), les premières après la réforme constitutionnelle, ont eu lieu sur la base du statut spécial en vigueur et en tenant compte des provinces nouvellement créées en 2001.

Les deux principaux candidats pour la présidence étaient Renato Soru, à la tête d'une liste Sardegna insieme (Sardaigne ensemble), soutenue par la coalition de l'Olivier et son propre mouvement, Progetto Sardegna, il a été élu avec 50,13 % des voix, et Mauro Pili, le président sortant élu en 1999, à la tête d'une liste Sardegna unita (Sardaigne unie), soutenu par la Maison des libertés, n'a obtenu que 40,53 % des voix.

Le 14 juillet 2004, c'est Giacomo Spissu (it) (Démocrates de gauche) qui a été élu, au second tour, président du conseil régional (avec 47 voix, 30 votes blancs, et 3 à un autre DS - 5 abstentions). Au premier tour, 52 abstentions (de la majorité élue) avaient empêché le vote à la majorité des deux tiers prévus lors de ce premier vote[23].

Lors des élections provinciales des 8 et 9 mai 2005, les listes soutenues par l'Union ont obtenu au total 56,15 % des voix, les candidats de la Maison des libertés ont obtenu 38,33 % des voix, et enfin les indépendantistes ont obtenu 2,58 % des voix.

Les conseillers de la province d'Olbia-Tempio n'ont été répartis qu'à l'issue du second tour et ont donc augmenté le nombre des élus des DS, Margherita, de Popolari-UDEUR, du Parti sarde d'action et sans doute du Progetto Sardegna, des SDI, RC et IdV.

Lors des élections régionales des 15 et 16 février 2009, Le Peuple de la liberté, avec pour candidat à la présidence Ugo Cappellacci (457 676 voix, 51,90 %) a largement défait Renato Soru, président sortant démissionnaire, à la tête d'une coalition de centre-gauche « Soru Presidente » (378 246 voix, 42,89 %)[24].

À gauche, le Parti démocrate obtient 160 822 voix, l'Italie des valeurs 34 277 voix, Refondation communiste 20 638 voix, « Rosso Mori » 15 215 voix, le Parti des communistes italiens 13 299 voix et la Gauche pour la Sardaigne, 10 095 ; total de la coalition Soru 254 346 (38,62 %).

À droite, Le Peuple de la liberté obtient 201 105 voix, l'UDC 61 748, les Riformatori 46 058 voix, le Parti sarde d'action 28 949 voix, l'Uds-Npsi 21 886 voix et le MPA[25] 13 740 voix ; total coalition 373 486 (56,71 %).

Les candidats hors coalitions étaient Gavino Sale, IRS Indipendentzia, 27 118 voix (3,07 % pour le candidat, 2,06 % pour la liste associée) ; Peppino Balia, Parti socialiste (Partito Socialista), 13 812 voix 1,56 (Ps 14.143 2,14) ; Gianfranco Sollai, Unidade indipendentista, 4 887 voix 0,55 (Un. In. 3.012 0,45).

Le 16 février 2014, lors des élections régionales, le centre-gauche, avec Francesco Pigliaru bat le sortant Ugo Cappellacci soutenu par Forza Italia. Francesco Pigliaru obtient 312 982 suffrages avec un pourcentage de 42,45 %. Le 12 mars 2014 le bureau central régional près de la Cour d'appel de Cagliari le proclame Président[26].

Démographie |

Après une forte croissance de la population jusqu'au XXe siècle (alors que la Corse voisine se dépeuplait à cause de l'émigration des corses qui fuyaient la misère), la population sarde se stabilise aux alentours de 1 600 000 habitants au début du XXIe siècle du fait d'une baisse de la natalité. La pyramide des âges laisse présager un dépeuplement qui sera ou non compensé par l'immigration.

En octobre 2004, plusieurs chercheurs de l'université de Montréal se sont rendus en Sardaigne pour y étudier une particularité sarde. En effet, les médecins de l'île ont constaté un nombre important d'hommes supercentenaires (110 ans et +)[27], ce qui est rare, car habituellement ce sont les femmes qui atteignent ces âges avancés[28]. Plusieurs explications sont avancées tels que « l’air des montagnes ou le régime alimentaire[29] », mais encore des « facteurs génétiques ». Il est probable que ces facteurs interagissent comme le pense Robert Bourbeau. Ainsi, le GeDAP[30] et l'INED[31] s’intéressent également à la Sardaigne, dans le cadre du projet européen FELICIE[32].

| Ville | Habitants | |

|---|---|---|

| 1 | Cagliari | 154 442 |

| 2 | Sassari | 127 538 |

| 3 | Quartu Sant'Elena | 71 271 |

| 4 | Olbia | 58 824 |

| 5 | Alghero | 44 057 |

| 6 | Nuoro | 37 196 |

| 7 | Oristano | 31 635 |

| 8 | Selargius | 28 960 |

| 9 | Carbonia | 28 954 |

| 10 | Iglesias | 27 292 |

| Date du recensement | Population | Variation | % |

|---|---|---|---|

| 31/12/1861 | 609 000 | 0 | 0 |

| 31/12/1871 | 636 000 | 24 000 | +4,4 |

| 31/12/1881 | 680 000 | 44 000 | +6,7 |

| 10/02/1901 | 796 000 | 116 000 | +8,2 |

| 10/06/1911 | 868 000 | 72 000 | +8,5 |

| 01/12/1921 | 885 000 | 17 000 | +1,9 |

| 21/04/1931 | 984 000 | 99 000 | +11,3 |

| 21/04/1936 | 1 034 000 | 50 000 | +10,1 |

| 04/11/1951 | 1 276 000 | 242 000 | +13,6 |

| 15/10/1961 | 1 419 000 | 143 000 | +10,8 |

| 24/10/1971 | 1 474 000 | 55 000 | +3,8 |

| 25/10/1981 | 1 594 000 | 120 000 | +7,9 |

| 20/10/1991 | 1 648 000 | 54 000 | +3,3 |

| 21/10/2001 | 1 632 000 | -16 000 | -1,0 |

| 21/10/2011 | 1 639 362 | 7 362 | 0,4 |

Habitants recensés (en millier)

Pyramide des âges de la Sardaigne

Habitants recensés (en millier)

Zone bleue |

Nuoro, ville sarde, est à l'origine de l'appellation de zone bleue qui identifie les rares régions du monde où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne[34].

Le nom a été créé par l'universitaire italien Gianni Pes et le démographe belge Michel Poulain[35]. Ils ont découvert en 2000 à Nuoro la plus forte concentration au monde d’hommes centenaires alors connue[35] localisée dans de nombreux villages de montagne de cette province.

Les hommes de Nuoro, souvent d'anciens bergers, ont la même espérance de vie que les femmes et où l'on compte 30,9 centenaires pour 100 000 habitants avec des nonagénaires en très bonne condition physique[36].

Personnalités sardes |

| Artistes | Personnalités politiques et de l'administration | Personnalités de la littérature | Personnalités de la philosophie et des sciences |

|---|---|---|---|

Paolo Fresu

|  Antonio Gramsci

|  Grazia Deledda

|  Giulio Angioni

|

Culture sarde |

Carte de la répartition des différentes langues sardes.

Langues et dialectes |

Signalisation locale bilingue en italien et en sarde.

Comme dans le reste du pays, la langue officielle et la plus largement utilisée est l'italien, mais il y a plusieurs langues locales et régionales, toutes de la famille des langues romanes. Parmi ceux-ci la langue la plus répandue est le sarde[37], qui comprend plusieurs dialectes, langue romane distincte de l'italien et restée très proche du latin. Elle comprend des termes de substrat pré-latin dont certains sont similaires au basque, selon l'avis d'Eduardo Blasco Ferrer et Michel Morvan.

Le sarde possède deux variantes principales, le logoudorien (it) et le campidanien (it), elles-mêmes subdivisées en d'autres dialectes.

- Le logoudorien (en sarde logudoresu, en italien logudorese), correspondant à la région du Logudoro, est la variété sarde restée la moins influencée par d'autres langues, du fait de son isolement géographique au centre de l'île. Elle se décline en deux dialectes, le commun, et le logudorese du Nord. Au logoudorien, on associe le nuorien (en sarde nugoresu, en italien nuorese), autour de la ville de Nuoro, variété la plus archaïque.

- Le campidanien (en sarde campidanesu, en italien campidanese), correspondant à la région du Campidano, qui est la plus parlée de l'île. Au sein du campidanien, on distingue parfois l’ogliastrino (en sarde ollastrinu), parlé autour de la ville de Lanusei, en Ogliastra.

D'autres idiomes sont parlés au nord de l'île, avec surtout deux variétés dérivées du corse et du toscan (considérés comme des langues par l'UNESCO). Il s’agit du sassarien (sassaresu, en italien sassarese) parlé autour de Sassari vers Porto Torres et Castelsardo, et du gallurais (gadduresu, en italien gallurese) parlé en Gallura, qui sont considérés comme des dia-systèmes sardo-corses. Bien que la structure des deux langues soit italienne (corse et toscane), une part importante de leur vocabulaire est empruntée au sarde. La langue galluraise partage 80 % de son vocabulaire avec la variété sartenaise oltremontano de la langue corse, et 20 % avec la langue sarde.

Deux autres langues romanes sont également présentes en Sardaigne : le génois ou ligure, appelé tabarquin, et le catalan. Nommé ici tabarquin, le ligure est pratiqué dans le Sud-Ouest, dans les îles de Carloforte et Calasetta. La variété catalane qu'est l'alguérois (alguerès), relevant du catalan oriental, est pratiquée dans la ville portuaire d'Alghero (L'Alguer en catalan), au Nord-Ouest de l'île.

La majorité des Sardes est bilingue, parlant également l'italien et une ou plusieurs langues locales, à quelques exceptions surtout dans l'intérieur de l'île. Les langues régionales sont utilisées dans la signalisation routière bilingue de certaines municipalités.

Littérature |

Peintures murales |

Une des nombreuses Murales de la ville de Fonni.

La Sardaigne compte plusieurs milliers de peintures dites murales (prononcer : « mouraless ») sur les murs de l'île. C'est typique de la région. Cet art populaire s'étale sur les murs, mais aussi sur les rochers. Elles véhiculent assez souvent un message politique (actuel ou historique) ou citoyen, comme sur l’hygiène à l'initiative des collectivités locales. Les fresques remarquables initiées par le professeur Francesco Del Casino à Orgosolo empruntent souvent à l'esthétique d'artistes connus comme Picasso, Miro, De Chirico ou au style de certaines bandes-dessinées. Les murales sont apparues en 1966 à San Sperate sur une idée du sculpteur Pinuccio Sciola[38].

Chant, danse, et musique |

Un groupe de chanteurs sardes "a tenore" lors d'un festival.

La technique utilisée par les chanteurs sardes est quasiment unique au monde, et ne peut être rapprochée que du chant diphonique pratiqué principalement en Mongolie. Ainsi, on peut distinguer le chant à voix unique accompagné d'un instrument traditionnel, le canto a tenore sarde, qui est un chant polyphonique de quatre hommes. En 2005, le canto a tenore a été proclamé chef-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les chœurs sont souvent composés de cinq voix, appliqués entre autres lors des Gosos, qui sont les chants religieux.

Les danses sardes d'origine traditionnelle sont des danses en rond dans lesquelles les danseurs se tiennent étroitement liés par les avant-bras, comme dans les gavottes bretonnes. La plupart se dansent avec une sorte de rebond ou vibration au double du tempo. Elles sont dansées sur le chant ou des instruments traditionnels, ou aujourd'hui fréquemment l'accordéon diatonique comme dans des nombreuses régions d'Europe. Le ballu tundu, dont le pas est d'ailleurs identique à l'hanter dro breton hormis la vibration, est la plus connue et répandue des danses dans l'île, mais il en existe diverses autres, telles le a passu, et le ballu seriu. Certaines de ces danses laissent aujourd'hui place à une improvisation en couple au centre du rond, ainsi qu'à des pas techniques au sein du rond, en principe réalisés par des hommes.

Les instruments traditionnels sardes sont très utilisés en accompagnement des chants et des danses. Le launeddas est l'instrument sarde par excellence, en effet c'est le plus ancien, original et unique. L'instrument à vent est composé de trois parties (sorte de flûte) de différentes tailles, et se joue en utilisant la technique de respiration circulaire. La guitare sarde chiterra aussi est surtout utilisée dans les régions du nord, Logudoro et Gallura, pour accompagner le chant traditionnel Cantu a chiterra, porté dans des manifestations populaires au niveau national et international par Maria Carta). L'organetto, un petit accordéon apparu depuis moins de deux siècles, est utilisé pour les danses et le chant.

La culture populaire sarde compoprend aussi des hymnes, mais la plupart ne sont plus populaires et se perdent de nos jours[réf. nécessaire]. On[Qui ?] peut dire que le seul hymne aimé est Procurad'e moderare (it), l'hymne composé par Francesco Ignazio Mannu en 1795 en l'honneur de l'insurrection sarde de 1794. L'hymne sarde (Innu Sardu) a été composé en 1843 par Giovanni Gonella (it). Il existe également Dimonios, l'hymne de la brigade « Sassari », composé par Luciano Sechi en 1994 et le fameux Naneddù Meù (it) écrit par Peppino Mereù (it) !

Tenues traditionnelles |

Un exemple de tenue traditionnelle sarde féminine.

Pour la femme, la tenue traditionnelle est souvent très finement brodée et colorée (vert, et/ou bleu, et/ou or, et/ou rouge). Les tenues peuvent être très différentes, presque chaque village possède son propre costume traditionnel féminin, comme pour se démarquer, malgré des parties fixes telles que le châle, le corsage, la jupe longue, et la chemise blanche. Les femmes peuvent également porter des bijoux sardes, en or, argent ou corail, souvent finement gravés[39],[40].

En revanche, pour l'homme, la tenue traditionnelle est dans la droite ligne de la tradition pastorale chère à la Sardaigne. On constate souvent une chemise et un pantalon blanc, un gilet et une veste noirs (parfois avec du rouge), un chapeau de forme particulière, et parfois un manteau (de cuir ou de laine).

Les contes sardes |

La forte tradition orale de la Sardaigne a produit de très nombreux contes et légendes. Il existe même, dans la ville de Boroneddu, Il museo della fiaba sarda (Le musée de la fable sarde) consacré aux personnages des fables traditionnelles[39],[40].

Quelques exemples :

Come Sant'Antonio rubò il fuoco al diavolo (Comment saint Antonio vola le feu au diable)

Il vecchio e la rupe (Le vieux et le rocher)

Mariedda del piccolo popolo delle janas (Mariedda du petit peuple des fées)

La vitellina dalle corna d'oro (Le petit veau aux cornes d'or)

Les fêtes sardes |

Costumes de carnaval sarde : les Mamuthones.

Il existe de nombreuses fêtes en Sardaigne (Carnavals, processions…), qui révèlent la culture sarde fortement ancrée dans l'île[39],[40].

- La Sartiglia (Sartilla ou Sartilia) : c'est une course de chevaux d'origine médiévale, qui se court le dernier dimanche, et le mardi gras lors du carnaval à Oristano. Cette course a une origine espagnole,

- La die de sa Sardigna (Le jour de la Sardaigne) : c'est la fête du peuple sarde. Elle fut reconnue par le conseil régional le 14 septembre 1993. Elle rappelle l'insurrection du 28 avril 1794,

- La procession pour Santa Maria del mare (sainte Marie de la mer) : une procession de bateaux le 1er août à Bosa,

- Les Candelieri (it) : c'est une procession qui se déroule le 14 août à Sassari (entre autres),

- L'Assunta : procession à Orgosolo,

- La Sagra di sant'Efisio (la fête de saint Efisio (it)) : elle se déroule le 1er mai à Cagliari, et regroupe de nombreux participants en costumes traditionnels,

- La cavalcata sarda (it) : une course de chevaux à Sassari au mois de mai,

- La Sagra di San Salvatore : procession de septembre à Cabras,

- L'Ardia (it), S'ardia en sarde : course de chevaux dans les ruelles du village de Sedilo,

- La fête des Mamuthones (it) : se déroule à Mamoïada,

- La fête des Merdules : se déroule à Ottana,

- La fête de San Pietro : se déroule à Carloforte le 29 juin.

Universités sardes |

On trouve deux universités en Sardaigne, l'université de Cagliari, et l'université de Sassari, qui est spécialement reconnue pour ses cours de droit.

Gastronomie |

Le porcheddu (maialetto ou porchetto en italien) est un cochon de lait entier (5 kg maximum) parfumé au myrte et au laurier, cuit au four ou à la braise dans un trou recouvert de terre. C'est une tradition venant, dit-on, des bergers malhonnêtes qui cuisinaient de cette façon les cochons de lait volés aux autres bergers. Lorsque le cochon de lait est plus gros, on le coupe en deux et on le cuit à la broche sur un feu de myrte. On peut aussi le mouiller avec le filu 'e ferru (it), la grappa locale, ou avec de l'eau. Ajouter du laurier, sel, poivre, beaucoup d'ail et de myrte.

Les Culurgiones sont l'interprétation sarde des raviolis sans viande : la farce réunit harmonieusement le goût sucré des bettes et celui plus franc du pecorino sarde, ainsi que les arômes, agréablement en opposition, de la noix de muscade et du safran. Certains les mangent enrichis par une sauce tomate avec de la viande hachée. Dans certaines provinces sardes appelés Culurzones, ayant une farce faite de ricotta et d'herbes (persil, etc.), ils sont généralement servis avec une sauce tomate et saupoudrés de pecorino sarde.

Cuisine |

La cuisine a connu une évolution particulière qui conserve encore aujourd'hui beaucoup de ses anciennes caractéristiques.

Parmi les pâtes on distingue les culurgiones (sorte de raviolis fourrés d’un mélange de pommes de terre, oignon et menthe), les malloreddus (en forme de coquillages), mais aussi les pillus (sorte de nouilles).

La viande, cuite à la braise, souvent aromatisée au myrte ou à la suie, est la reine des repas de fête : agneau, chevreau, cochon de lait, marcassin. Le stufato de mouton, réalisé avec un gigot de mouton cuit dans du vin rouge avec des légumes et des épices. Le pane carasau est un pain typique sarde.

Fromages |

Pecorino Sardo

Le fromage de brebis (pecorino sardo) est célèbre dans le monde entier. Il est produit à partir du lait de mouton sarde, une race locale. Ce fromage est protégé par le label de qualité européen DOP. Il est habituellement consommé avec la carta musica ou pistoccu (it), pain très fin en semoule de blé dur.

Il existe d'autres fromages produits en Sardaigne, tels que la fleur Sarde (Il Fiore Sardo), le Casu marzu, le Canestrati, ou les caprini (au lait de chèvre).

Pâtisseries |

Enfin les gâteaux, le plus souvent aux amandes (les amarettus ou Amaretti, les Gattò), mais aussi au miel et aux épices. On peut donner d'autres exemples comme les Pardulas ou Casadinas (petits gâteaux à base de Ricotta), les chiacchiere (sortes de bugnes), l'aranzata (gâteaux à l'orange), les sebadas (beignets au fromage, au citron et au miel) ou les Cardinali (petits gâteaux moelleux), les Papassinos, et enfin les Sospiri (bonbons d'amandes sucrés).

Boissons |

Les vins sardes sont moins connus que ceux d'autres régions d'Italie, mais leur renommée grandit. L'eau-de-vie (de raisin et de myrthe) et la vernaccia (vin très doux avec un haut degré d'alcool) sont très courants.

Exemples de cépages implantés en Sardaigne :

Carignano (Carignan) ;

Cannonau (Grenache) ;

Girò (it) ;

Monica ;

Malvasia di Sardegna ;

Nasco ;

Nuragus ;

Vernaccia di Oristano.

Exemples d'autres alcools sardes :

- le Mirto : liqueur à base de myrte, qui peut être blanche ou rouge ;

- le Villacidro (du nom d'une ville du sud) : alcool à base d'anis et de safran ;

- le Filuferru (fil de fer) : issu de la distillation de marc de raisin ;

- l'Amaro Sardo : liqueur amère ;

- le Limoncello : liqueur typique de la Campanie, mais également produite en Sardaigne, de couleur jaune, à base de citron ;

Ichnusa : bière sarde.

Activités économiques et ressources |

Le secteur des services et le tourisme sont les principales activités économiques de l'île.

Le revenu par habitant en Sardaigne est le plus haut du Mezzogiorno (16 837 € par personne[41]). Les principales villes ont des revenus plus élevés : à Cagliari le revenu par habitant est 27 545 €, à Sassari 24 006 €, à Oristano 23 887 €, à Nuoro est 23 316 € et à Olbia 20 827 €[42].

Malgré cela, la Sardaigne souffre d'un fort taux de chômage[43] (environ 7 %), surtout chez les jeunes (environ 22 %). « Le problème le plus important est l'emploi, en Corse comme en Sardaigne. Si cette question n'est pas résolue, il y aura toujours un mal-être et une émigration. L'intérieur des terres de la Sardaigne se dépeuple. »[44].

L'Union européenne a répondu en partie à la demande sarde, en mettant en place un « régime d'aide à l'emploi »[45].

Tourisme |

Côte est de l'île, Cala Goloritzé.

La Sardaigne est de plus en plus connue pour ses localités touristiques, telle que la « costa Smeralda » (la côte d’émeraude), la ville catalane d’Alghero, le massif montagneux de Gennargentu et ses villages, le petit port de Bosa, dominé par une forteresse. Plus récemment de nombreux complexes hôteliers ont été construits dans le sud (Villasimius), dans l’est (Muravera), et dans l’ouest (Santa Margherita di Pula et Chia). En 1994, l'archipel de la Maddalena, est classé parc national marin, avec ses 15 046 hectares de superficie marine et 180 km de côtes.

Il existe un moyen étonnant de découvrir la Sardaigne. En effet, le trenino verde (le petit train vert), est un chemin de fer à vapeur remis en marche, avec locomotives et wagons rénovés, afin de faire visiter l'île.

Ainsi le développement des infrastructures touristiques sardes, son climat, ses vestiges archéologiques (nuraghe, etc.), en font une destination de choix, pour accueillir « environ 12 millions de touristes par an, dont 80 % en juillet-août »[46].

De nombreux objets en liège sont fabriqués tels que des cartes postales, des damiers, et autres objets de toutes sortes.

Depuis l’arrêt du rallye Sanremo en 2003, le rallye de Sardaigne est une des épreuves du championnat du monde des rallyes.

Le Tour de Sardaigne cycliste se déroule chaque année au mois de février.

Élevage |

L'élevage est très implanté en Sardaigne, surtout dans les régions montagneuses, et a par conséquent une forte importance, certes économique, mais aussi sociale. Il est traditionnellement pratiqué en extensif ou semi-extensif sur les 1 500 000 hectares de prairies naturelles que compte la Sardaigne[47].

On trouve deux types d'élevage principalement pratiqués en Sardaigne. Le premier est l'élevage ovin, l'île comptait un million de moutons sardes au XVIIe siècle, deux millions en 1918 et 2 500 000 en 1971[47]. Le lait de brebis est apprécié et très utilisé, et la viande d'agneau est un repas de choix.

Le second est l'élevage de caprin. Le lait de chèvre est également recherché. Ainsi, le fromage est le produit le plus couramment fourni.

Chariot agricole traditionnel sarde. Il était tracté par un couple de bœufs.

L'objectif des 13 000 à 15 000 éleveurs d'ovins et caprins que l'on peut recenser, est d'augmenter la production de produits à forte valeur ajoutée tels que les AOP. Dès lors, les associations d’éleveurs caprins de Nuoro et Cagliari et l’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna ont décidé de « définir des stratégies de sélection pour la chèvre sarde »[48].

Mais nous pouvons tout de même dire que « l'agroalimentaire est performant. La Sardaigne est le plus grand exportateur de fromage aux États-Unis et au Canada, même si elle connaît quelques difficultés avec la baisse du dollar. »[46]

Agriculture |

Recto d'une médaille inaugurative.

On peut voir plusieurs types de cultures en Sardaigne, dont l'agriculture est assez diversifiée. On trouve des céréales (blé…), des fruits (agrumes, cerises…), des légumes (artichaut…), du crocus printanier pour récolter le safran, de l'olive qui est largement utilisée pour produire l'huile, du liège, de la vigne pour le vin. Cette dernière production date de fort longtemps en Sardaigne, car déjà présente à l'âge nuragique. La production d'olives en revanche n'a été introduite en Sardaigne qu'à partir du XVIe siècle.

La saliculture et bien sûr les ports de pêche, sont également des cultures présentes sur l'île. Cependant cette dernière activité est relativement marginale pour des raisons historiques. On peut cependant noter une exception pour la pêche de l'anguille pêchée depuis l'Antiquité.

L’exploitation minière |

La Sardaigne possède de nombreuses mines, dispersées sur toute l'île. Cependant, la zone géographique ayant le plus de ressources minières est le sud-ouest. Le travail minier dans l'île date de temps très éloignés (6000 av. J.-C.), et grâce à ces nombreuses ressources minières, notées dans la partie historique, la Sardaigne a pu se développer en attirant commerçants et envahisseurs.

| Minerais de fer | Minerais de calcium | Autres |

|---|---|---|

|

|

|

Médaille commémorative remise aux mineurs pour le centenaire des mines de Montevecchio (verso).

Mais on trouve également des productions d'argent, de charbon et de zinc.

Alors que depuis la domination romaine la production minière était très importante en Sardaigne, la production d'aluminium, de charbon et de plomb a chuté. « Dans les années 1960, un premier plan de développement économique de la Sardaigne a été mis en place, fondé sur la monoculture industrielle : la chimie. Quand la chimie s'est écroulée pour des raisons mondiales, il y a eu une crise de désindustrialisation en Sardaigne, amplifiée par la baisse d'activité dans l'aluminium et les mines de charbon et de plomb. Sur les quatre pôles chimiques historiques, deux existent encore. Aujourd'hui, nous cherchons à dépasser cette phase de désindustrialisation, en passant à un système productif plus flexible. »[49].

Aujourd'hui, cette activité est donc réduite, mais la découverte européenne d'une nouvelle technique, a permis l'ouverture en 1997 d'une mine d'or, minerai qui n'était pas jusque-là exploité sur l'île[50].

Services |

Le tertiaire est surdéveloppé. Essentiellement composé du tourisme, de l'administration publique, du commerce (par exemple grandes chaînes de distribution) et des technologies de l'information.

Industrie |

Centre industriel de Porto Torres.

L'industrie sarde s'est développée dans les domaines d'activité des industries chimique, pétrochimique[51], agroalimentaire, métallurgique et textile.

La Sardaigne produit un surplus d'électricité, et exporte vers la Corse et le péninsule italienne. De par sa position géographique et la volonté de la région, la Sardaigne se présente en chef de file du projet ENERMED[52] (pour ENERgie MEDiterranée) visant à promouvoir les énergies renouvelables. Par exemple en ce qui concerne l'implantation d'éoliennes : « le potentiel éolien est donc important dans le nord de la Sardaigne. Tous les facteurs sont réunis pour favoriser l’implantation d’éoliennes : présence de vents réguliers, existence de larges espaces à faible densité de population, et accès aisé aux zones potentielles. À ce titre, l’Union européenne (UE) considère la Sardaigne comme un site idéal pour le développement de ce type de production d’électricité et a décidé de financer leur construction. Les objectifs sont de contribuer à l’indépendance énergétique de l’UE et de réduire les émissions de combustibles fossiles, dans le cadre du respect des objectifs du Protocole de Kyoto »[53]. Vient s'associer à cela d'autres fonds comme à Nurri. En effet, EDF et ENEL s'y sont associés en 2004 pour réaliser un parc éolien de 22 MW[54]. Mais ENEL va plus loin, car il double sa production en Sardaigne en 2006, par la création du parc éolien de Sedini[55].

La Sardaigne a été épargnée par la grande coupure d'électricité italienne de 2003, cette île « étant connectée au continent par un câble sous-marin en courant continu »[56], ce qui peut permettre d'élaborer un système de protection énergétique dans le cadre des interconnexions entre pays.

En ce qui concerne les énergies fossiles, la Sardaigne est amenée à devenir un point de passage important entre le continent africain et l'Europe. En effet, l'Algérie voulant mettre en place une exportation énergétique vers l'Europe, est mis à l'étude un projet de gazoduc vers la Sardaigne, qui pourrait ensuite approvisionner l'Italie et la Corse[57].

Transport |

Meridiana : compagnie aérienne sarde.

Il est possible d'accéder à l'île de deux manières. La première est par des moyens de transport aérien via les aéroports de Cagliari-Elmas (au sud), d'Alghero-Fertilia et celui de l'aéroport d'Olbia, siège depuis 1963 d'Alisarda devenue Air Italy en 2018 et qui a contribué à faire de l'île une destination touristique majeure. Ils sont notamment desservis à partir des aéroports de Rome, Milan, Turin et Naples depuis l'Italie. Cependant, le premier a des vols directs provenant de Londres Luton, et le second de Londres Stansted. Les villes de Cagliari et Alghero sont desservies par des vols directs depuis l'aéroport à bas coût de Paris-Beauvais et également à partir de l'aéroport de Marseille Provence. Depuis 2009, la compagnie Ryanair a inauguré une série de vols depuis différentes villes européennes (dont l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud) vers les aéroports d'Elmas et Fertilia. Il existe aussi un petit aéroport à Tortoli desservi depuis Elmas, Olbia et Fertilia par de petits avions bimoteurs.

La seconde est le ferry, qui a comme avantage le fait de pouvoir partir avec sa voiture, et comme inconvénient le temps de la traversée. Pour la France, on trouve des départs de Marseille et Toulon vers Porto Torres, mais également de Bonifacio vers Santa Teresa Gallura. Les villes en partance d'Italie sont Gênes, Civitavecchia, Naples et Livourne. Les prix d'une traversée sont comparables à ceux d'un vol sur une compagnie à bas coûts.

Sur place, il est possible de traverser toute l'île en train, et en particulier avec le trenino verde (petit train vert)[58]. C'est un moyen lent et touristique.

On peut également se déplacer en bus avec diverses compagnies régionales, ou bien sûr en voiture. La route principale est la SS 131, sur le tracé d'une ancienne voie romaine qui traverse l'île du nord au sud.

Faune et flore |

La Sardaigne, par sa faible densité de population, est restée très sauvage dans des vastes régions. On y retrouve donc une belle variété de faune et de flore, ainsi que de nombreuses espèces endémiques en raison de l'isolement. De plus, une équipe de recherche de l’université de Cagliari[59], a mis en évidence « 65 espèces végétales ayant des propriétés médicales » seulement dans le sud-ouest de l'île.

En raison du nombre important d'animaux marins dont des crustacés dans ses eaux, les Grecs nommèrent la sardine d'après le nom de la Sardaigne[60].

Parcs naturels protégés |

On trouve neuf parcs naturels sur le territoire sarde, dont trois nationaux et six régionaux :

Âne de l'Asinara.

- le parc national du Gennargentu est unique en Sardaigne par les sites archéologiques qui y ont été découverts, comme la grotte de Corbeddu (it) (nommée en souvenir du bandit sarde Giovanni Corbeddu Salis) d'où ont été mis au jour les plus anciens restes osseux de la Sardaigne (paléolithique inférieur) ;

- le parc national de l'Asinara est une île sarde (longueur : 17,5 km, largeur max : 6,14 km) dont les paysages sont très diversifiés, mais surtout avec des traces historiques très importantes, tel qu'un camp de prisonniers de la Première Guerre mondiale ;

- le parc national de l'archipel de La Maddalena, est un parc marin parmi les plus riches de la Méditerranée, en espèces rares et souvent protégées. Mais lui aussi est d'importance au niveau historique, avec des épaves romaines entre autres. De plus, Giuseppe Garibaldi y vécut de 1854 à 1882 sur une des petites îles de l'archipel, où il mourut ;

- le parc naturel régional de Molentargius (it) - saline de Cagliari, avec ses deux étangs d'eau douce et salée, et son complexe archéologico-industriel. Dans cet environnement, on trouve notamment une population importante de flamants roses, installés depuis les années 1990 seulement ;

- le parc naturel régional de Porto Conte (it) - Capo Caccia, près d'Alghero, a un environnement permettant de trouver près de 35 espèces de mammifères (daim, sanglier ...), et 135 d'oiseaux (faucon pèlerin…) marins ou non, pouvant nicher dans les falaises. On y trouve également de nombreuses espèces florales endémiques. Les falaises recèlent des grottes importantes émergées ou submergées dont la plupart sont fermées au public ;

- le parc régional du mont Limbara (it), se trouvant dans la province de Sassari, est remarquable par le fait de sa population de chêne-liège ;

- le parc régional de la Giara de Gesturi. Vaste de 30 km2, ce parc est en fait un haut plateau où vivent les petits et puissants chevaux à l'état semi-sauvage ;

- le Parc régional du mont Arci est un massif d'origine volcanique ;

- le parc régional du mont Linas est un massif montagneux (environ 1 000 m) qui se trouve dans le sud de l'île près de la commune de Villacidro. On y trouve des mouflons et des cerfs sardes.

On peut également noter la présence de plusieurs parcs ou oasis privés, appartenant à diverses organisations telle que le WWF.

Exemples d’espèces |

Exemples de faune sarde |

Photographie d'un Geai des chênes

- L'azuré sarde (insecte),

- Le porte-queue de Corse (insecte),

- La piéride tyrrhénienne (insecte),

- L'euprocte de Sardaigne,

- Nombreux rapaces tels que la buse, le sparviere sarde ou l'astore sarde (it) (rare),

- L'érismature à tête blanche,

- Le geai des chênes,

- La fauvette sarde,

- Le faucon d'Éléonore,

- L'Accipiter gentilis arrigonii,

- La belette,

- Le cheval de la Giara (le seul cheval sauvage d'Europe),

- Le cerf élaphe de Corse.

- L'âne albinos de l'île d'Asinara

- Le grand dauphin, le long des côtes[61]

Exemples de flore sarde |

Myrte commune

- Le myrte,

- Le buis, mais également le buis des Baléares,

Catananche,- Le figuier de Barbarie,

- Le genévrier thurifère (menacé),

- Le chardon de Sardaigne,

- La scrophularia trifoliata,

- Diverses orchidées endémiques Sardes,

- La violette corse,

- L'urtica atrovirens sarde.

Notes et références |

Delibera della Giunta regionale del 26 giugno 2012.

Collectif, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette, Sardaigne 2010-2011, 2011(ISBN 2746927365, lire en ligne), p. 29.

(it) « Il Gennargentu », sur Sardegnadigitallibrary.it (consulté le 9 février 2011).

(it) « Montagne di Sardegna »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur sardegnadigitallibrary.it (consulté le 9 février 2011).

(it) Ignazio Camarda, Sabina Falchi et Graziano Nudda, L'ambiente naturale in Sardegna, Sassari, Carlo Delfino, 1998(ISBN 88-7138-131-9), « La costituzione geologica », p. 20-28.

(it) « Clima della Sardegna », sur Paradisola.it.

(it) « Climat », sur Sardegna-clima.it.

(it) Piero Angelo Chessa et Alessandro Delitala, « Il vento », sur SardegnaArpa (consulté le 29 janvier 2016).

(it) Une des publications officielles sur le sujet reste la chronologie des cultures préhistoriques que l’on trouve dans le livre du professeur Giovanni Lilliu, La civiltà dei Sardi, Turin, éd. Eri, 1988, 3e édition (ISBN 8886109733).

Roger Joussaume, Clio Italie (lire en ligne), p. 26 [PDF].

(it) Giovanni Lilliu, Betili e betilini nelle tombe di giganti della Sardegna, revue : Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie, Serie IX, Vol VI, 1995.

(it) Gianfranco Atzori, Monte Prama: quei giganti scoperti per caso, L'Unione sarda, 4 octobre 2009(lire en ligne).

(it) Ferruccio Barrecca, La Sardegna fenicia e punica, Chiarella, 1974.

Collectif, Actes du Colloque international : Carthage et les Autochtones de son empire au temps de Zama, Tunis, Siliana, 2004, pdf.

(it) Piero Bartoloni et Spanò Giammellaro, Atti del V Congresso internazionale di studi fenici e punici ; chapitre : Fenici e Cartaginesi nel Golfo di Oristano, Palerme, 2005.

(it) Francesco Cesare Casula, Breve Storia di Sardegna, Sassari, Carlo Delfino, 1994(ISBN 88-7138-065-7).

(it) Francesco Cesare Casula, La storia di Sardegna, Sassari, Delfino, 1994(ISBN 88-7138-063-0).

(it) Alfonso Stiglitz, Giovanni Tore, Giuseppe Atzori et Salvatore Sebis, Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i paesi del Mediterraneo (chapitre : La penisola del Sinis tra i bronzo finale e la prima età del ferro, Selargius Cagliari, 1986.

Gian Franco Anedda, député de Sardaigne, sur le site du Sénat français.

* (it) Barbara Fois, Lo stemma dei quattro mori: breve storia dell'emblema dei sardi, Sassari, Carlo Delfino Editore, 1990.

(es) Antonio Ubieto Arteta, Una narración de la batalla de Alcoraz atribuida al abad pinatense Aimerico, Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1951(lire en ligne), p. 7:245–56.

(it) Franciscu Sedda, La vera storia della bandiera dei sardi, Cagliari, Edizioni Condaghes, 2007.

Voir aussi : (it) Conseil régional de Sardaigne.

« Sardaigne : victoire du parti de Berlusconi lors d'une élection test »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 25 mai 2017), dépêche AFP, 17 février 2009.

Avec une partie de Fortza Paris dont le président du mouvement.

(it) « Francesco Pigliaru vince in Sardegna ».

Université de Montréal.

« Selon les données que les démographes ont pu vérifier, aucun homme n’aurait atteint l’âge de 110 ans au Canada. Les seuls supercentenaires dont l’âge a été confirmé étaient des femmes. » Bertrand Desjardins : Département de démographie de l’université de Montréal, programme de recherche en démographie historique, CIED.

Deiana et al., 1999 ; Lio et al., 2003.

Groupe d'étude de démographie appliquée.

L'institut national d'études démographiques.

Future Elderly Living Conditions In Europe.

« Statistiche demografiche Istat » (consulté en 7 aprile 2014)

(en) « Blue Zones: Longevity Hotspots », sur journal.aarpinternational

Dan Buettner (trad. Jean-Louis de Montesquiou, version française parue dans Books de novembre-décembre 2014), « L'Icarie, l'île où on vit (vraiment) plus longtemps qu'ailleurs », New York Times Magazine, 24 octobre 2012(lire en ligne).

Sandrine Marcy, « Le secret des centenaires en Sardaigne », sur francetvinfo.fr (consulté le 27 septembre 2017).

(it) Max Leopold Wagner, La lingua sarda. Storia, spirito e forma, Nuoro, 1997 (1re éd. 1950).

(it) Desirée Maida, « Il “Paese Museo” di San Sperate compie 50 anni. Gli eventi da non perdere », Artribune, 2 juillet 2018(lire en ligne).

(it) Francesco Alziator, Il Folklore sardo, Cagliari, Zonza Editori, 2005(ISBN 88-8470-135-X).

(it) Antonio Dessì, Raccolta di usi e consuetudini della provincia di Cagliari, Cagliari, 1957.

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1-ZME7GhaHvdOj0trjJCvVVzSRWC76WCMERTlFkM#map:id=3 Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche nel 2012.

http://www.unionesarda.it/articoli/articolo/218264.

« La Sardaigne attend de l'Union européenne une aide pour l'emploi surtout, qui demeure le plus grand problème de l'île. Sans travail, on n'est pas libre ». Gian Franco Anedda, député de Sardaigne.

Emilio Floris, maire de Cagliari, sur le site du Sénat français.

Décision de la Commission relative à un régime d'aides à l'emploi en Sardaigne.

Chambre de commerce de Cagliari sur le site du Sénat français.

Jean-Jacques Lavergne, « Caractéristiques de la race ovine sarde », Genetics Selection Evolution, 1973(lire en ligne).

S. Ligios, A. Carta, P.L. Bitti et I. Tuveri, Description des systèmes d’élevage caprin en Sardaigne et évaluation des stratégies d’amélioration génétique, (Lire en ligne [PDF].

Efisio Orru, préfet de Sardaigne, sur le site du Sénat français.

« Découverte d'or en Sardaigne »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 25 mai 2017).

« Il existe un projet de gazoduc Algérie-Sardaigne-Corse. La Sardaigne est pour l'instant la seule région d'Italie qui n'a pas accès au gaz ». Chambre de commerce de Cagliari.

Étude de faisabilité du projet ENERMED, [lire en ligne] [PDF].

Dominique Perrin & col. (2006). Carte postale de Sardaigne, [lire en ligne].

communiqué de presse EDF Énergies nouvelles, du 19/03/2007, [lire en ligne].

Source ADIT le 13/07/2006, p. 3 et 11. [lire en ligne].

Le Sénat, Mission commune d'information sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver, le 2 mai 2007. [lire en ligne].

Compte rendu analytique officiel de l'assemblée nationale, le 30/01/2007. [lire en ligne].

Article du Monde sur la Sardaigne, lire l'encadré sur le petit train vert.

(en) Ethnobotanical research in the territory of Fluminimaggiore (south-western Sardinia).

Définitions lexicographiques et étymologiques de « Sardine » du Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales.

(en) Bruno Díaz López et J. A. Shirai, « Bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) presence and incidental capture in a marine fish farm on the north-eastern coast of Sardinia (Italy) », Journal of Marine Biological Ass. UK, vol. 87, 2006, p. 113-117.

Voir aussi |

Sources anciennes |

- Plans, profils, cartes manuscrites et imprimées sont conservés au Département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France.

Bibliographie |

Marcel Otte, La Protohistoire, Boeck Université, 2001(ISBN 2-8041-3297-8).

Jean Germain (linguiste), Bibliographie sélective de linguistique française et romane, Boeck Université, éd Duculot, 1997(ISBN 2-8011-1160-0).

Lauranne Milliquet, La Porte d'argent. Contes sardes, Slatkine/Sodifer, Coll. Le Miel des contes, 2003(ISBN 2-8321-0074-0).

(it) Giulio Angioni, Sa laurera: il lavoro contadino in Sardegna, Cagliari-Sassari 1976, Nuoro, 2003(ISBN 88-86109-69-5).

(it) Patricia Bourcillier, SardegnaMadre, Flying Publisher, 2003, 268 p. (ISBN 3-924774-38-2).

(it) Barbara Fois, Lo stemma dei quattro mori, breve storia dell'emblema dei Sardi, Sassari, Carlo Delfino, 1990(ISBN 88-7138-022-3).

(it) Sardegna Cagliari e il golfo degli Angeli le coste della Gallura Barbagie e Gennargentu, Touring Editore, Guide Verdi Italia (ISBN 88-365-2163-0).

(it) Alberto Melis, Fiabe della Sardegna, Giunti Kids, 2005(ISBN 88-09-02551-2).

(it) Enrica Delitala, Fiabe e leggende nelle tradizioni popolari della Sardegna, Carlo Delfino, 1999(ISBN 88-7138-165-3).

(it) Eduardo Blasco Ferrer, Storia della lingua sarda, Cagliari, Cuec, 2009.

(it) Eduardo Blasco Ferrer, Le radici linguistiche della Sardegna neolitica, Berlin, De Gruyter, 2010.

(it) Francesco Cesare Casula, Breve Storia di Sardegna, Sassari, Carlo Delfino, 1994(ISBN 88-7138-065-7).

(it) Alfonso Stiglitz, Giovanni Tore, Giuseppe Atzori et Salvatore Sebis, Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i paesi del Mediterraneo, Selargius Cagliari, 1986.

(it) Max Leopold Wagner, La lingua sarda. Storia, spirito e forma, Nuoro, 1997 (1re éd. 1950).

(it) Francesco Alziator, Il Folklore sardo, Cagliari, Zonza Editori, 2005(ISBN 88-8470-135-X).

(it) AA.VV., La società in Sardegna nei secoli. Lineamenti storici, Turin, ERI, 1967.

(it) AA.VV., Storia dei Sardi e della Sardegna, Milan, Jaca Book, 1989(ISBN 88-16-40234-2).

(it) Luigi Berlinguer et Antonello Mattone, La Sardegna in Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi, Turin, Einaudi, 1998(ISBN 978-88-06-14334-3).

(it) Gianni Bagioli et Anna Ferrari Bravo, Sardegna, Milan, Touring Club italiano, 1984(ISBN 88-365-0023-4).

(it) Ferruccio Barrecca, La Sardegna fenicia e punica, Chiarella, 1974.

(it) Alberto Boscolo, Luigi Bulferetti et Lorenzo Del Piano, Profilo storico-economico della Sardegna dal riformismo settecentesco ai piani di rinascita, Franco Angeli Editore, 1991.

(it) Alberto Boscolo, Manlio Brigaglia et Lorenzo Del Piano, La Sardegna Contemporanea, Cagliari, Della Torre, 1995(ISBN 88-7343-282-4).

(it) Raimondo Carta Raspi, Storia della Sardegna, Milano, Mursia, 1983.

(it) Francesco Cesare Casula, La storia di Sardegna, Sassari, Delfino, 1994(ISBN 88-7138-063-0).

(it) Raffaello Delogu et Amalia Mezzetti, L'architettura del Medioevo in Sardegna, Sassari, Carlo Delfino, 1988(lire en ligne).

(it) Antonio Dessì, Raccolta di usi e consuetudini della provincia di Cagliari, Cagliari, 1957.

(it) Sebastiano Dessanay, Identità e autonomia in Sardegna: scritti e discorsi (1937- 1985), Cagliari, EDES, 1991.

(it) Maria Lepori, Dalla Spagna ai Savoia: ceti e corona nella Sardegna del Settecento, 2003(ISBN 88-430-2557-0).

(it) Maurice Le Lannou et Manlio Brigaglia, Pastori e contadini di Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2006(ISBN 88-7343-407-X).

(it) Giovanni Lilliu, La civiltà dei Sardi: dal neolitico all'età dei nuraghi, Il Maestrale, 2004(ISBN 88-86109-73-3).

(it) Marco Magnani et G. Altea, Pittura e scultura del primo '900 (recueil : Storia dell'arte in Sardegna), Nuoro, Ilisso, 1995(ISBN 88-85098-39-8).

(it) Franco Masala, Architettura in Sardegna dall'unità d'Italia alla fine del Novecento, Sassari, Ilisso, 2001(ISBN 88-87825-35-1).

(it) Antonello Mattone et Italo Birocchi, La Carta de logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno, Bari, Laterza, 2004(ISBN 978-88-420-7328-4).

(it) Alberto Moravetti et Carlo Tozzi, Sardegna, Edizioni A.B.A.C.O., 1995(ISBN 88-86712-01-4).

(it) Ettore Pais et Attilio Mastino, Storia della Sardegna e della Corsica durante il periodo romano, Nuoro, Ilisso, 1999(ISBN 88-85098-92-4).

(it) Margherita Pinna, Il Mediterraneo e la Sardegna nella cartografia musulmana (dall'VIII al XVI secolo), 2 vv., Nuoro, Istituto superiore regionale etnografico, 1997.

(it) Fulco Pratesi et Franco Tassi, Guida alla natura della Sardegna, Milan, Mondadori, 1985.

(it) Pasquale Tola, Codice diplomatico della Sardegna, vol. 1 [1] - Volume II [2], Sassari, Carlo Delfino, 1984.

(it) Wagner Max Leopold, Dizionario Etimologico Sardo, Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 2008(ISBN 88-6202-030-9).

(it) Regione Autonoma della Sardegna, Gli svantaggi dei comuni sardi, Tangram Edizioni Scientifiche Trento, 2011(ISBN 9788864580340).

Articles connexes |

- Langue Sarde

- Histoire de la Sardaigne

- Peuple sarde

- Liste des rois de Sardaigne

- Liste des présidents de la Sardaigne

- Art de Sardaigne

- Géographie de l'Italie

- Mezzogiorno

- GECT ArchiMed

- Liste des commanderies templières en Sardaigne

Sarda (homonymie)

Sarde (homonymie)

Sardi (homonymie)

Sardo (homonymie)

Liens externes |

.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale d’Israël • Bibliothèque nationale tchèque • WorldCat

(it) Portail officiel de la Région autonome.

(fr) Le chant A Tenore, Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité.

(fr) Flore sarde.

(fr) Mimaut, Jean-François, Histoire de Sardaigne, 1825.

(it) « Sardegna nel cuore del Mediterraneo », sur Sardegnadigitallibrary.it, Rai Tre Geo & Geo (consulté le 8 février 2011). Vidéo documentaire sur la Civilisation nuragique.

- Portail de la Sardaigne

- Portail du monde insulaire